食品比率6割超えのコスモス薬品、食品増やすメリットは?

売上高における食品の構成比率に注目してみてみよう。

業界最大手(売上高ベース)のウエルシアホールディングス(以下、ウエルシア)の場合、22.2%とされている。業界2位のツルハホールディングス(以下、ツルハ)も28%の比率となっている(東洋経済オンライン、激流オンライン参照)。

しかも、ウエルシアやツルハは、すでにアジアを中心とした海外展開に軸足を移しつつある。国内市場は飽和状態にあり、これ以上の店舗拡大による成長が見込みにくいためだ。

食品強化はあくまで国内での安定収益を維持するための一手にすぎず、両社の主戦場はすでに海外へと移りつつある。

一方、業界3位のマツキヨココカラ&カンパニーは、立地がオフィス街など超都市型であるため、食品比率は低い。

マツキヨココカラに対して対照的なのは、業界売り上げ4位で、今や1兆円売上(1兆114億円)を誇るコスモス薬品だ。あくまで国内に軸足を置き、「郊外・地方市場でどう生き残るのか」という課題に、食品比率6割超で挑んでいる。

このコスモス薬品の戦略の背後には、緻密に計算された交叉主義比率という経営ロジックがある。

交叉主義比率とは、在庫をどれだけ効率よく粗利に変えたかを見る指標である。

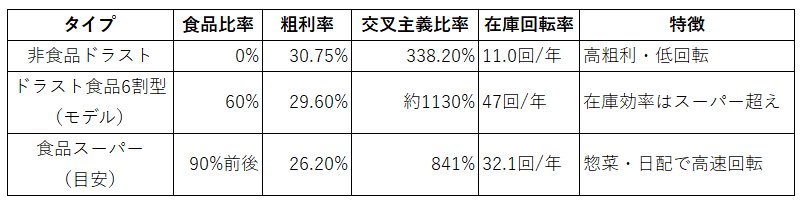

経済産業省「商業統計」データ(経済省サンセス2021年度)をもとに計算・分析をしてみると、従来の非食品中心であれば、全国のドラストの交叉主義比率は338.2%に留まった。

しかし、コスモス薬品のように食品比率を6割に高めた企業では、在庫効率のシミュレーション上、交叉主義比率が約3倍の1130%に上昇する(図2参照、著者試算)。同様に、ゲンキー(福井県に本社を置くドラッグストアチェーン)なども食品強化を進めており、食品比率が高まるほど在庫効率が顕著に改善する傾向が見られる。

図2 著者作成 拡大画像表示

図2 著者作成 拡大画像表示

食品比率を高めることは「薄利だから仕方なく導入した」のではない。むしろ「在庫を効率よく、利益を生む仕組み」に転換するために導入しているのである。これこそが、ドラストの食品化を理解するうえでの核心である。