デメリット「鮮度・廃棄・人手不足」を打開する技術

ただ食品比率をさらに高めることで交叉主義比率は高くなる一方、当然のことながら、“高効率だが高リスク”にもなる。

そのリスクが、鮮度と廃棄の問題である。

スーパーは来店頻度が高く、店舗内調理を通じて鮮度感を出すことができる。一方、ドラストは来店頻度が低く、廃棄リスクが高い。

さらに慢性的な人手不足と物流コスト上昇が重なり、食品シフトの継続は容易ではない。食品扱い数が増えれば増えるほど、そのリスクは増大するからだ。

その課題を補う技術として注目されるのが、「窒素充填(MAP包装)」だ。

コスモス薬品やゲンキーと言った食品比率60%を占めるドラストでは、惣菜において、窒素充填を積極的に導入している。

窒素充填とは空気中の酸素を除去し、代わりに窒素ガスを充填することで酸化や腐敗を防ぐ方式だ。これにより保存期間を2~3日延長できる。

ちなみに6割の食品比率を誇るコスモス薬品、ゲンキーは、徹底した600坪、300坪のフォーマットから、店内調理を行わないEDLP(Everyday Low Price)型でもあるため、人件費・販管費を抑えながら食品ロスを最小化するためにも窒素充填は効力がある。

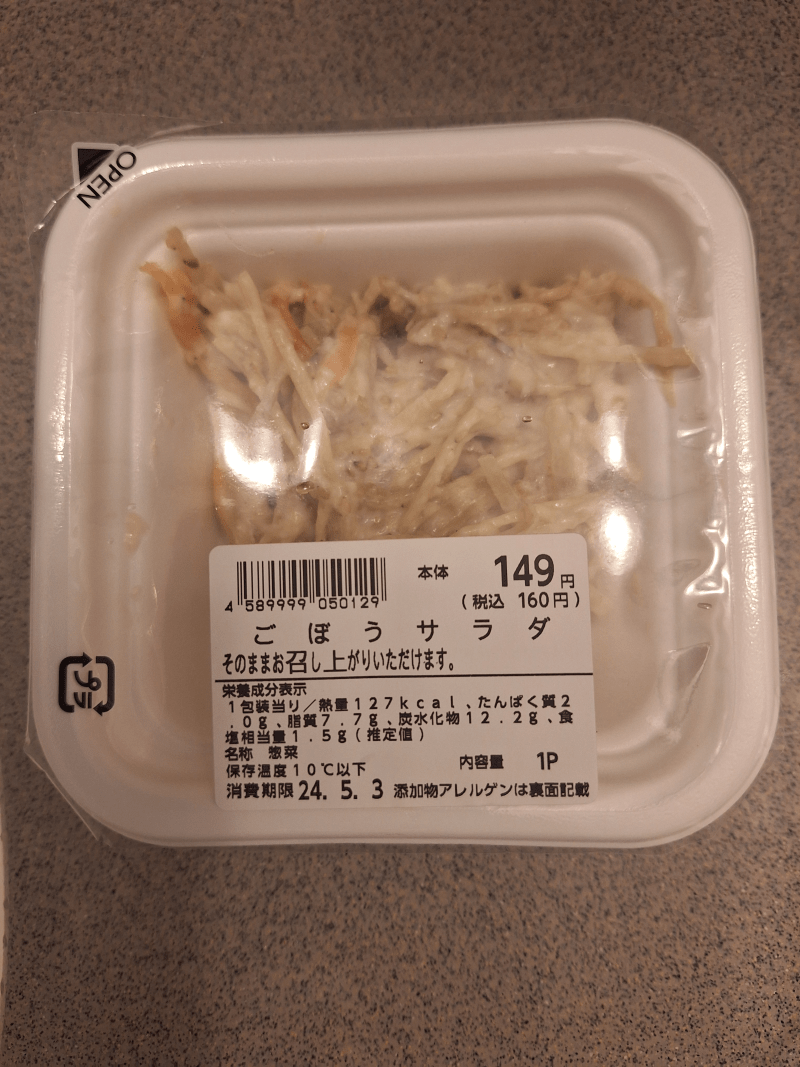

ゲンキー「ごぼうサラダ」149円、急激に窒素充填を投入している

ゲンキー「ごぼうサラダ」149円、急激に窒素充填を投入している

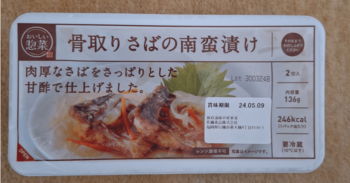

また、コスモス薬品の窒素充填惣菜はコンビニよりも価格を抑え、例えば「骨取りさばの南蛮漬け」は258円(2022年は298円)となっていた。

コスモス薬品「骨取りさばの南蛮漬け」258円(筆者撮影)

コスモス薬品「骨取りさばの南蛮漬け」258円(筆者撮影)拡大画像表示