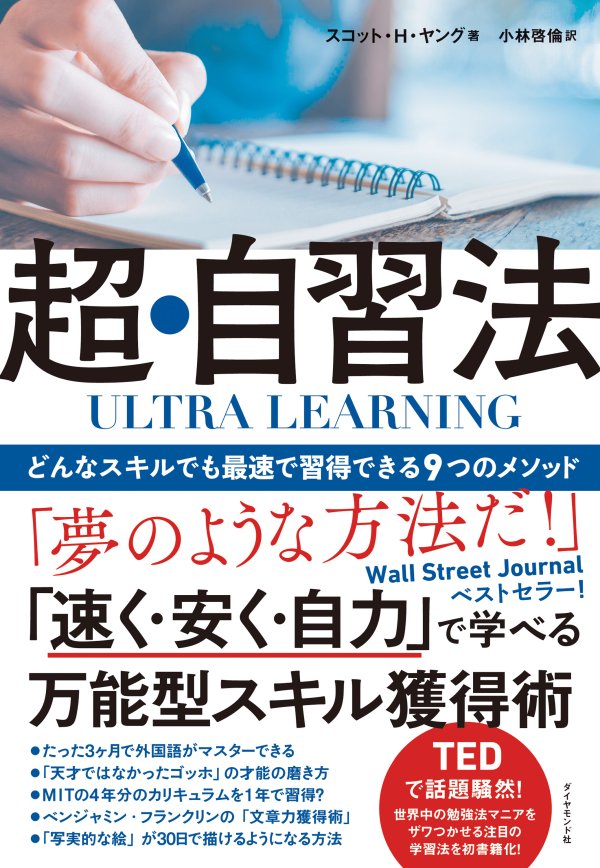

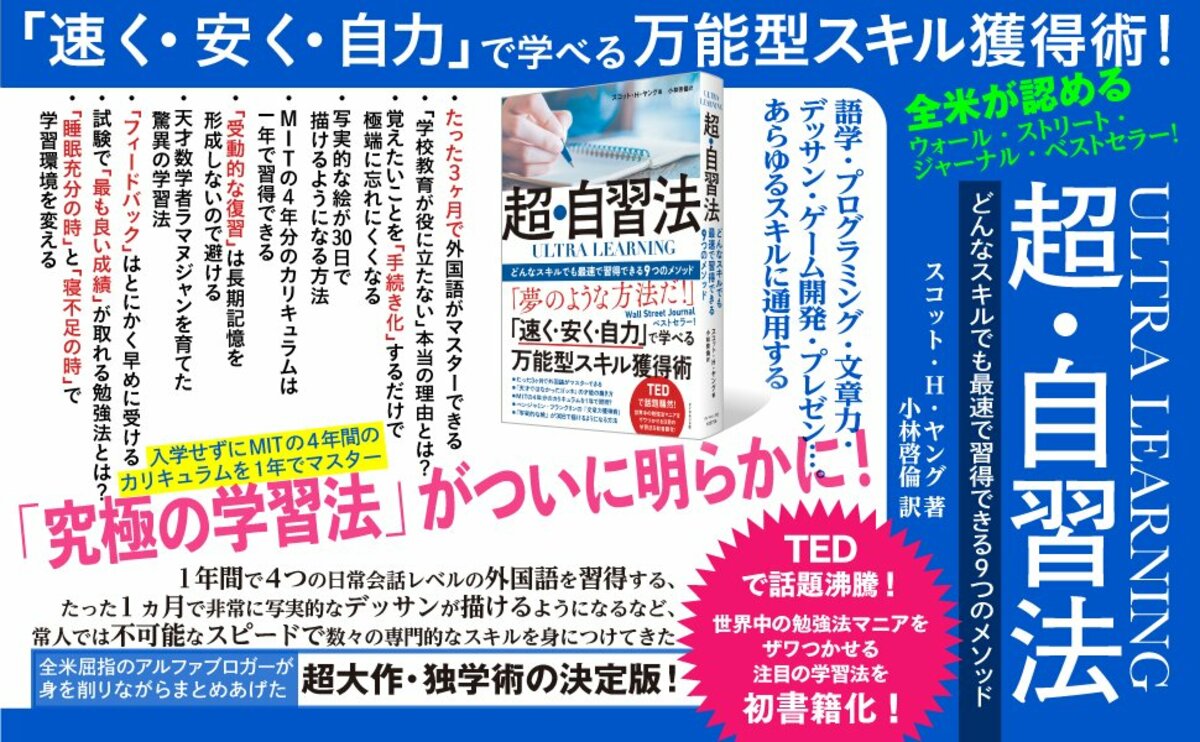

「勉強しようと思っても、スマホや雑音が気になって続かない」「気づけばSNSを見てしまう」……。そんな悩みを持つ人にヒントになるのが、『ULTRA LEARNING 超・自習法』だ。本書が教える、集中力を維持を邪魔する“やりがちなNG習慣”とは?(構成:ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「フロー」に頼らず集中力を鍛える

私たちは「集中できない」と嘆くが、著者によればそれは意志の問題ではない。人間はそもそも集中が長く続かない生き物だからだ。

重要なのは、切れた集中を「どう取り戻すか」である。

本書では、心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー(没頭状態)」を取り上げつつ、学習における現実的な集中とは何かを再定義している。

心理学者のK・アンダース・エリクソンは、フローには「明確なゴール、フィードバック、間違いを修正する機会をモニタリングするという、集中的訓練の要件とは一致しない」特徴があり、「したがって、ある分野における熟練者は、その分野の活動においてフロー体験を楽しみ、追求するかもしれないが、そのような体験は集中的訓練の間には起きないだろう」と述べている。(『ULTRA LEARNING 超・自習法』より)

著者は、フローに頼らずとも学びは前進できると述べる。むしろ「心地よい没頭」に執着すると、難易度の高い課題に挑む前に諦めてしまう危険がある。

“集中力は気分ではなく、筋肉のように鍛えるもの”なのだ。

「セッション型集中法」で成果を最大化

著者が提案する最も実践的なメソッドが、1回50分~1時間で区切る「セッション型集中法」だ。集中を続けるよりも、短いブロックで再起動を繰り返す方が学習効果が高いという。

一般的に研究者たちは、学習が1回の時間に詰め込まれるよりも、複数の時間に分けて行われる場合の方が、学んだことがより多く保持されると考えている。(『ULTRA LEARNING 超・自習法』より)

50分~1時間集中したら、ストレッチや水分補給などの気分転換をする。

その後、トピックを切り替えて次のセッションへ入る。脳が「新しい課題に取り組むモード」へと切り替わり、記憶保持率が上がるのだ。

この方法は、脳科学でいう「インターリービング法(交互学習)」にも通じる。複数の分野を少しずつ学ぶことで、知識が相互に結びつきやすくなる。

“集中を維持する”より、“集中を再起動させる”ことを意識するのがポイントだ。

「マルチタスク」は集中の最大の敵

音楽を聴きながら、SNSを見ながら勉強していると、効率が良い気がする。しかし著者は、マルチタスクは集中力を奪う習慣だと警鐘を鳴らす。

脳は複数の作業を同時に処理できず、注意を切り替えるたびに集中がリセットされる。この「切り替えコスト」が積み重なると、1日を通しての学習量は大きく減少してしまう。

ではどうすればよいか。著者は、まず周囲の環境を整えることから始めよと説く。

携帯電話の電源は切ってあるか? ネットにアクセスしていたり、テレビをつけっぱなしにしていたり、ゲームで遊んでいたりしないか? 気が散る雑音や音楽は流れていないか?(『ULTRA LEARNING 超・自習法』より)

これらを一つずつ取り除くだけで、集中の「前提」が整う。完璧な環境を目指す必要はない。自分にとって作業がしやすい空間をテストしながらつくればよい。

集中は意志ではなく環境からつくるものなのだ。

自分の「最適な集中リズム」を見つける

著者は、1回50分~1時間で区切るセッション型の集中法を試すことを勧めているが、学習を進めるなかで、自分に適した集中時間を見つけることが大事とも説く。

20分の短期集中を繰り返す人もいれば、3時間ノンストップで没頭する人もいる。大事なのは、自分にとって最も集中しやすいリズムを知ることだ。

集中が切れるのは才能の欠如ではない。仕組みの欠如である。著者は、その仕組みを科学的に教えてくれる。

フローに入れなくても問題ない。集中はつくり出すものなのだ。