商品のパッケージには職人の名前と大豆の産地・品種を明記。QRコードを読み取ると詳しい製品情報がわかるなどの工夫が施されている。

「クラフト豆腐」以外にも、大判サイズの油揚げ「クラフトあげ」を販売中。「クラフト豆腐のおいしさを堪能するなら、しょうゆよりも塩がおすすめです。大豆の甘みが際立ちます」(池田氏)

「クラフト豆腐」以外にも、大判サイズの油揚げ「クラフトあげ」を販売中。「クラフト豆腐のおいしさを堪能するなら、しょうゆよりも塩がおすすめです。大豆の甘みが際立ちます」(池田氏)

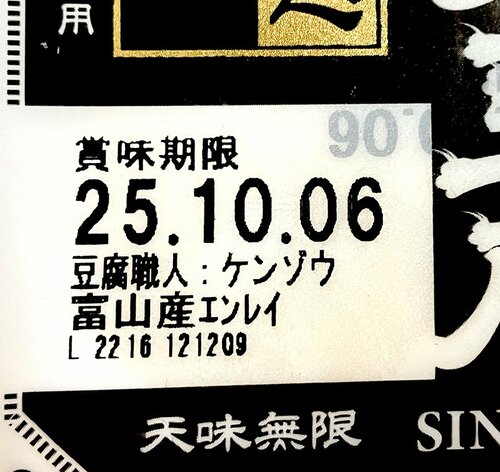

職人名と大豆の産地・品種は、賞味期限の下に記載。消費者が目にしやすいように工夫されている

職人名と大豆の産地・品種は、賞味期限の下に記載。消費者が目にしやすいように工夫されている

「お客さまからは『○○さんのお豆腐、おいしかった』などの声が寄せられ、職人自身のやりがいにもつながっています。また、職人名の記載によってメーカーが作る豆腐も“誇りと技術”を持った職人が作っていると知ってもらえるきっかけになりました。そのため、価格は通常よりも数十円ほど上がりましたが、こだわりの原材料に職人の手が加わることで、本当においしいお豆腐が生まれる。そこに価値を感じていただけるとうれしいです」

同社では今後も、豆腐や油揚げの新たな価値を付与する「革新的商品」の開発を進めていく予定だ。

「私たちは、豆腐の低価格競争を脱するための手段として『クラフト豆腐』で一石を投じました。豆腐バーと同じように、各メーカーが“我が社のクラフト豆腐”を作り、市場に参入してもらうのが私の狙いです。手に取るお客さまにとっても、価格以外の理由でお豆腐を選ぶきっかけになり、選択肢が広がる。豆腐が再び日本の食卓に並ぶその日まで、挑戦を続けていきます」

窮地に立つ「物価の優等生」。その安さの裏にある生産者たちの努力を想像するだけで、普段の食卓が少し違って見えてくる。