「のれん」とは何か?一般会計とIFRS基準の違い

のれんとは、買収(M&A)した企業の、購入額と帳簿額(純資産額)との差を言う。例えば、純資産額「1兆円」のコンビニチェーン企業を「3兆円」で買った場合、差額「2兆円」がのれんとなる。では、この「2兆円」とは何か? 目に見えないブランド力・技術・ノウハウといった「将来の利益の源泉」に対する評価額である。

とはいえ、実体があるわけではない。評価額も理論値だ。実際に、ブランド力・技術・ノウハウがあったとしても、それらは年々劣化していく。よって、日本基準では、のれんが収益を得られる期間を最大20年とし、「毎年費用化(のれん償却)」し、その分、のれんを減額させていく。設備の減価償却と同じ理屈だ。

上記の例だと、のれんは、毎年1000億円(2兆円÷20年)ずつ費用化され、20年後に資産額がゼロになる。

一方、IFRS基準では、「毎年の費用化(のれん償却)」を行わない。その代わり、のれんの価値を定期的に検証(減損テスト)し、「価値が低下したとわかったときだけ」費用化(減額・減損)する。低下していなければ、のれんは買収時の額のまま、資産として帳簿(貸借対照表)に残り続ける。

「毎年の費用化(のれん償却)を行わない」

これがIFRS基準の最大のメリットだ。費用が少ない分、利益が大きくなるからである。

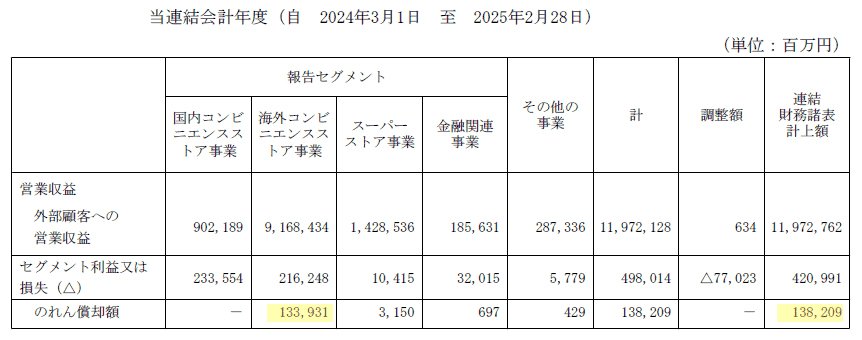

セブン&アイの「のれん償却費(額)」は1382億円と巨額である。もし、これを計上せずにすむのであれば、利益に対する影響は大きい。特に海外コンビニ事業に対する影響は甚大だ。のれん償却費の大半(97%、1339億円)を占めるのは、海外コンビニ事業だからである。

セブンの海外コンビニ事業は、国内の10倍以上売り上げているが……

現在、海外コンビニ事業の売り上げは、国内コンビニ事業売り上げの10倍以上(海外 9兆1684億円、国内 9021億円)。にもかかわらず、利益は国内コンビニ事業よりも少ない(海外 2162億円、国内 2335億円。決算期はすべて25年2月期)。

セブン&アイ 決算資料より引用

セブン&アイ 決算資料より引用拡大画像表示