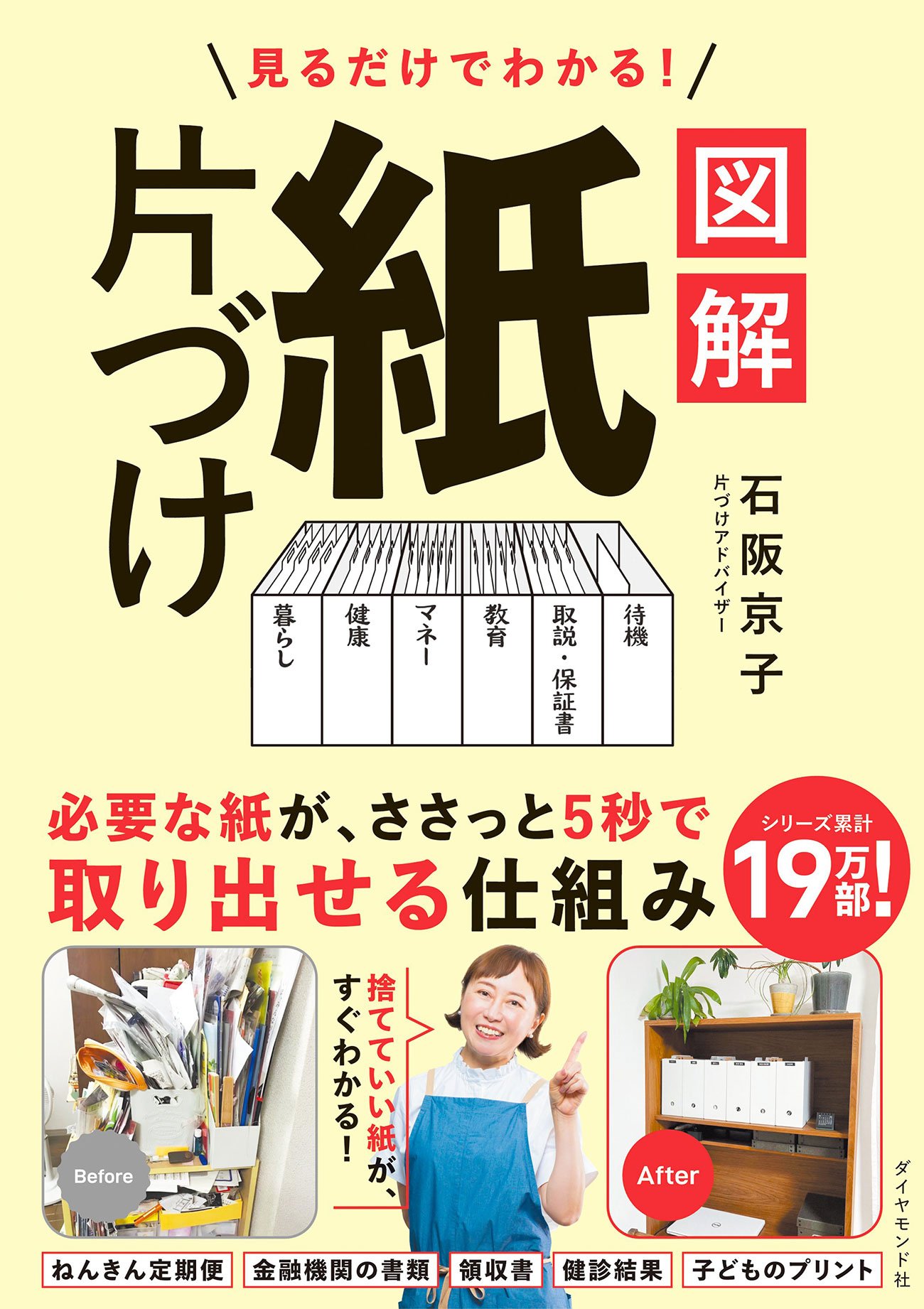

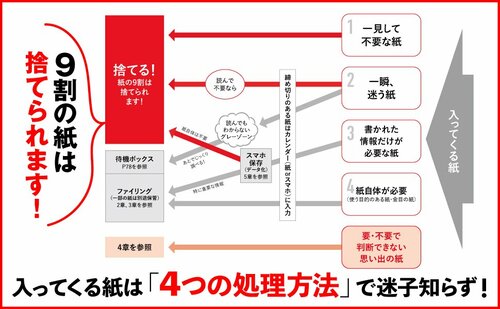

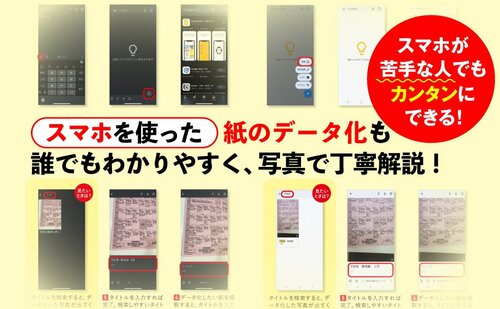

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

『図解 紙片づけ』より イラスト:奥川りな

『図解 紙片づけ』より イラスト:奥川りな

「紙」を一時的に待機させるボックスはどう使う?

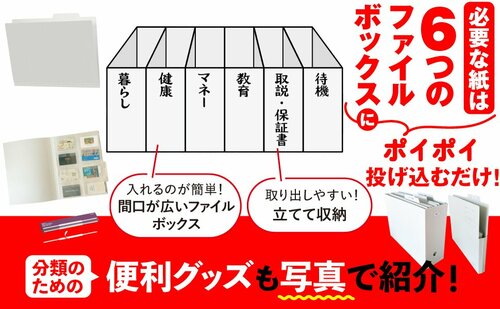

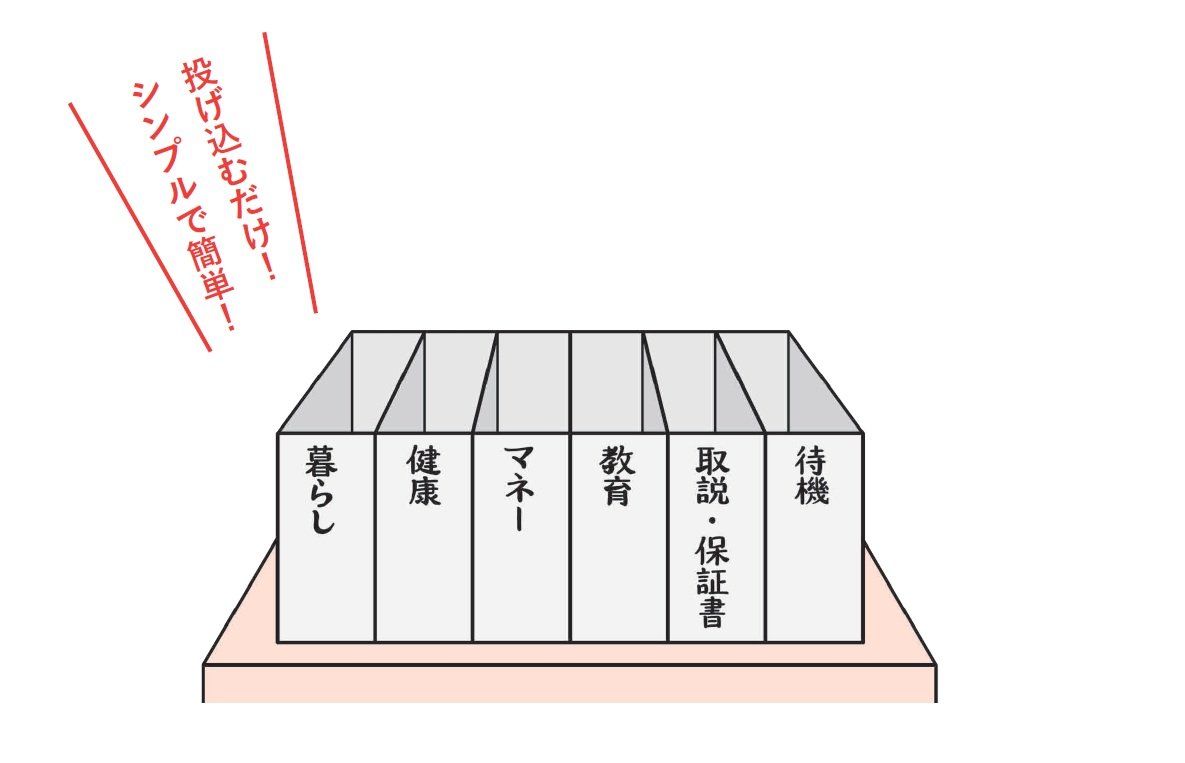

本書では、入ってくる紙で、「紙として取っておく必要があるもの」だけを、

①暮らし

②健康

③マネー

④教育

⑤取説・保証書

の5つのボックスに分けて収納します。そしてもうひとつ、「待機」というボックスを作ります。

これは、他の5カテゴリーとは少し意味合いが異なり、ポストのような役割を果たすボックスです。

入ってきた紙の適切な行き場を即座に判断できず、一時的にその紙を入れておくときに使います。

たとえば、

・ぱっと読んでも要・不要が判断できない「グレーゾーン」の紙

・家族宛てで家族に聞かないと要・不要がわからない紙

・書き込んですぐ(1週間以内など)に提出する必要がある紙

・期限が迫っている振込用紙 …など。

これらの紙は、「後でちゃんと読もう、処理しよう」と、とりあえずそこらに置きがちですよね。期限が迫っている場合も、存在を忘れないよう、冷蔵庫の扉に貼ったり、カウンターの上に置いたり…。ところが、しばらくすると、どこの「とりあえず置き場」にその紙を置いたかがわからなくなります。存在を忘れないために目立つ冷蔵庫の扉に貼った紙も、いつの間にか目が慣れてオブジェと化します。こうして、「あの紙、どこいった!?」や、「しまった、期限が切れてた!」が頻発します。

そんな悲劇を防いでくれるのが、この「待機」ボックスです。これまでは、あちこちにとりあえず置いていた紙を、ここに集約させるのです。そうすれば、紙が迷子になることはありません。

その日のうちに確認・判断・対処するのが大前提

ただし、入れっぱなしはダメですよ。入れっぱなしにしていると、すぐに「待機」ボックスがいっぱいになってしまいますし、期限がある紙は期限切れになってしまいます。ですから、なるべくその日のうちに(遅くとも2日以内に)中身を改めて確認し、対処してください。

ここに入る紙は、上記の4つの例の前半2つのような「判断待ち」と、後半2つのような「処理待ち」に大別できます。

グレーゾーンの紙なら調べたり問い合わせたりして、捨てるなり、スマホ保存するなりします。紙自体が必要となれば、該当するカテゴリーのボックスに分類します。家族宛ての紙も、本人に判断してもらったらすぐに対処してください。この作業は一度やれば、次にその紙が来たときには納めるべき定位置がわかりますから、判断に迷って待機ボックスに入る紙はどんどん減っていきます。

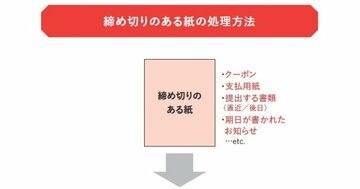

書き込んで提出する必要がある紙や期限が迫っている振込用紙などは、早急に作業を完了しましょう(締め切りのある紙の管理の仕方は本書のP50を参照)。

「判断待ち」と「処理待ち」の紙がごっちゃにならないように、「待機」ボックスの中をざっくり2つに区切っておくのもおすすめです。専用の仕切り(本書P92参照)やブックエンドなどをボックスに入れてスペースを分けておけばよいでしょう。

その日中の対応を心がけていれば、基本的にはその日の夜には、待機ボックスの中は空になります。「そのためにわざわざボックスを置いておくのはスペースがもったいない」と、感じる方もおられるかもしれません。でも、ファイルボックスの横幅は10センチなので、A4の紙を横に寝かせておくよりも実は省スペースです。

何より、これがあることで、紙の紛失や、なんとなく置いた紙が原因で散らかっていくことを防げるのです。「待機」ボックスの威力は絶大ですよ。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。