チームが疲れているように見える……。みんな一生懸命に働いているし、能力が足りないわけでもない。わかりやすいパワハラがあるわけでもなければ、業務負荷が過剰になっているわけでもない。だけど、チームは疲弊するばかりで、思ったような成果を出せずにいる……。なぜだろう? そんな悩みを抱えているリーダーが数多くいらっしゃいます。

その原因は、心理的リソースの消耗かもしれません。心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起する心のエネルギーのこと。メンバーの心理的リソースを無意識的に消耗させていると、徐々に活力が削がれ、場合によっては崩壊へと向かっていきます。そのような事態を招かないためには、チームの心理的リソースを活用していくマネジメント力を身につける必要があります。

櫻本真理さんの初著作『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』では、そのための知識とノウハウをふんだんに盛り込んでいます。本連載では、その内容を抜粋しながら紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「うちのメンバーは、主体性がなくて」と嘆くリーダーが気づいていないこと

心理的リソースは、目に見えないものです。

しかし、私たち人間のなかで、心理的リソースは常に増減を繰り返しています。

ここでは、実際の事例を通して、心理的リソースが増えたり減ったりするメカニズムと、それが人の行動にどのような影響を与えているのかを見ていきましょう。

あるIT企業の営業チームでのことです。

リーダーの佐藤課長は、顧客との打ち合わせに同席した若手メンバー・小室さんにこう指示しました。

「今日の打ち合わせを踏まえて、資料を更新しておいてください。次の商談で使うから、30分くらいで頼むよ。よろしくね」

小室さんは「はい、わかりました!」と元気に返事をし、自席に戻って作業を始めました。ところが30分経っても資料は戻ってきません。気になった佐藤課長がのぞくと、小室さんはしかめっ面で画面にかじりつき、何かに悩んでいる様子でした。

さらに30分後、ようやく仕上がった資料がメールで届きました。しかし、商談内容はきちんと反映されていましたが、ひとつ大きなミスが残っていました。自社商品のスペック情報が古いまま、修正されていなかったのです。

「小室さん、スペックが古いの、気づかなかった?」

そう尋ねると、小室さんは決まり悪そうに「……気づいていました」と答えました。

「気づいていたのに、なぜ直さなかったの?」

驚いて問いただすと、小室さんは「そのような指示をされなかったので……」と口ごもります。

その瞬間、佐藤課長は思わず声を荒げそうになったといいます。

「間違ってるんだから直すのは当然でしょ? もっと自分の頭で考えて、主体的に動いてよ!」

口に出しかけたその言葉を、佐藤課長はギリギリのところで飲み込みました。でも、その後もずっと小室さんの態度に不満をもっていると、私に打ち明けました。

「こんな受け身の仕事ぶり、私の時代なら信じられません。本当は叱り飛ばしたい気持ちでした。でも、追い詰めてはいけないと思って……。ただ、この若手の“主体性のなさ”には参っていて……。どうしたらいいんでしょうね」

そう言って、佐藤課長は深いため息をつきました。

「主体性」を傷つけたものの正体とは?

佐藤課長の気持ちはよくわかります。

もし同じ場面に立ち会ったら、誰だって「どうして直さないんだ」と声を荒げたくなるでしょう。

しかし、こんな状況を心理的リソースというレンズを通して見直すと、全く違う風景が見えてくるはず。そう考えた私は、課長の許可を得て小室さんに話を聞くと、こんなことを語ってくれました。

小室さんが資料修正の仕事を任されるのは初めてでした。

ですから、佐藤課長に頼まれたとき、小室さんは嬉しくて「課長の期待に応えたい」とやる気が出たといいます。

さらに、作業の途中で「スペック情報が古い」と気づいたときも、「間違いを直さなければ」という小さな使命感が生まれました。つまり、その瞬間、小室さんは、「主体性」を発揮して、スペック情報を書き直そうとしたということです。

ところが次の瞬間から、小室さんのなかにこんな考えが渦巻き始めました。

「この資料を作ったのは課長だ。修正したら、課長のミスを指摘することになってしまう。課長にも何か考えがあるのかもしれないし……」

「指示されたのは“商談内容の反映”だけだ。余計なことをしたら嫌がられるかもしれない。前にも『余計なことをするな』って怒られたし……」

「相談したほうがいいかもしれないけど、課長はいま忙しそうで、とても声をかけられない」

「他の仕事も山積みだし……もう、このまま提出してしまおう」

結果として、小室さんは「直したほうがいい」と一度は考えたにもかかわらず、それを行動に移すことができなかったのです。

「心理的リソース」は、増えたり減ったりを繰り返している

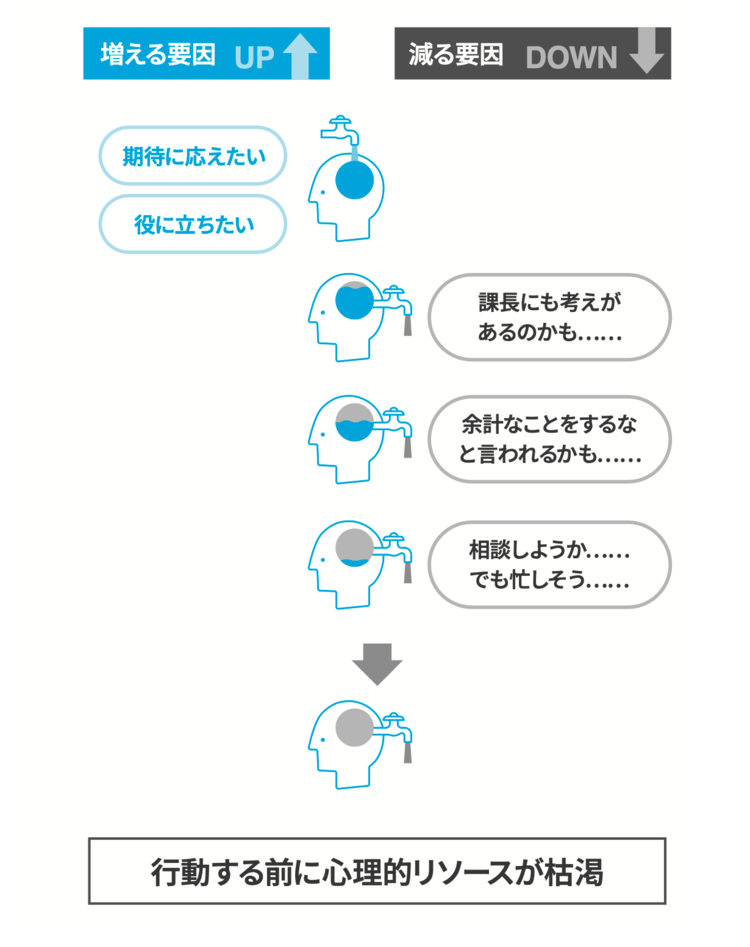

小室さんのなかで起こっていたことを、心理的リソースのレンズを通して見ると、次のようなことが見えてきます。

まず、仕事を任された瞬間「期待に応えたい」「役に立ちたい」という思いが湧き上がりました。小室さんのなかに心理的リソースが増えた瞬間です。その心理的リソースは「修正しよう」という気持ち、つまり、自ら行動しようという意欲を生み出します。

ところが、実際に修正しようと考えたとき、さまざまな思考が頭をよぎりました。「課長のミスを指摘することになるのでは」「余計なことをして怒られるのでは」……そんな思考が葛藤を生み、小室さんの心理的リソースをどんどんすり減らしていきました。

また、「怒られるかもしれない不安」「課長に話しかけることへの恐れ」「ほかの仕事もやらなければならないという焦り」の感情も湧き上がってきます。そんなネガティブな感情が生まれるたびに、せっかく増えていた心理的リソースは少しずつ削られていったのです。

そして、心理的リソースが増える要因よりも、減る要因のほうが大きくなってしまった結果、小室さんのなかには、修正することの“面倒くささ”を乗り越えるために必要な心理的リソースが失われてしまったのです。

行動の背景にある「心理的リソースの増減」を想像する

この出来事を「小室さんは、主体性がない」で片づけてしまうのは簡単です。

しかし実際には、小室さんのなかには「間違いを直そう」という意思がたしかにありました。つまり、「主体性」そのものが欠けていたわけではないのです。

では、何が、彼の「主体性」を奪ったのでしょうか。

皮肉なことに、実は、佐藤課長その人だったのです。

なぜなら、もしもあのとき小室さんが、

「ミスを指摘しても、佐藤課長は機嫌を損ねたりしない」

「言われたこと以外のことをやっても、課長は『余計なことをするな』などと言って怒らない」

「課長はいつも機嫌がいいから、話しかけやすい」

などと思えていたら、小室さんはあんなにも心理的リソースをすり減らすことはなかったはずだからです。そうすれば、小室さんは「主体的に」動けていたに違いないのです。

このように「主体的に動けない」という、表に出る「サイン」の背景には、実に複雑な心理的リソースの増減があるのです。同じように、「表情が暗い」「雑談が少ない」といった「サイン」の裏側にも、一人ひとり異なるメンバーの心理的リソースの増減が隠れています。

そして、もしかすると、佐藤課長がそうであったように、メンバーの心理的リソースを消耗させている原因が、「リーダーであるあなた自身」であるのかもしれません。ですから、その可能性を排除することなく、「メンバーの心理的リソースは、どのように増えて、どのように減っているのか」を理解しようとすることが大切です。

これができたときにはじめて、メンバーが示す「主体的に動けない」「表情が暗い」「雑談が少ない」といった「サイン」に適切に対処できるようになります。

小室さんのケースであれば、佐藤課長自身が、自分のあり方を見つめ直し、日頃の立ち居振る舞いを改めることこそが、彼の「主体性」を育てるために不可欠であることに気づくことができるのです。

そして、そのためには心理的リソースというレンズを通して、メンバーの心のなかで起きていることを観察することが欠かせないのです。

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。