累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

行政上の強制執行とは?

前節では代執行を取り上げました。

代執行は、行政上の強制執行のなかのひとつです。何を強制執行するかといえば、義務の内容を強制執行するのです。ですから、強制執行は義務を前提とするものと覚えましょう。

では、代執行のほかに、行政上の強制執行にどんなものがあるかです。他に執行罰、直接強制、行政上の強制徴収があります。

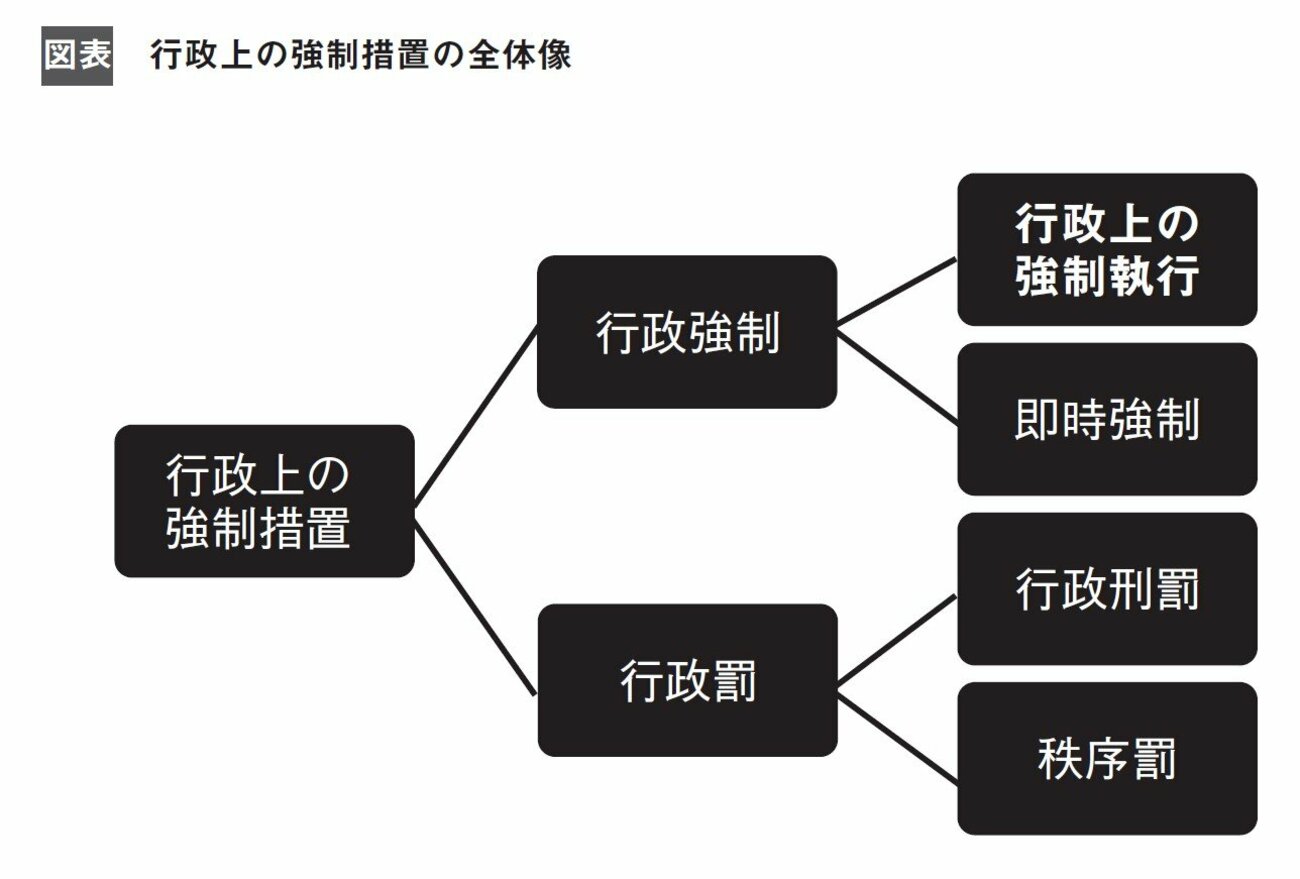

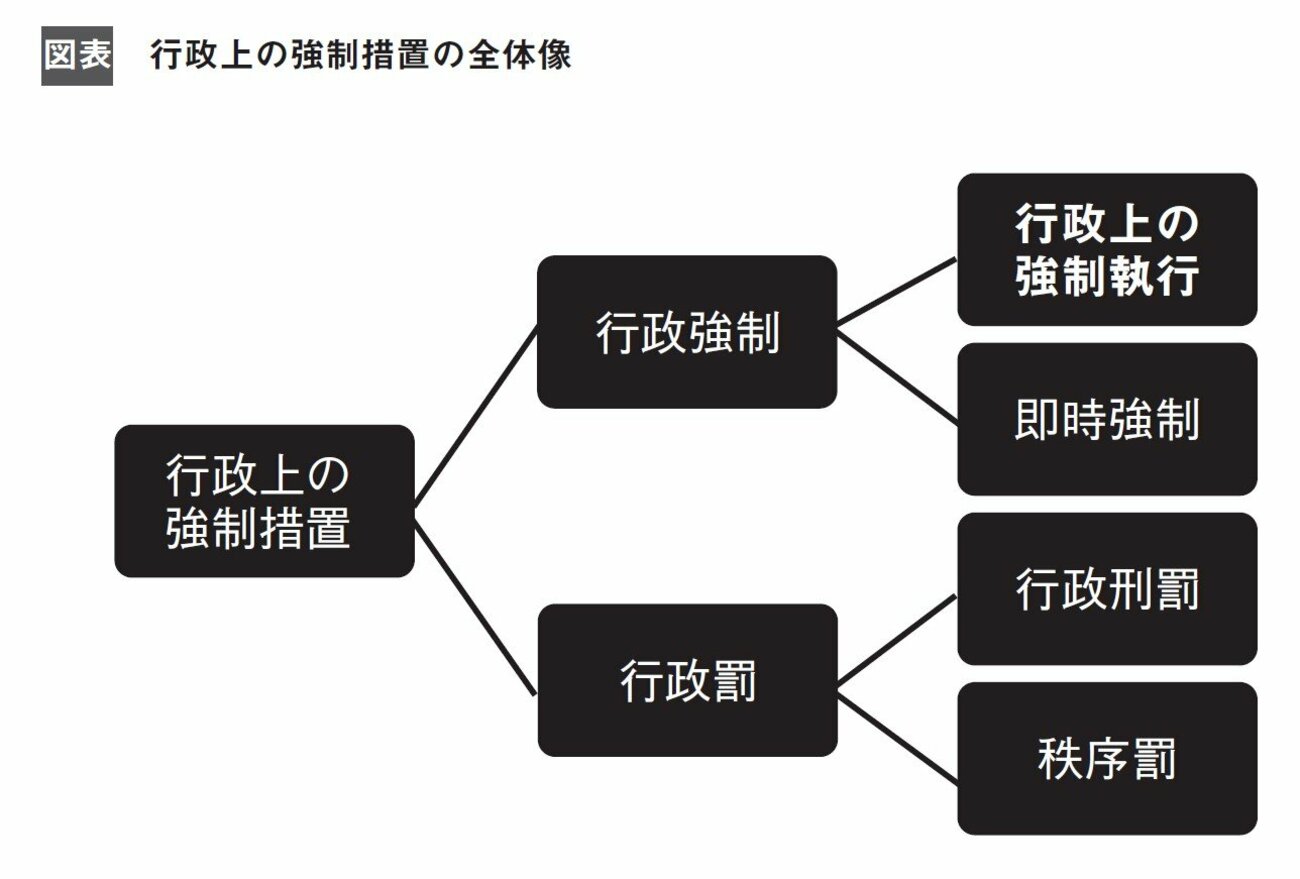

行政上の強制措置の全体像

行政上の強制措置の全体像

執行罰とは?

執行罰は罰ではありません。罰という名がついていても罰ではありません。

罰というのは違反行為があった場合に、1回科されるものです。しかし、執行罰は違います。義務が履行されない限り、何回でも過料を課すことができるのです。

「過料を課す」ことをテコにして、義務の履行を図ろうとするのが執行罰です。この過料のことを執行罰としての過料と表現します。

執行罰が必要となるのは、代執行が代替的作為義務にしか使えないからです。代わりに行うことができない義務(非代替的作為義務)や、そもそも「〜してはいけない」ことを義務付ける不作為義務については、本人に義務を果たしてもらうしかありません。執行罰はこの部分をカバーするものなのです。

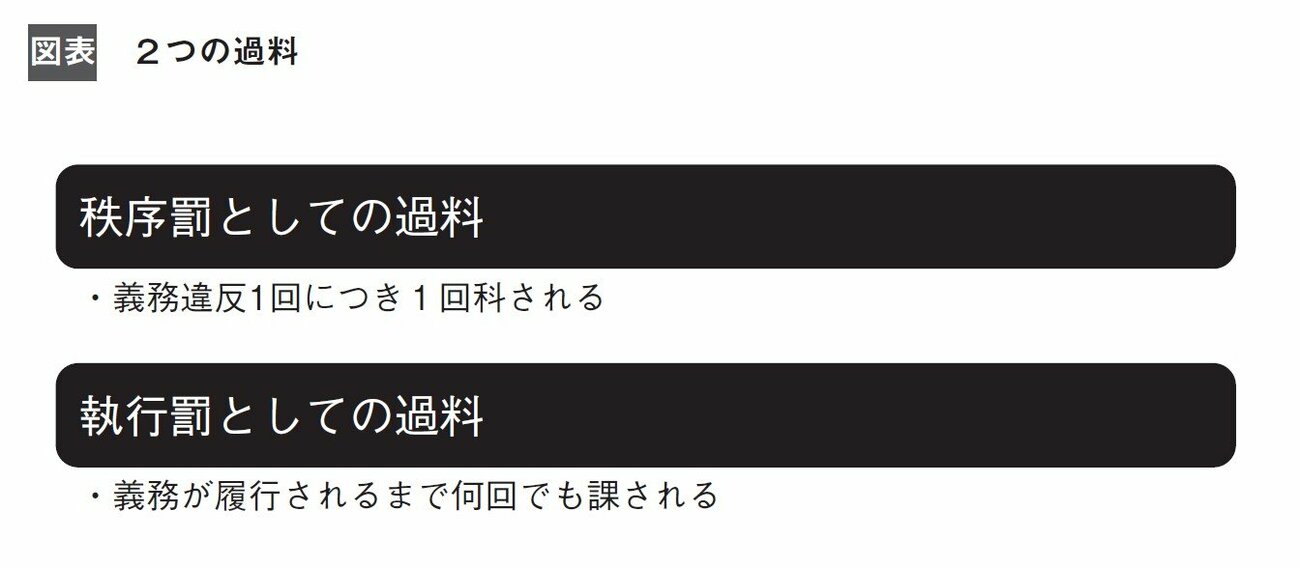

2つの過料

法令違反に対するペナルティ金である過料についてはすでにお話ししましたが、これは執行罰としての過料とは性質が異なるものです。

ペナルティ金としての過料は、秩序罰としての過料といいます。ペナルティなのですから、「過料を科す」と表現します。

しかし、執行罰としての過料は罰ではないのですから「過料を課す」と表現されます。執行罰は現在では砂防法に唯一の例があるだけです。

2つの過料

2つの過料

直接強制とは?

直接強制は、義務を履行しない場合に、義務を果たすべき者の身体や財産に直接、実力行使して義務を果たさせることです。

直接強制は、代替的作為義務、非代替的作為義務、不作為義務のどれでも使える手法ですが、権利侵害が大きいので、利用できるのは法律で定める場合のみで、あまり例もありません。

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)で、国土交通大臣に工作物の除去の権限を与えた例などがあります。

行政上の強制徴収とは?

義務者が金銭の支払い義務を果たさないときに、行政が直接、この金銭を徴収することを行政上の強制徴収といいます。

徴収の担当者が、義務を果たさない者の銀行口座を差し押さえるなどして徴収します。国や地方公共団体が債権者であっても、普通は、裁判所を通じて債権を実現する(借金を返してもらう)しかありません。

しかし、国税、地方税、社会保険料、代執行の費用など公債権のうち、法律で定めた金銭債権については、国や地方公共団体が自ら徴収する権限が与えられています。これを行政上の強制徴収といいます。

行政上の強制執行のまとめ

「行政上の強制措置の全体像」をもう一度、見てください。

行政上の強制措置の全体像

行政上の強制措置の全体像

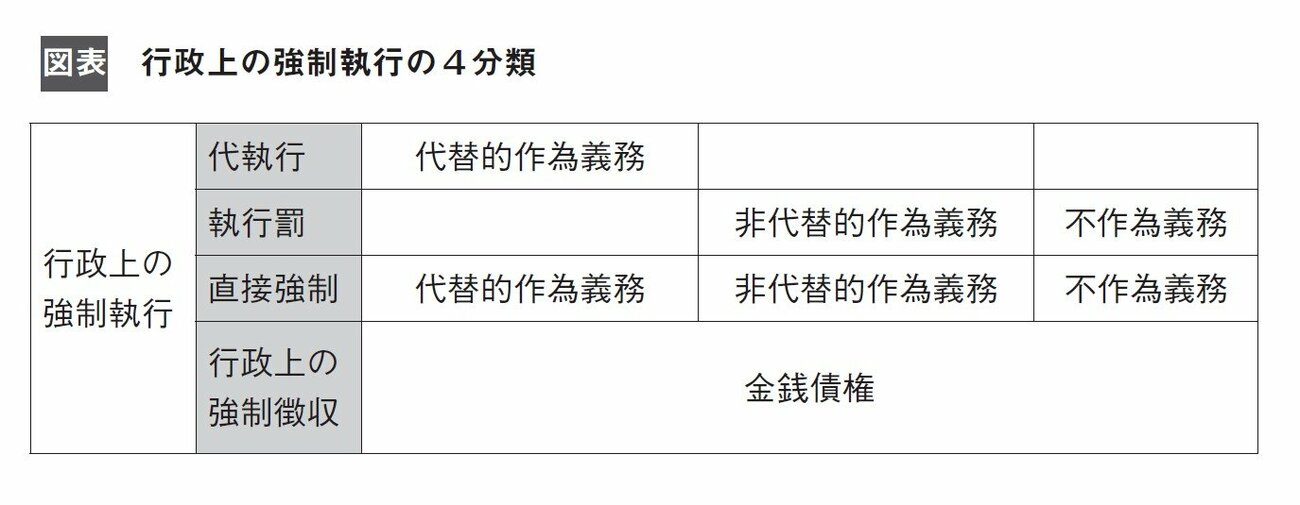

行政上の強制執行は、さらに4つに分類できるわけです。

対象となる義務の性格も併せて表にしておきます。

行政上の強制執行の4分類

行政上の強制執行の4分類

即時強制とは?

最後に即時強制が意外に利用されているという話をひとつ。

行政代執行法1条には「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる」と書かれています。

そのため、義務を前提とする執行罰、直接強制、行政上の強制徴収は、法律を根拠にした場合以外には利用できません。

つまり、地方公共団体が独自に条例を定めて、こうした制度を利用することはできないとされているのです(代執行についての議論はお話ししたとおりです)。

こうしたことから、地方公共団体が即時強制を利用する例がしばしば見られます。即時強制は義務を課すことはないわけですから、条文上、可能なのです。

地方公共団体が条例を定めて放置自転車を撤去して保管するのも、この即時強制の例とされています。空家についても以下のような条例があります。

強い措置ですから、必要以上の権利侵害にならないように注意しなければならないことはいうまでもありません。

(緊急安全措置)

第19条 市長は、特定空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるとき(略)は、当該特定空家等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2・3 略

クイズでおさらい!

以下は、山田さんと吉田さんとの会話です。

誤っているのは、山田さん、吉田さんのどちらでしょうか?

吉田「最近は税金や社会保険料の取り立てが厳しいよね」

山田「行政上の強制徴収のことだね」

吉田「そう、行政が有する金銭債権はすべて行政上の強制徴収の権限があるのだから、使わない手はないよね」

山田「え? 市営住宅の家賃などには使えないはずだよ」

吉田「できる。できる。市が持ってる金銭債権はすべて使えるよ」

解答

吉田さん

解説

行政上の強制徴収の権限は、公債権のうち法律でそうした権限を与えられたもののみに行使することができます。

そもそも、市営住宅の家賃(使用料)は、アパートやマンションの家賃同様、私債権とされています(最判昭和59.12.13)。行政上の強制徴収の対象ではありません。

【POINT】

行政上の強制執行として代執行のほかに、執行罰、直接強制、行政上の強制徴収があります。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。