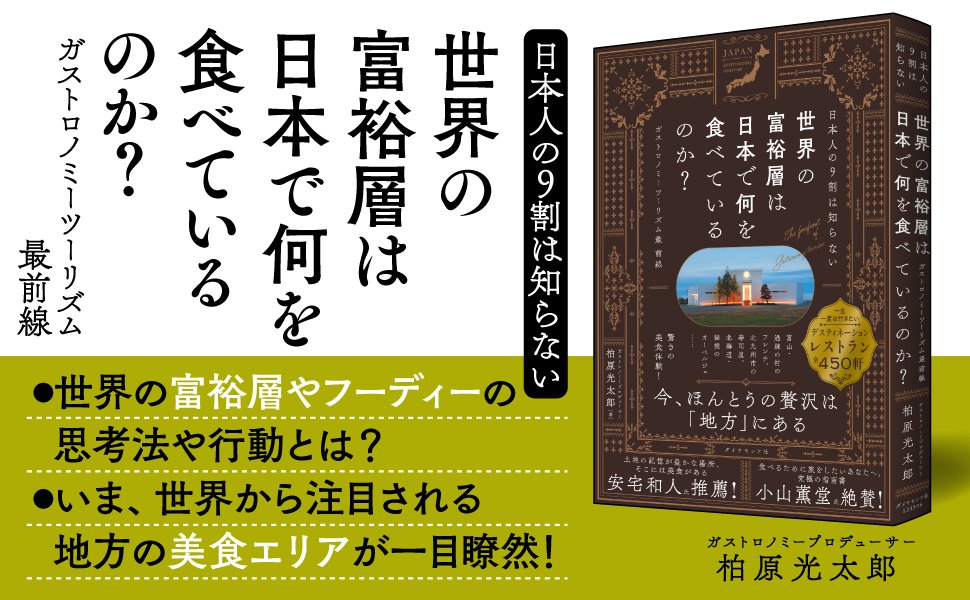

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

今の富裕層は「特別な体験」を求めている

昨今のツーリズムにはアドベンチャーやウェルネスを楽しむものなど多数の「◯◯ツーリズム」があります。そのなかでも、なぜ富裕層は「ガストロノミーツーリズム」を何よりも楽しんでいるのでしょうか。

そんな疑問を紐解くためには、まず、今の富裕層とはどういう人たちなのか押さえておく必要があります。かつて、富裕層といえば、広大な資源を元に巨大な富を築いたアラブの石油王のようなイメージがありました。豪華客船で世界中をまわりながら、夜な夜な高級料理に舌鼓を打つ。そのような「THE・お金持ち」な行動スタイルが定番だったと思います。

しかし、今の富裕層はITや金融等の分野でIPO(株式公開)を果たした企業家たちが中心となりつつあります。彼らは頭の中で常に世界の動きを読み、次のビジネスチャンスを狙っています。そのため「THE・お金持ち」な行動にはあまり興味を示しません。金さえ払えば簡単にできることをしても、面白くもなんともないし自慢にならないからです。

そんな彼らが今、旅に求めるキーワードは「誰も見つけていないものを見つけること」です。だから、金閣寺や銀座の有名寿司屋に行くのではなく、まだ多くの人がその魅力に気づいていない場所へいち早く足を運びます。そして、「こんなに魅力的な店を発見しました!」と発信することで、承認欲求を満たして喜びを得ているのです。

まだ多くの人が注目していない場所は、往々にして地方であることが多いので、結果的に、日本の地方でのガストロノミーツーリズムが流行しているというわけです。

「そこでしか手に入れられないもの」にこそ価値がある

こうした富裕層の動向の背景には、なんでも手に入る時代になったことがあります。たとえば、ワインはひと昔前であれば、フランスやイタリア、ドイツあたりのものしか手に入りませんでした。しかし、ワイン醸造学が広まったことによって、今や全世界で造られるようになりました。これは素晴らしいことですが、裏を返せば、どこでも手に入るようになって希少性が損なわれたとも言えます。

そのため、ワイン通はある国の特定の土壌のブドウを使った、そこでしか得られない味を求めます。世界が均一化し、その土地ならではの個性が失われつつあるからこそ、そこでしかできない「とがった個性」に心惹かれるのです。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。