定期的に「変化」を伝える

また、タスクを依頼するとき、「What(何をするか)」だけでなく「Why(なぜするか)」を必ず伝えます。ただしこの「Why」は、単なる理由ではありません。理由を伝えようとすると「必要だから」「会議で使うから」など、本当の意図が見えない“あいまい”な言葉になってしまいます。

コンテキストを伝えるために必要なのは、そのタスクを実行することで得られる「変化」を伝えることです。

例えばこういうことです。

×「このデータを分析してほしい」

分析しなければいけないことはわかりますが、どのレベルまで何を考えればいいのかがわかりません。

△「このデータを分析してほしい。なぜなら、来月の経営会議で事業継続の判断材料になるから。」

この表現では、意図が少しわかるようになりました。そのため、「会議で使えるように分析しなければいけない」ということはわかります。でも、そこまでしかわかりません。

◎「このデータを分析してほしい。プロジェクトに消極的な部長の考えを変えて、後押ししてもらえるようにしたいから」

このようにそのタスクがどんな変化を狙っているのかを伝えます。ここまでわかると、単にエクセルで表を作るのではなく、部長の考えが変わるように「分析」しなければいけないとわかります。

そして、メンバーがそれを意識して仕事をしてくれれば、リーダーは都度都度メンバーのアウトプットを修正する必要はなくなります。

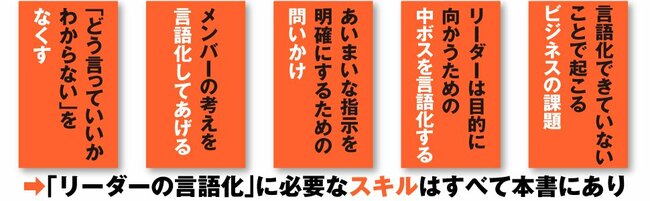

言語化できる組織は強い

ぼくの前職のリクルートは非常に営業が強い会社というイメージがあります。ではなぜリクルートの営業は強いのでしょうか?

それは、営業力の高い個人がいるからではなく、組織全体で「何をすべきか(ノウワット)」と「どこまでやればいいか」が言語化されているからです。

ハーバードの研究によれば、ぼくらの頭の中にある考えや感覚のうち95%は“あいまい”です。リーダーが「なんとなく」持っている判断基準は、メンバーにたった5%しか伝わっていないかもしれません。

むしろ「ほとんど伝わっていない」という前提で伝える努力をしていかなければ、いつまでたってもメンバーはあなたの意図を理解してくれないでしょう。

言語化には「型」があります。その「型」を使って、チームの共通言語にすることで、メンバーは自分で適切な判断ができるようになります。