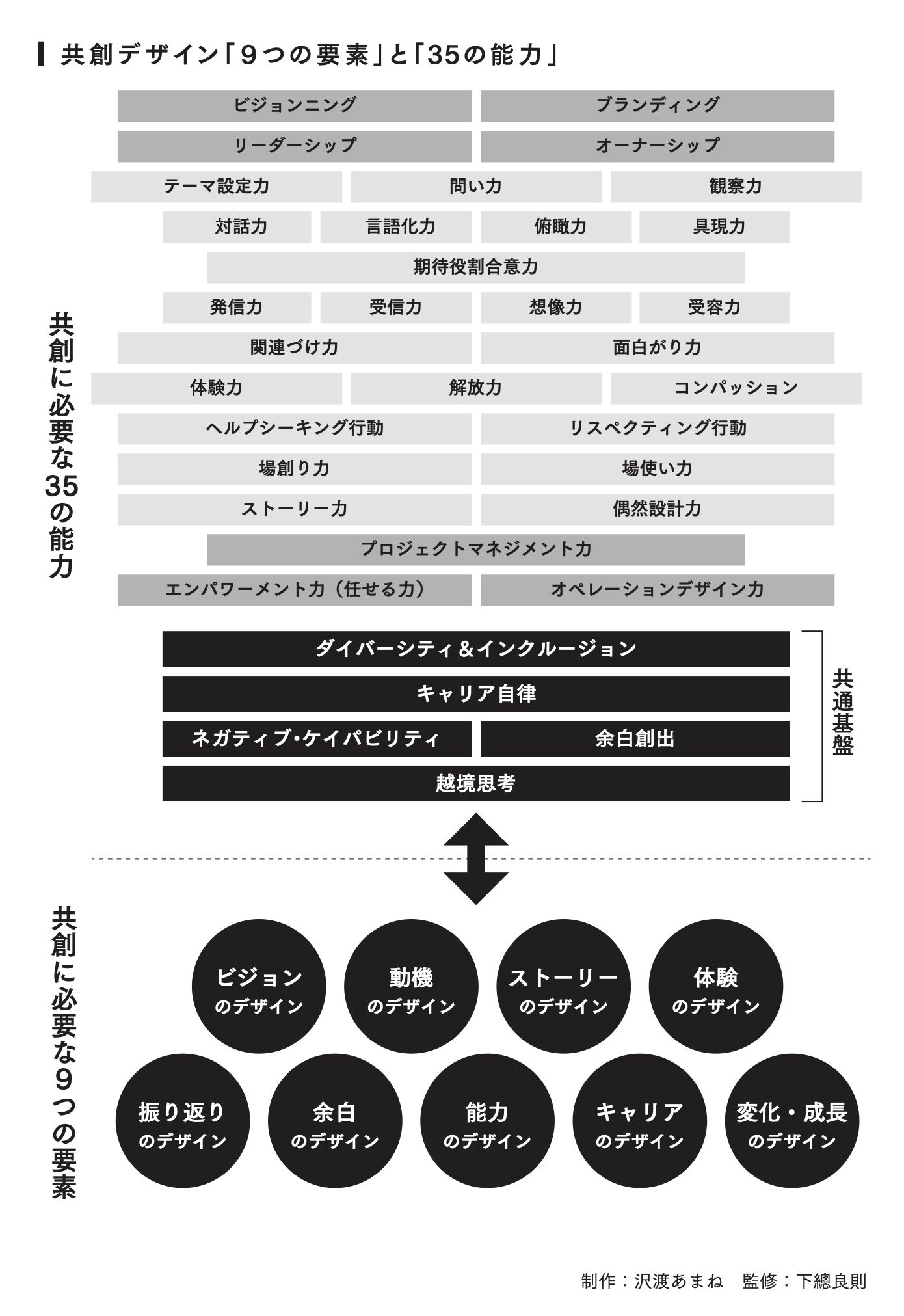

共創するためにデザインしたい「9つの要素」

そこで本書では、東北工業大学でデザイン経営分野の准教授を務め、「デザインと経営学」をテーマに活動している下總良則先生(ウサさん)と協力して、「共創」するために必要な要素と能力・行動を体系化しました。

私たちがこれまで出会ってきた共創の名人、すなわちチームプレーの天才の名にふさわしい人や組織を観察し、共通する能力やマインドを「共創力」と名付けて35の項目に分類・分解。そして、人々を共創に導く組織に共通する要素を9つに分類し、それらを実現するための仕組みや環境づくり・マネジメントを「共創デザイン」と名付けました。

「共創」ができる組織に共通する9つの要素と、それぞれのポイントがこちら。

・「動機」に寄り添う

・「ストーリー」を描く

・「体験」を創る

・振り返り」を習慣にする

・「余白」を大切にする

・「能力」を補う

・「キャリア」のイメージをもつ

・「変化・成長」を実感する

書籍『チームプレーの天才』より

書籍『チームプレーの天才』より

共創は「センス」ではなく「開発可能な能力」である

「35ものスキルなんて、身につけられない……」

そう思ってドン引きした人もいることでしょう。ご安心ください。私たちが出会ってきたチームプレーの天才、共創の達人と呼ばれる人たちにも、35の能力すべてを持ち合わせている人は誰一人としていませんでした。私にもウサさんにも、不可能です(苦笑)。

誰しも、生まれつきチームプレーや共創が得意なわけではありません。

また、すべてあなたひとりで身につけようとしなくてもよいのです。どんな考え方やスキルも、リーダーや推進者ひとりですべて持ち合わせるのは難しいでしょう。仲間や協力者たちと役割分担をして、それこそチームで発揮できるようにすればいいのです。それもまた、共創でありチームプレー3.0のあり方です。

・チームプレーも共創も、開発可能な能力である(センスではない)

・ひとりでやろうとしなくていい(それこそ、共創で解決する)

・成果だけではなく変化を大切にする

詳しくは本章でじっくり解説しますが、この3つのポイントを意識して、本書を読み進めてもらえればと思います。

世の中に、完全なものごとなど存在しません。組織も人も社会も常に不完全です。だからこそ共創で、強みや弱みや「らしさ」を補い合いながら、私たちなりのベストを尽くそうではありませんか。

3つのポイントを胸に、チームプレーで答えを出せる私たち、共創できる私たちに進化しましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)