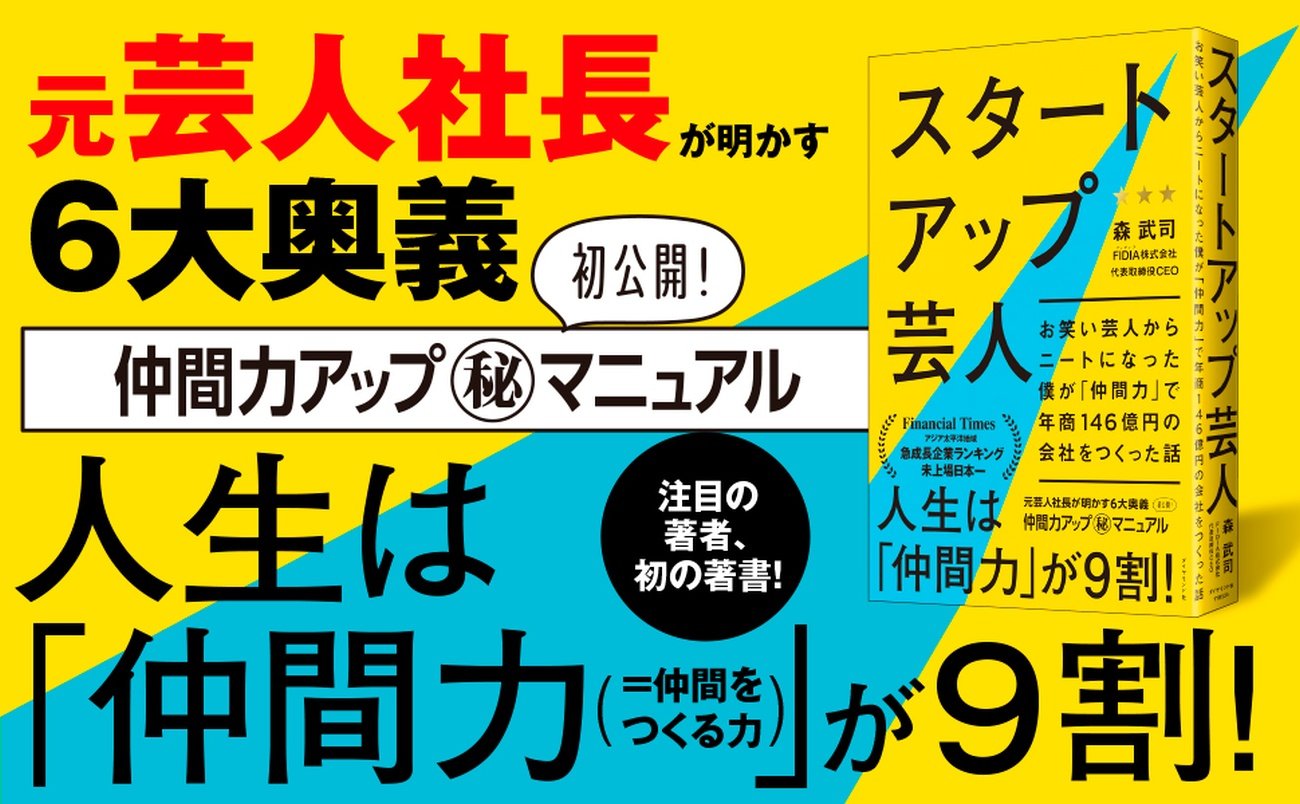

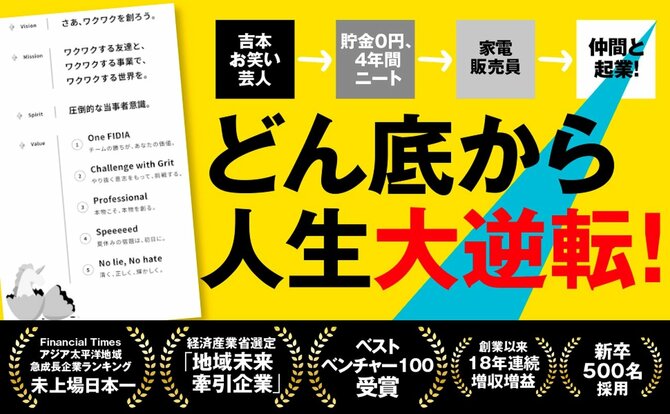

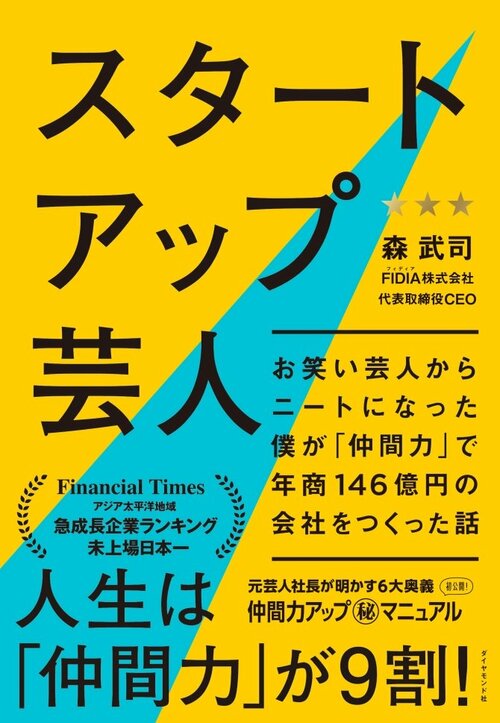

ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり! 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は芸人からニートを経て起業し、仲間と共に会社を育ててきた。その哲学に影響を受けた経営者が、株式会社Stella Point代表・米川凱(よねかわ・がい)氏だ。「誰にでも好かれる会社」を目指していた米川氏は、社員10名のタイミングで方針を大転換。万人受けを捨て、たった一言のスローガンに賭けた結果、定着率も売上も大きく変わったという。組織が10人を超えた瞬間、何が起きたのか? (構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「万人受けを狙わない」決断が、会社を変えた

――『スタートアップ芸人』を読んで、一番影響を受けたのはどんな部分でしたか?

米川凱(以下、米川):「会社のカルチャーを提示し、カルチャーに合った人を入れる」という考え方ですね。

森さんたちが大事にしてる「仲間力」の話を読んで、自分の会社を見つめ直すきっかけになりました。うちも創業してから、カルチャーは3~4回変わってるんですよ。

――3~4回も変わったんですか? どんなふうに変わっていったんでしょう。

米川:最初の頃は“誰にでも好かれる会社”を目指してたんです。

でもそれだと、「カルチャーに惹かれて入社した人」が生まれないんですよ。「この会社の空気が好きだから働きたい」って思える人がいないと、組織に一体感なんて生まれない。

そこで社員が10名ほどになったタイミングで決めたのが、今のスローガン「さあ、心を弾ませよう」でした。誰かに押しつけるものではなく、みんなの感性で“心が弾む瞬間”を見つけてほしかったんです。

たとえば、仕事で成果を出したときに弾む人もいれば、仲間に感謝されたときに弾む人もいる。人によって「弾む瞬間」は違っていい。だからこそ、あえて抽象的な表現にしました。

カルチャーは“決める”ものではなく“育てる”もの

――でも、創業初期から明確なカルチャーを決めるのって、難しくないですか?

米川:難しいですよ。正直、最初に決めたカルチャーは、どこかのタイミングで変えたほうがいいと思ってます。創業時に描いた理想像と、事業が進む中で見えてくる理想は必ずズレる。それを無理に合わせようとすると、自分が何をしたいのかわからなくなるんです。

だから、僕らは定期的にカルチャーをアップデートしてます。

もう一つの理由は、社員の声を反映させたいから。メンバーが増えるほど、「僕の会社」じゃなくて「みんなの会社」になっていく。だったら、みんなが“自分ごと”として誇れる文化をつくりたいと思ったんです。

一言が、社員の行動と数字を変える

――カルチャーが根づいてきたことで、どんな変化がありましたか?

米川:まず、入社する人の“質”が明確に変わりました。「Stella Pointらしさ」に共感して来てくれる人が増えた。定着率も上がったし、なにより社員の表情が明るくなったんです。

数字面でも、カルチャーを変えた直後に売上が大きく伸びました。もちろん、事業の成長フェーズにもよりますけど、半分くらいはカルチャー転換の影響だと思ってます。

――具体的には、どんな施策でカルチャーを浸透させたんですか?

米川:一番大きいのは「目に見える場所に掲げる」ことです。オフィスの壁に大きく『さあ、心を弾ませよう』と書いてあるんですよ。毎日目に入ることで、無意識のうちに意識できる。それが行動のベースになっていると思います。

今度は、カルチャーをプリントしたTシャツもつくろうと思ってるんです(笑)。言葉を“飾り”じゃなくて、“共通言語”として使い続けることが大事だと思います。

――最後に、『スタートアップ芸人』から学んだ一番の気づきを教えてください。

米川:森さんたちのように、「文化を仕組みにする」ことの大切さですね。カルチャーは、決めて終わりじゃなくて、仲間と一緒に育てていくもの。『スタートアップ芸人』を読んで、「文化づくりは経営の一部なんだ」と実感しました。うちもこれから、社員と一緒に“心を弾ませる会社”を育てていきたいと思ってます。この本、カルチャーづくりに悩んでる経営者には参考になると思いますよ。

(本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。)