Photo:Wongsakorn - stock.adobe.com

Photo:Wongsakorn - stock.adobe.com

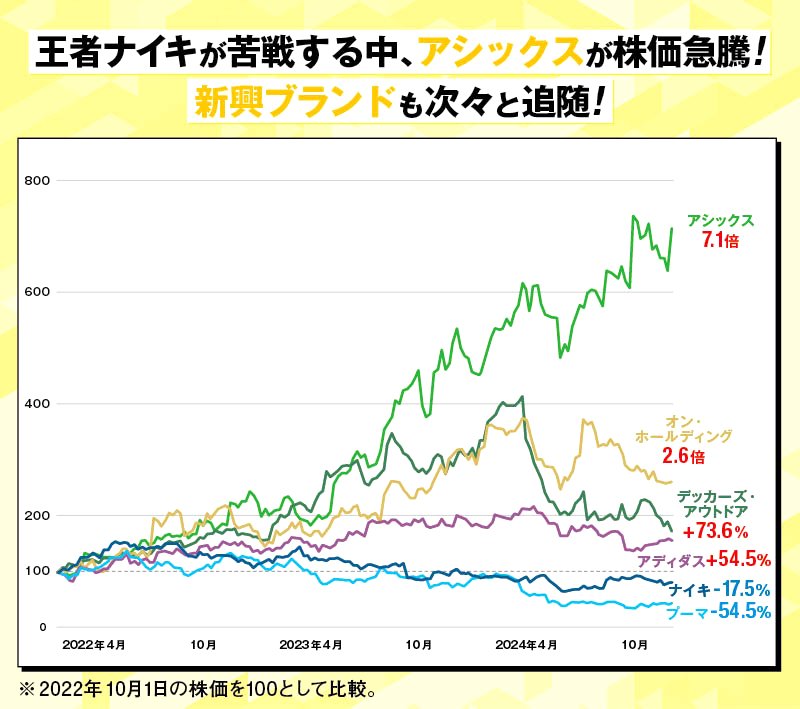

スニーカー市場に異変が起きている。かつて、ナイキやアディダスが支配してきた世界で、いま、アシックスが逆転劇を演じているのだ。株価はこの3年間で実に約7倍へと急騰し、スイス発のOn(オン)、フランス発のHOKA(ホカ)とともに、世界の主役へと躍り出ている。この劇的な変化の裏で、いったい何が起きているのか。小売業界を調査するトップアナリストに、その真相を聞いた。(今村光博、ダイヤモンド・ザイ編集部)

※株価や業績のデータなどは2025年10月27日時点。

ナイキ・プーマが苦戦する中

アシックスは株価6.7倍の快進撃!

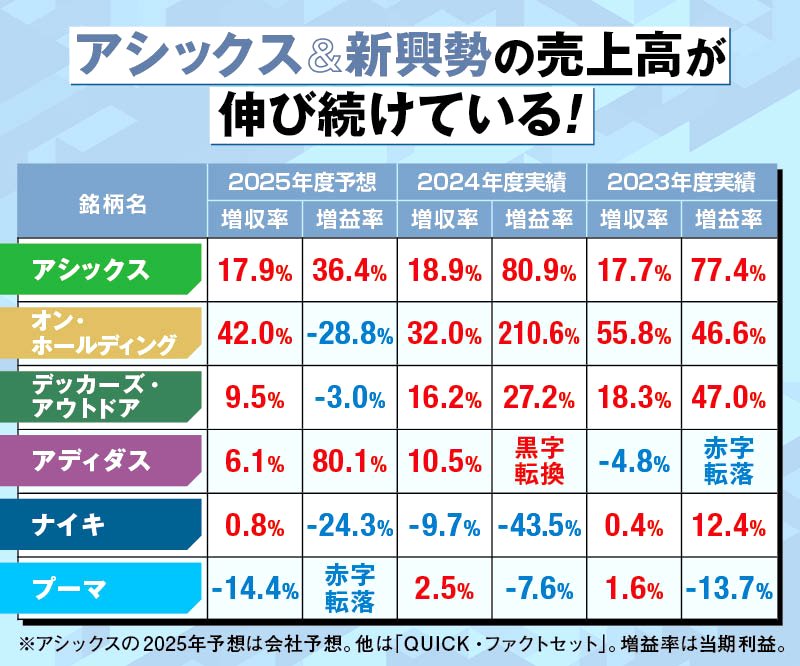

スニーカー市場の勢力図が、劇的に塗り替えられようとしている。この3年間でアシックスの株価と業績は驚異的に伸びており、かつての王者ナイキやプーマは対照的に下落トレンドが続いている。アディダスは堅調とはいえ、スイス発のOn(オン)を展開するオン・ホールディングやフランス発のHOKA(ホカ)を展開するデッカーズ・アウトドアら新興勢力の躍進は、それを上回る勢いだ。

アシックスをはじめ、オン・ホールディングやデッカーズ・アウトドアが売上高と株価を伸ばす一方、ナイキ、アディダス、プーマといった大手ブランドは、苦戦を強いられている。

アシックスをはじめ、オン・ホールディングやデッカーズ・アウトドアが売上高と株価を伸ばす一方、ナイキ、アディダス、プーマといった大手ブランドは、苦戦を強いられている。拡大画像表示

AIをはじめさまざまな分野で日本株の出遅れが嘆かれる中、スニーカー市場では、このようにアシックスが米国企業の牙城を切り崩すという逆転劇が起きている。一体、何が起きているのか。小売業界を調査するUBS証券シニアアナリストの風早隆弘さんは、この背景について次のように解説する。

HOKA(ホカ)の創業は2009年。フランスで生まれで、現在はアメリカ・カリフォルニア州に開発拠点を置くランニングシューズのブランド。通常のランニングシューズよりかなり厚底で、クッション性や安定性に優れなおかつ軽量な点が特徴。プロのランナーやウルトラランナー、トレイルランナーのためだけでなく、ファンランナーやウォーキングを気軽に楽しみたい人のためのシューズも展開する。

HOKA(ホカ)の創業は2009年。フランスで生まれで、現在はアメリカ・カリフォルニア州に開発拠点を置くランニングシューズのブランド。通常のランニングシューズよりかなり厚底で、クッション性や安定性に優れなおかつ軽量な点が特徴。プロのランナーやウルトラランナー、トレイルランナーのためだけでなく、ファンランナーやウォーキングを気軽に楽しみたい人のためのシューズも展開する。Photo:M.studio - stock.adobe.com

「ここ数年の株価動向を見れば明らかなように、評価を大きく高めたのは、On、HOKA、そして日本のアシックスです。かつてナイキとアディダスの二強が市場を席巻していた時代は、過去のものになりつつあります」(風早隆弘さん、以下同)

On(オン)はスイス・チューリッヒ発のスポーツブランド。2010年に元トライアスロン世界王者オリヴィエ・ベルンハルト氏らによって設立された。独自のクッション構造「CloudTec(クラウドテック)」で、軽やかな走り心地とデザイン性を両立。現在はランニングだけでなく、アウトドア、タウンユースまで展開し、世界的な人気を誇る。

On(オン)はスイス・チューリッヒ発のスポーツブランド。2010年に元トライアスロン世界王者オリヴィエ・ベルンハルト氏らによって設立された。独自のクッション構造「CloudTec(クラウドテック)」で、軽やかな走り心地とデザイン性を両立。現在はランニングだけでなく、アウトドア、タウンユースまで展開し、世界的な人気を誇る。Photo:kovop58 - stock.adobe.com

風早さんは、アシックス躍進のカギは4つあると分析する。

1つ目が、「メディア環境の変化」だ。かつて、スポーツブランドの王道の広告戦略は決まっていた。タイガー・ウッズやマイケル・ジョーダンのような超有名アスリートと巨額の契約を結び、テレビCMなどのマスメディアで大規模な広告を打つ。それがブランド価値を高め、売上を牽引する方程式だった。しかし、風早さんは「この10年で、メディア環境は一変した」と指摘する。

消費者の情報源は、テレビのようなマス広告から、インスタグラムやティックトックといったSNSへと急速に移行した。この変化が、新興勢力にとって最大の追い風となった。

「OnやHOKAはメインストリームの消費者ではなく、まずSomething New(何か新しいもの)を求める感度の高い層に狙いを定めました。SNSを通じ、自社の製品の魅力やブランドストーリーをダイレクトに届け、熱狂的なファンコミュニティを形成していった。その熱がインフルエンサーや一般層へと伝播し、認知度を高めていったのです」

旧来のマス広告が「上から下へ」情報を流す手法だったとすれば、OnやHOKAのやり方は「横から横へ」広がる新しい時代の波に乗ったものだった。既存のメディアに強かった企業は、新しいメディアへの対応が苦手な傾向がある。また、OnやHOKAは、予算が限られていたからこそ新しいメディアでの戦略を磨き上げ、それが時代のメインストリームになるという逆転現象を引き起こした。

“選択と集中”戦略が成功!

アシックスの業績が急回復

アシックスの復活も、この新しいメディアの波に乗った側面がある。だが、風早さんは「アシックスの場合、それに加えて『選択と集中』が非常にうまくいったことが大きい」と2つ目の成功要因を強調する。

「かつてのアシックスは、何でも屋の状態でした。様々な競技のシューズやアパレルを手掛け、安いものから高いものまで、いわば総花的な品揃えをしていた。そのうえ、販路も卸売りが中心で顧客との接点が限定的でした。その結果、経営資源が分散化してしているだけでなく、顧客起点での価値創造が不足していたのです」

2018年に社長に就任した廣田康人氏(現会長)は、ランニングシューズ事業の再強化を掲げ、製品イノベーションとグローバル展開を柱とする経営改革を推進。その成果としてシューズ販売が好調に推移している。

2018年に社長に就任した廣田康人氏(現会長)は、ランニングシューズ事業の再強化を掲げ、製品イノベーションとグローバル展開を柱とする経営改革を推進。その成果としてシューズ販売が好調に推移している。

これでは、巨額のリソースを投下するグローバル企業に勝てるはずがない。

「例えば、バスケットボール市場。ここはナイキが巨額の契約金でトップ選手を囲い込む、まさに巨人の土俵です。リソースの限られるアシックスが、そこで真っ向勝負を挑んでも勝ち目はありません」

そこで、アシックスの経営陣は、この総花的な戦略を捨て、「選択と集中」を行った。自らの強みが最も活きる領域である「ランニング」に経営資源を集中投下することを決断したのだ。

「アシックスがよく口にしていたのが、『箱根駅伝での着用率を高めよう』という目標でした。トップランナーが求める高い機能性を徹底的に追求し、製品力を極限まで磨き上げたのです。一見するとニッチな市場に見えるかもしれませんが、そこで築いた“本物”としての信頼が、やがて一般のランナー層にも広がっていきました」