「ここまでする?」と言われるほど、「悲観的」なシミュレーションをする

メンタルのシミュレーションにも細心の注意を払いました。

オリンピックの柔道競技は、日本国内で金メダルを強く期待されるため、重いプレッシャーがかかることは避けられませんが、実際にはさらに複雑な事情がからんできます。

たとえば、オリンピック初日の60kg級で日本が金メダルを獲った場合と、獲らなかった場合で、その翌日に出場する選手が感じるプレッシャーは異なります。さらに、2日連続で金が獲れなかった場合に、3日目に出場する選手の感じるプレッシャーもあれば、すべての日に金メダルを獲れた場合に、最終日に出場する選手の感じるプレッシャーもあるでしょう。

そこで、それぞれの状況において、自分がどのような心理状態になるかを、何度もシミュレーションしながら、メンタルをコントロールする訓練をやっておくことで、試合当日に平常心を保つ準備をするわけです。

あるいは、練習場の大きなスクリーンに、過去に行われたオリンピックの映像を写し出すとともに、まるで現場にいると錯覚するように声援を大音量で鳴らしながら実戦的な練習をしたりもしたそうです。

ものすごくリアルな臨場感を体感しながら、「冷静に戦えるのか?」「気持ちが舞い上がったらどうする?」「ネガティブな心理状態になったらどうする?」などと自分のなかでシミュレーションしてもらうのです。

選手だけではありません。大声援のせいで、コーチが大声を出しても、そのアドバイスが選手には聞こえないかもしれませんから、「そのときにはどうするのか?」ということも考えておきます。

さらに、万一、審判のジャッジに問題があったときには、コーチ同士がどのように連携しながら、抗議するのかといったことまでシミュレーション。このように、考え得る限りの「悲観的な状況」をシミュレーションしながら、「異常な準備」をするというのです。

なぜ、ここまでやるのか?

井上さんは、このようにおっしゃいます。

「悲観的なシミュレーションをしたうえで、異常なまでの準備をした人間は、本番を迎えたときに、『俺たちはここまで準備してきたんだから、あとは勝っても負けてもやるだけだ』と開き直ることで力を発揮することができる。それは、行き当たりばったりでやってきた人間が、やけになってやるのとは全然違う。異常な準備をしてきた人間は、勝負のギリギリのところで違うと思うんです」

「防衛的悲観主義」と「方略的楽観主義」

ここで、「楽観主義」と「悲観主義」について簡単に整理しておきましょう。

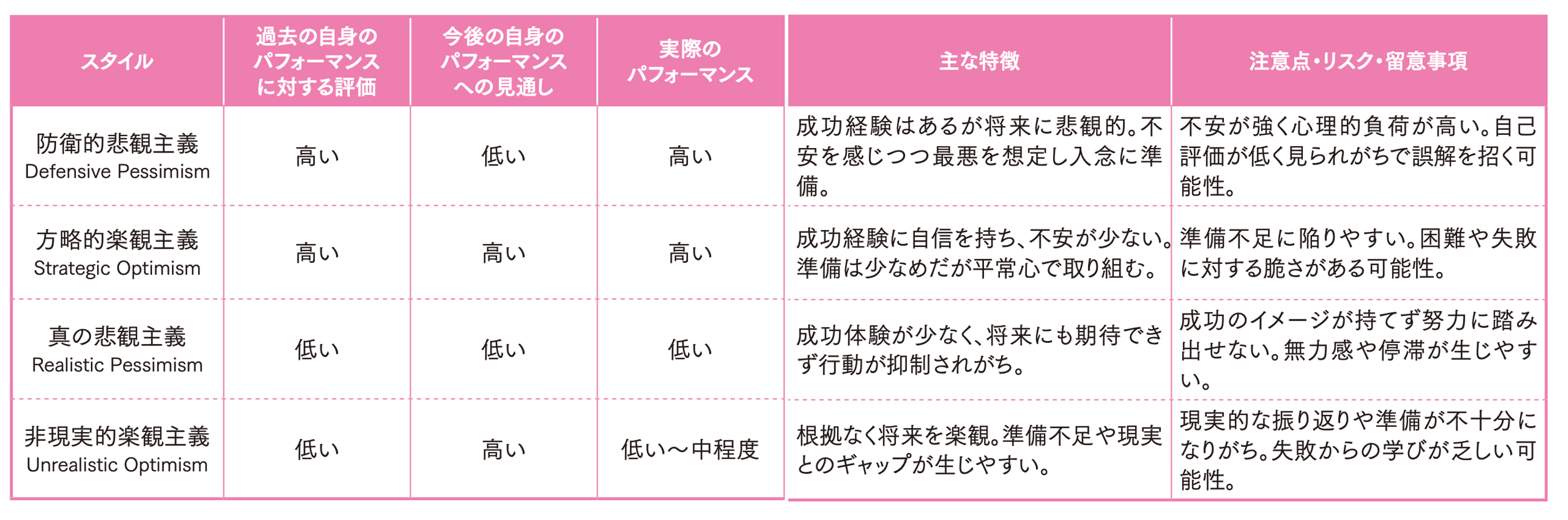

下図をご覧ください。この表は、「楽観主義」と「悲観主義」を四つに分類したうえで、それぞれが人間のパフォーマンスにどのような影響を与えるかを整理したものです。

まず、四つの概念について、簡単に解説しておきましょう。

防衛的悲観主義:「うまくいかないかも」と考え、不安を原動力にして入念に準備し、成功につなげる思考スタイル。

真の悲観主義:「どうせ失敗する」と考え、不安にとらわれて行動を控えることが多い、消極的な思考スタイル。

方略的楽観主義:「うまくいく」と信じ、自信をもって行動しながら成功をめざす、前向きで行動的な思考スタイル。

非現実的楽観主義:現実的な根拠なく「なんとかなる」と信じ、必要な準備をせずに失敗する可能性が高い思考スタイル。

もうおわかりのことと思いますが、野村さんや井上さんの圧倒的なパフォーマンスを生み出した悲観主義とは「防衛的悲観主義」のことであり、「真の悲観主義」とは明確に区別されるものです。また、楽観主義にも「方略的楽観主義」と「非現実的楽観主義」があり、高いパフォーマンスを発揮するのは「方略的楽観主義」だと整理されています。

つまり、高いパフォーマンスを発揮するためには、「防衛的悲観主義」と「方略的楽観主義」をバランスよく発揮することが必要ということになりますが、これは、僕の実感にも非常によく合致します。

というのは、僕自身の経験を振り返ると、高いパフォーマンスを発揮できるのは、「うまくいかないかも……」という不安を原動力にして入念に準備し、本番に臨むときには、「できる限りの準備はしてきた。きっとうまくいく」と自信をもって行動できているときだからです。

「パフォーマンス」を最大化する方法

プルデンシャル生命で営業をしていたときもそうでした。

お客様に保険商品をご提案するときには、お客様のご事情をできる限り把握したうえで、お客様が感じるであろう疑問を想定しながら、どんな質問をされてもしっかりとご説明できるように、入念にプランニングしていく必要があります。

ところが、仕事が忙しくなってくると、どうしてもこの準備に割くことができる時間が限られてきます。すると、「なんとかなるだろう……」などという「非現実的楽観主義」が首をもたげてきて、事前準備がいい加減になってしまうこともないわけではありませんでした。

しかし、こういうときの商談はうまくいきません。

自信がないからです。お客様から想定外の質問をされてうろたえてしまったこともありますが、そういう質問がされなかったとしても、自信のなさはお客様に伝わってしまいます。

そして、お客様は「この営業マンの言うことを信用していいんだろうか?」という疑念を抱いてしまう。その瞬間、お客様との信頼関係にヒビが入り、商談もうまくいかなくなってしまうのです。

そんな失敗を重ねた結果、僕は、商談の事前準備を最優先業務に位置付け、どんなに忙しくても、そのための時間をしっかり確保することにしました。

そして、「お客様の信頼を失うかも……」「お客様から反対されてしまうかも……」という「防衛的悲観主義」を存分に発揮しながら、念には念を入れて準備。本番に臨むときに、一点の曇りもなく「やれるだけの準備をした。きっとうまくいく」と思えるまで磨き上げるようになりました。

もちろん、それでも想定外の質問や反対をされることはあります。だけど、「やれるだけの準備をした」という自信がありますから、うろたえることはありません。「ご指摘ありがとうございます。すぐに調べてお知らせいたします」などと落ち着いて応じることで、かえってお客様の信頼を勝ち取ることができるのです。

だから、僕はこう考えています。

パフォーマンスを上げるために、最も大切なのは「最悪の事態」を悲観的に想定して、「最高の準備」をすること。これさえできれば、「きっとうまくいく」という方略的楽観主義をいかんなく発揮できるようになり、成功確率は最大化されるのです。

(この記事は、『超⭐︎アスリート思考』の一部を抜粋・編集したものです)

AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン

1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。

プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。