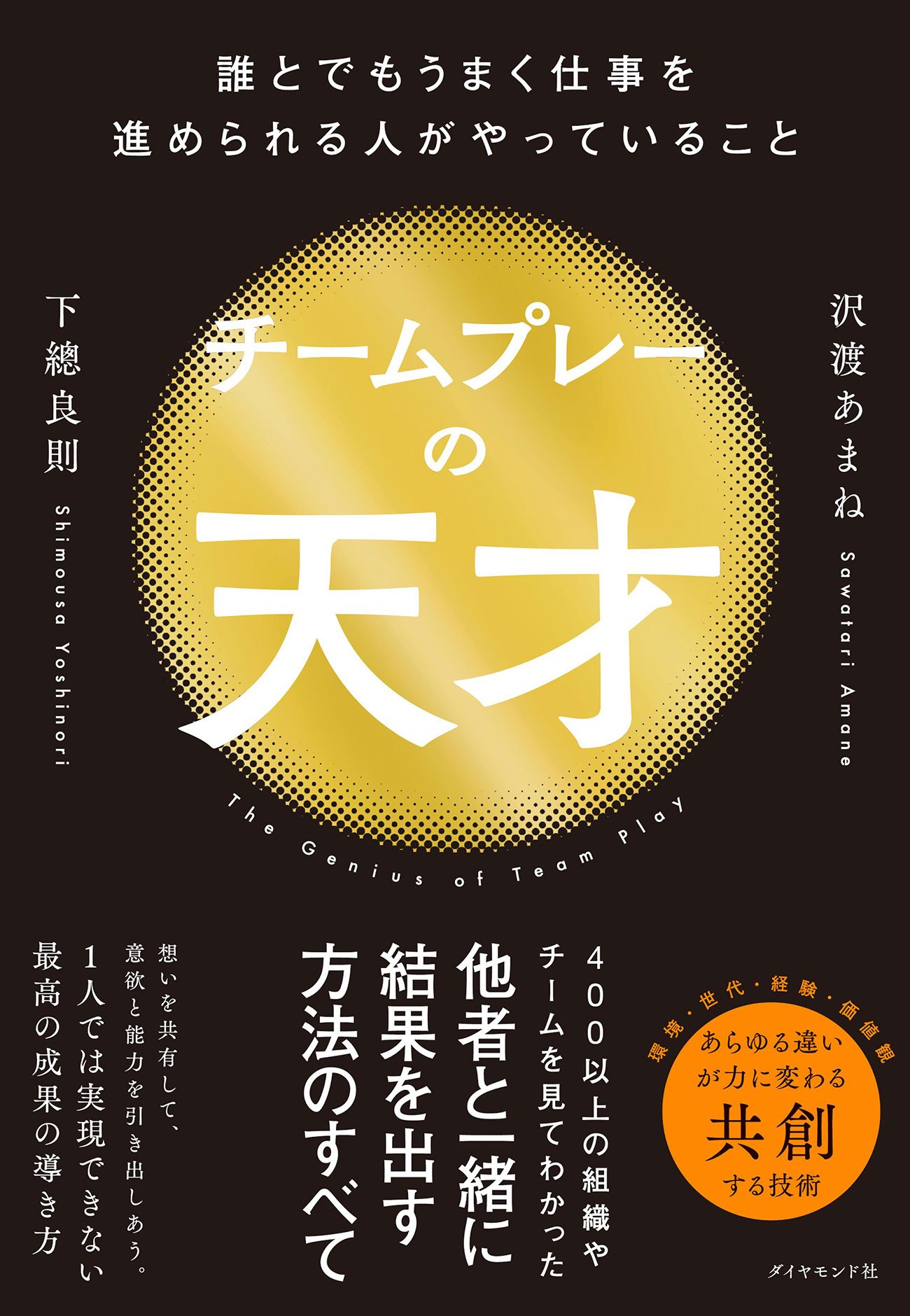

他部署と連携したり、他社と協力したりと、仕事において「チームで仕事をする」ことは多いもの。一方で、価値観や背景の違う相手とのすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。そんなあなたにおすすめなのが、400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」をまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社)です。この記事では同書から内容の一部を抜粋し、これまで言語化されてこなかった「他者と協力して結果を出すコツ」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「共創」できない人たちの特徴

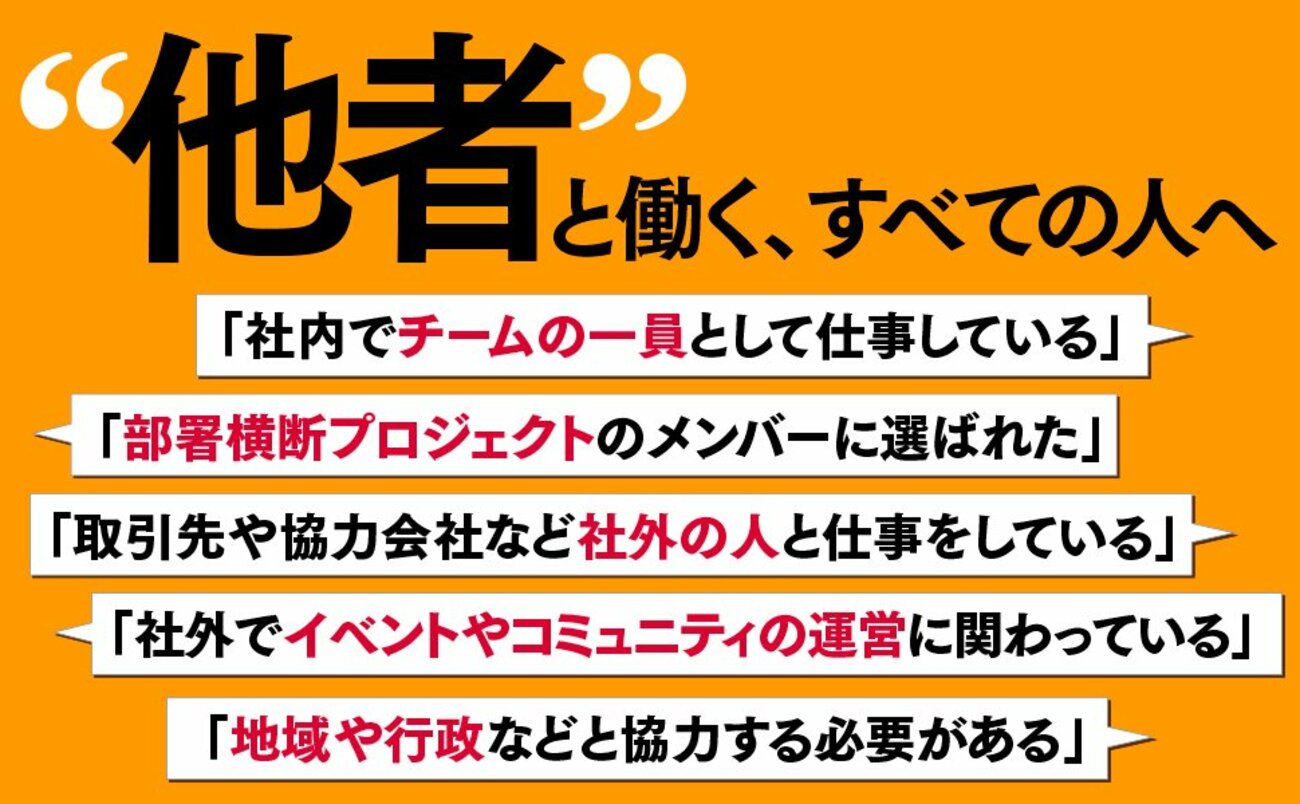

チームプレーは社内のメンバーとだけとは限りません。

社外や地域の人との連携が必要な場面も多いでしょう。

しかしながら、そもそもメンバーが「外の人たち」との対話や共創に慣れていない場合もあります。

外から来た人を強く警戒したり、外の人との交流を怖がったりする人たちの姿もよく見られます。

いわば「他社慣れ」「外慣れ」していない。

社内の同じ面々や、馴染みのお取引先としか仕事をしてこなかった人たちほど、その傾向が顕著です。

チームやプロジェクトに第三者が入ってくることに、強い違和感や抵抗感を覚えます。

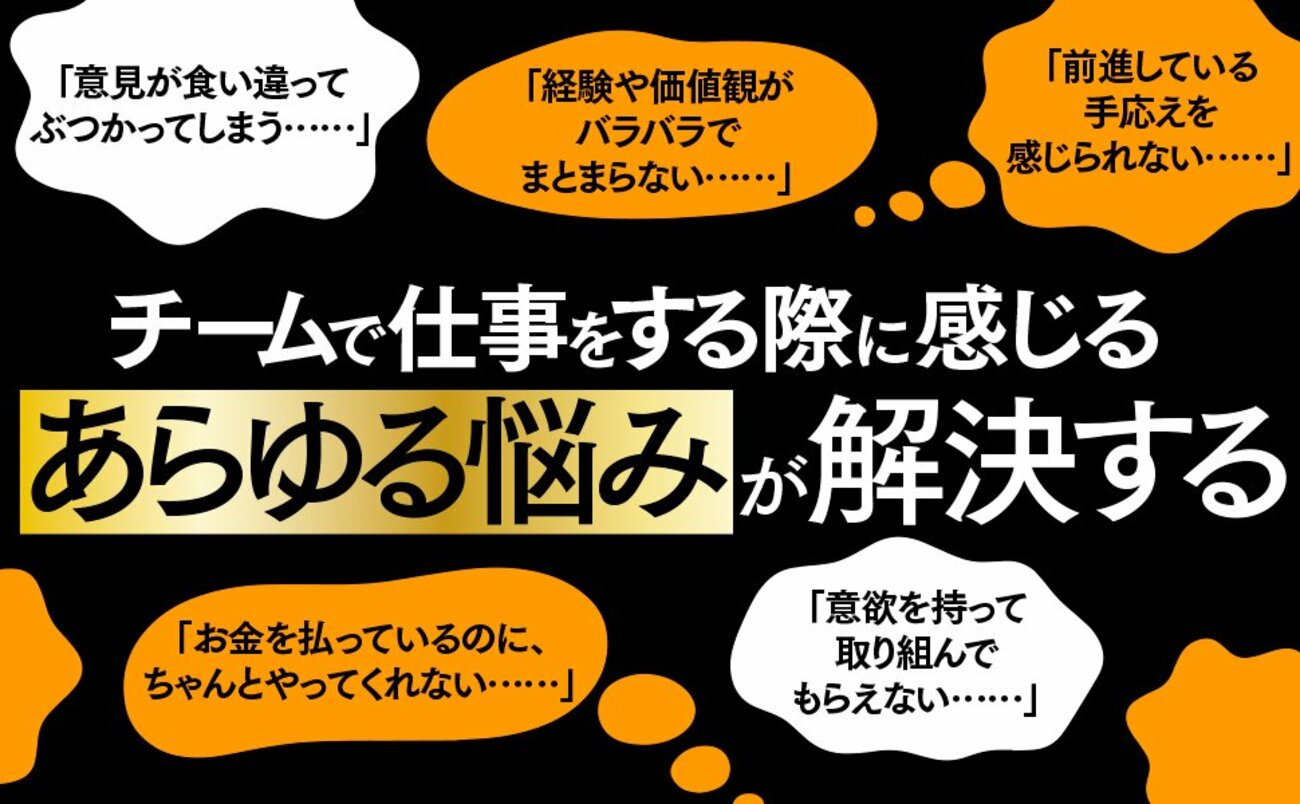

「内輪」で固まる組織から、人は離れていく

また、いまなお内と外(社内と社外)を明確に分けたがる風土が強い組織もあります。

私が静岡県や愛知県で活動するようになった当初、最も面食らったカルチャーギャップの一つがこれです。

何かにつけて社内や部内の人たちだけで、内輪で固まりたがる。

外から来た人はえもいわれぬ疎外感を感じるようになりました……。

自分たちが育ててきた組織に、外の人たちが乗り込んでくることにモヤモヤする。その気持ちもわからなくはありません。

しかしながら、これからの時代はそうもいっていられないでしょう。

リーダーが実践したい「2つのこと」

他者と共創するためにも、メンバーには徐々にでも「他社慣れ」「外慣れ」していってもらいましょう。

このように丁寧かつ地道なコミュニケーションを重ね、越境と共創で活動する感覚を少しずつ感じてもらいましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)