心理的リソースが満たされれば「善」になり、枯渇すれば「悪」になる

では、「性悪説」に切り替えたときに、チームでは何が起こっていたのでしょうか。

厳格なルールと罰則のもとで働くことになった社員たちは、最初のうちこそ緊張感をもって動けていました。また、「やるべきこと」が明確になり、自分の頭で「判断」しなければならないことが減ったために、心理的リソースをむやみに浪費することなく、淡々と自分の目標に向かって動くことができるようにもなりました。だからこそ、最初の3ヶ月は、会社業績も上向いたのです。

しかし、その裏側では別の理由で心理的リソースが奪われるようになっていました。

まず、ルールを守れなかったら罰せられるという緊張感が生まれるとともに、社員同士がお互いに「ルールを守っているか」と厳しくチェックし合うようになったことでも消耗するようになりました。

さらに、成果主義の導入によって、社員の間では、「協力関係」よりも「競争関係」のほうが強く意識されるようになりました。

そして、それまでは、チームで成果を上げたことを一緒に喜んだり、お互いに協力し合うことで、心理的リソースを増やすような関係性があったのに、そのような空気があっという間に消滅。社員同士の足の引っ張り合いや、責任の押し付け合いが増えることで、心理的リソースを大きく消耗させるようになってしまったのです。

このように、心理的リソースという観点で観察すると、いきすぎた「性善説」も、いきすぎた「性悪説」も、社員たちの心理的リソースを消耗させてしまっていたことがわかります。

いや、こう言うべきかもしれません。

近衛さんの会社の社員さんたちは、ごく普通の「ちゃんと働こう」と思っている人たちでした。しかし、自由すぎる環境に置かれたり、ルールの厳しすぎる環境に置かれたりすると、その構造によって心理的リソースを枯渇させて、思うように力を発揮することができなくなってしまった、と。

つまり、人間は心理的リソースが満たされている状態では「性善的」に行動するが、それが枯渇すると「性悪的」になってしまうということです。だから、人間を「性善説」「性悪説」の二元論で決めつけるのではなく、社員たちの心理的リソースの状態を見極めつつ、マネジメントのあり方を調整していくことが大切なのです。

人間は本来、「善」でも「悪」でもなく、ただ「有限」であると捉える

ここで、私が提案したいのが、「性善説」とも「性悪説」とも異なる、「有限説」という考え方です。人間は生来的に「善」でも「悪」でもなく、ただ「有限」であると捉えるべきだという考え方です。

なぜなら、人の意欲や主体性の源となる心理的リソースは有限の資源だからです。

私たちは、刻一刻と心理的リソースを費やしながら生きていますが、補充されることがなければ、いずれは尽きてしまいます。

そして、心理的リソースが枯渇してしまえば、どんなに善良な人でも、衝動的に人を傷つけてしまうことがあります。自分の心が満たされていなければ、人に優しくすることはできないのです。

あるいは、心理的リソースが尽き果てたとき、どんなに熱意がある人でも、それ以上頑張ることができなくなってしまいます。また、どんなに有能な人であっても、その人本来の能力を発揮することができなくなってしまうでしょう。人間とは、そのような「有限な存在」なのです。

そして、この「有限説」に立脚すれば、近衛さんがやるべきだったことがはっきりと見えてきます。

たとえば、近衛さんが「性善説」で失敗していたときに、もし「有限説」の視点をもっていたなら、社員たちが「判断疲れ」によって心理的リソースが枯渇していたことに気づけたはずです。であれば、社員の自由裁量に任せるだけではなく、最低限の「判断基準」や「優先順位」のルールを設けることで、社員たちの心理的リソースの消耗を減らすことができたかもしれません。

また、責任感の強い社員が他人の仕事まで背負い込んでいた問題に対しては、社員一人ひとりの「役割」「業務領域」をある程度明確にすることによって、他人の仕事を無制限に背負い込むことで心理的リソースを消耗する事態を避けることができたはずです。

あるいは、組織的にタスク分担をモニタリングする仕組みをつくったり、「業務上の困りごと」を気軽に相談できる仕組みをつくったりすることで、特定の社員にタスクが集中することを防止することもできたかもしれません。

このように、社員の心理的リソースの増減に着目することによって、組織の実態に即した「適切な対策」を実施していれば、おそらく近衛さんの会社は、大きな問題を起こすことなく安定した経営を続けることができたはずです。

重要なのは、「性善説」や「性悪説」などの二元論を組織やチームに当てはめるのではなく、社員やメンバーが置かれている状態を直視することです。そして、心理的リソースという「有限の資源」を消耗させるのではなく、それを増やしていく方法を考える。それができれば、組織やチームは成果を出しやすくなっていくのです。

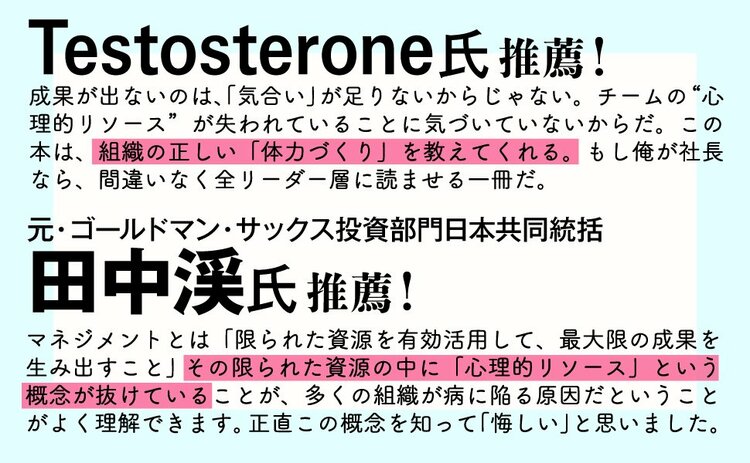

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。