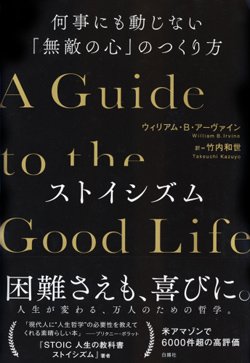

『ストイシズム』(ウィリアム・B・アーヴァイン著 竹内和世訳、白揚社、税込2530円)

『ストイシズム』(ウィリアム・B・アーヴァイン著 竹内和世訳、白揚社、税込2530円)

先にも挙げたストア派哲学者の一人、エピクテトスは著書『提要』の冒頭で「もろもろの存在のなかで、あるものは私たち次第であり、あるものはそうでない」と述べている。

すなわち、世の中には、自分のコントロールが及ぶものと、及ばないものがある、ということだ。前者には意見、衝動、欲望、嫌悪など、後者には財産や評判などが挙げられている。

アーヴァイン氏は、この「二分法」に「完全ではないがある程度はコントロールできるもの」を加えて「三分法」にしている。この三つ目のカテゴリーが、心の平静を乱す原因になるという。

例えば、テニスの試合に臨む際、「勝つか負けるか」はこの三つ目のカテゴリーだ。勝利を目標にすると、敗北した時のことを考え、心が乱される。であるならば、「自分のコントロールが及ぶもの」を目標にすればいい。このケースでは「試合の中で能力を最大に発揮すること」。これならば、たとえ負けても心が乱されにくい。

自分に当てはめて考えられるのが、本書の最大の魅力と言っていいだろう。読みながら、自らを省みて(自省)はいかがだろうか。

「V字」ではなく「三角形」の

人的ネットワークを築く

最後に紹介するのは、シンプルかつユニークな組織論を展開する書籍『トリニティ組織』(草思社)だ。

秋に人事異動や転勤がある会社も多いだろう。それらによってチームメンバーが刷新されたケースも少なくないはずだ。

新しいメンバーとより良い関係性を築くことは生産性の向上や成果につながるだけでなく、個々のモチベーションを上げ、幸福度を高める。本書は、そんな状態を作り出すヒントが「三角形」にあると説く。

「3」という数字は、さまざまな分野でのマジックナンバーである気がする。例えばキリスト教の「三位一体(トリニティ)」。また、日本で「御三家」という言葉は、江戸時代の尾張、紀伊、水戸の徳川家を指すが、昭和の人気歌手3人もそう呼ばれた。ビジネスの世界では「ポイントは3つあります」と整理して話すプレゼン技法がよく知られている。

本書の著者で、日立製作所フェロー、ハピネスプラネット代表取締役CEOの矢野和男氏が解説するのは、「人的ネットワーク」の三角形だ。組織内における3人の関係を「V字」ではなく「三角形」にすることで、組織の生産性や個人の幸福度が向上するとする。