量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。

そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。

近日発売の『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回は2025年10月にGoogleが発表した「量子優位性」について解説する。

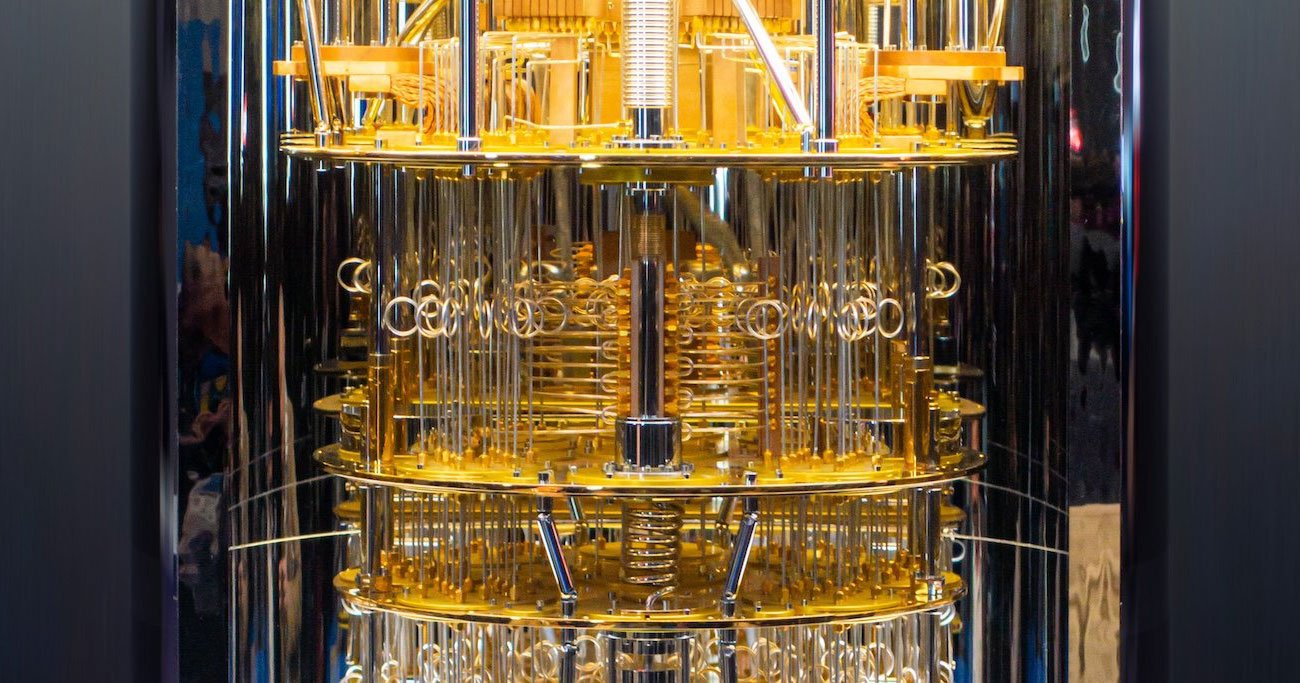

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

Googleが示した量子コンピュータの優位性

2025年10月、Google Quantum AIが発表した研究が、量子コンピュータの新たなマイルストーンとして注目を集めている。

同社は「Willowチップ」を用い、「検証可能な量子優位性」、すなわち科学的に意味のある計算で量子コンピュータがスーパーコンピュータ(古典コンピュータ)を凌駕することを実証した。

新旧コンピュータの頂上決戦

量子コンピュータはすでにスーパーコンピュータを超えているのではと思うかもしれない。

実際、Googleは2019年、旧型の「Sycamoreチップ」でスーパーコンピュータが1万年かかるとされる計算を200秒で実行し、「量子超越」を達成したと発表した。

しかし、それは意味のないランダムな数のサンプリングという特殊な問題であり、量子コンピュータにとって有利な設定だった。

その後、2021年には中国のスーパーコンピュータがその計算の再現に成功し、さらに2023年にはGoogleがより大規模な量子コンピュータで反撃するなど、量子と古典のせめぎ合いが続いていた。

現在では、このような問題設定では、量子コンピュータがスーパーコンピュータを凌駕することは当たり前のようになってきている

意味のある量を計算する

こうした経緯を経て、「意味のある量を計算して古典を超える」こと、すなわち量子優位性が次の目標となった。

IBMは2023年、量子物理のシミュレーションを量子コンピュータ上で実行し、量子コンピュータは科学的な実用の段階に入ったと発表した。

しかし、直後に「ノートPCでも再現可能」と言った反論を複数の研究グループから受けた。

物理量の計算は物理学者が長年その技術を磨いてきた分野であり、量子コンピュータにとってもハードルが高い。

「量子のこだま」を聴く

今回Googleが挑んだのは、105個の超伝導量子ビットが搭載されたWillowチップを使った「量子エコー」と呼ばれる時間を量子コンピュータ上で反転させる実験である。

量子状態をいったん乱し、時間を逆に進めてどのように戻るかを測定する。

音のこだまのように、量子情報が広がり、再び干渉して戻る様子を観測する。

単純に測定すると信号は小さくなるが、うまく“反響”させることで、計算結果が刻まれた「量子のこだま」を聴き取ることができる。

この計算を世界最速のスーパーコンピュータ「Frontier」で行えば3年以上かかるとされるが、Willowチップではわずか約2時間で完了した。

約1万3000倍の速度差である。

量子コンピュータの実用の時代へ

今回の成果は、すぐにビジネス応用につながるわけではない。

しかしGoogleは同時に、この量子エコーを利用して分子構造を分析する手法も発表した。

分子内の磁石である核スピンに電磁波を照射しその反響を聴く、核磁気共鳴(NMR)を量子コンピュータ上で再現し、分子の構造を調べるのだ。

実験では、規模は小さいもののトルエンやジメチルビフェニルといった工業的に重要な分子の構造推定を成功させた。

より大規模な分子で量子エコーが観測できれば、未知の分子の構造や性質の解明につながるだろう。

実用的な量子優位性の時代はもうすぐそこまできている。

(本稿は『教養としての量子コンピュータ』の著者による書き下ろしです。)