正しい対話は、そのニーズを掘り起こし、行動に移すための鍵となります。これにより、単なるタスク処理集団ではなく、「学び合い、伸び合う組織」へと進化することが可能になります。

メンバー同士の嫉妬や愚痴を

防ぐテクニックとは

「なぜあの人ばかり評価されるのか」

「若手は甘やかされすぎ」

「なんであの人は定時で帰れるのに、私は残業ばかり」

嫉妬や愚痴が渦巻く職場では、チームの生産性やモチベーションが大きく損なわれます。2024年に弊社が実施した「管理職満足度調査」(対象28社4723名)によると、82%の職場に不満が潜んでおり、リーダーの68%が気遣いに追われていることも判明しました。

2002年にノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマンの研究によれば、人は他者の得を「自分の損」と捉えやすいため、些細な違いも職場での軋轢を生みがちなのです。

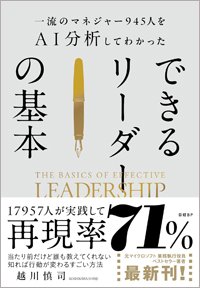

『一流のマネジャー945人をAI分析してわかった できるリーダーの基本』 越川慎司 日経BP

『一流のマネジャー945人をAI分析してわかった できるリーダーの基本』 越川慎司 日経BP

ある行動経済学の研究では、評価結果を対面で伝えると、オンライン通知より受け手の納得感が約20%向上すると報告されています。

対面では表情や声色、うなずきなどの非言語的サインが相手に伝わり、相互理解が深まります。カーネマンらの研究でも、直接的な交流は意思決定を安定させ、評価基準への理解を促進すると示唆されています。結果として、対面で評価を告げることで、受け手は自らの改善余地に納得しやすくなり、前向きな行動変容へとつなげやすくなるのです。

これらのステップを踏めば、評価時にメンバーが「納得したうえで頑張ろう」と思える関係を築けます。

正しい対話で評価への不満を防ぎ、お互いが前向きに成長し合える職場をつくりましょう。あなたの少しの工夫が、メンバーを「私もやってみよう!」という意欲に満ちたパートナーへと変えていくのです。