「ストイック」と聞くと、自分に厳しい生き方というイメージを持つ人が多いのではないだろうか。この「ストイック」とは、「ストイシズム」(ストア哲学)から派生した態度や生き方のことであり、「ストイシズム」は現在、シリコンバレーをはじめ世界に広がっているという。ストイシズムとは一体どのようなものなのか。ストイックな生き方を身につけるための書、『STOIC 人生の教科書ストイシズム』は、90日にわたってストイシズムの教えを学び、自らの考えや決断を探究できるようにしたものだ。本記事では本書の内容をもとに「ストイシズム」とはどのようなものかを紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

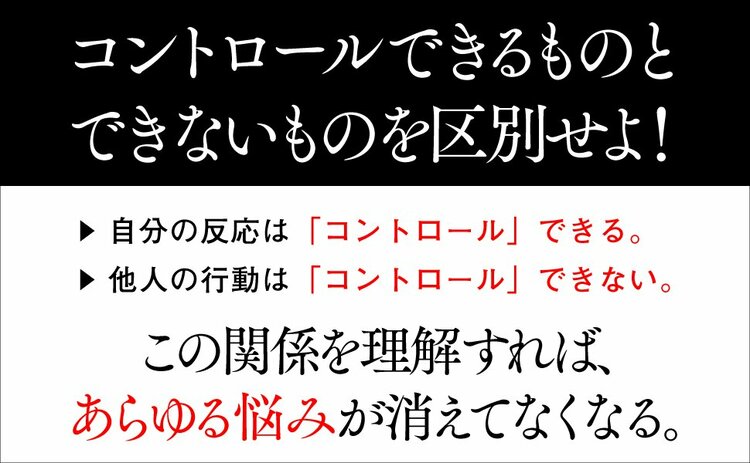

ストイシズムは、“よりよく生きるため”の哲学

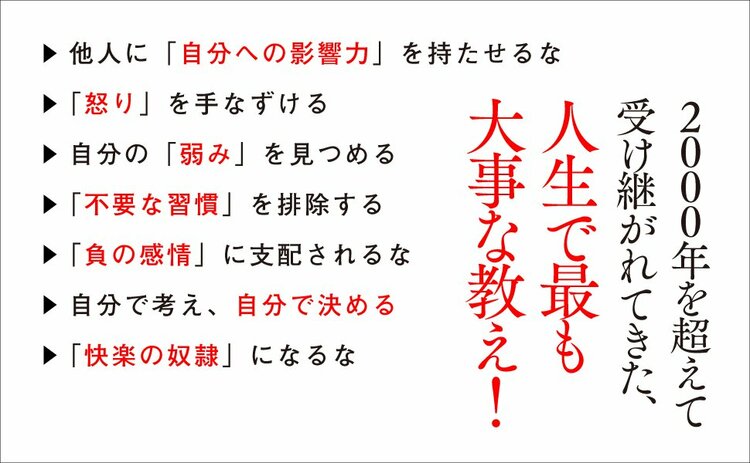

「ストイシズム」(ストア哲学)は、2000年以上前に古代ギリシャで生まれた。

ストイシズムは、感情に左右されず、「自分自身がコントロールできること」に注力し、「できないこと」に心を乱されないことを説く。理性と自己制御を重視し、より良い人生を目指す哲学である。

ゼノンやマルクス・アウレリウス、セネカといったストア哲学者たちが、ストイシズムについてさまざまなアドバイスを残している。

承認欲求から抜け出る方法

ストア哲学者の一人であるセネカは、裕福な家に生まれついて政治家となった人物だ。

彼は、劇作家や皇帝ネロの少年時代の家庭教師という顔も持つ。

彼の残した書簡には次のような言葉がある。

「どんな成長を遂げたか、だと? わたしは自分自身の友になりはじめたのだ」

これは本当に素晴らしく有益なことだ。

そのような人は、決して孤独になることがない。

そのような人は、すべての人の友だと言えるだろう。

――セネカ『ルキリウスに宛てた道徳書簡集』(書簡6・7)(P.62)

著者のブリタニー・ポラット氏は、このセネカの言葉について次のように解説する。

心から自分に自信が持てるようになると、外からの承認をあまり求めなくなり、ひいては他者をありのままに受け入れる余裕が生まれる。

高い基準を掲げてもなお、その基準に到達できずに苦しむ自分や他者に思いやりを持てるようになるのだ。(P.63)

人は、自分自身が満たされていないと、本当の意味で人に優しくしたり受け入れたりするのは難しいものだ。

本当は「したくない」と思っている自分の気持ちに蓋をして、家族や友人の言う通りにばかりに動いていたら心が疲れてしまうだろう。

「いい人」でいようとして頑張っていても、そのことを認めてもらえないと、いつか我慢の限界が来てしまうかもしれない。

しかし、自分が自分の親友でいられれば、「したくないことは断ってもいいんだよ」「たまには自分のしたいことをしようよ」「いつも頑張っているね」と声をかけてあげることができる。

自分で自分を大事にすることができれば、次の言動や周囲への反応も変わってくるに違いない。

誰かに承認してもらう必要はないのだ。

自分で自分を傷つけていることに、人は意外と気づかない

セネカが説いた“自分との友情”に続き、マルクス・アウレリウスもまた“自分への思いやり”を強調している。

古代で政治的権力と哲学的な影響力の頂点を極めたマルクス・アウレリウスは、次のような言葉を残した。

なぜなら、他者にも一度として意図して苦しみを与えたことはないのだから。

――マルクス・アウレリウス『自省録』(第8巻42)(P.78)

ポラット氏は「マルクス・アウレリウスは、優先的に自らを思いやることが大事だと諭している」と語る。

確かに、人は意外と自分に対して強い否定の言葉をかけがちだ。

筆者も、以前は自己否定が強いタイプだった。

「自分は何てダメな人間なんだ!」「だから私はいつまでたってもうまくいかないんだ」などと自分を責めることが多々あった。

自分に妙に厳しくなってしまっていたのだ。

しかし、そのような考え方をしているとストレスも溜まる。そのうえ、「私はこんなに頑張っているのに、それに引き換えあの人は……」と他人に対して厳しくなってしまうこともあったように思う。

他人に言えないようなことを、自分自身に言ってはいけないと、私たちはもっと自覚すべきなのではないだろうか。

自分を最良の友にすれば、心が最強になる

セネカも、マルクス・アウレリウスも「まずは自分を大事にして、自分を満たそう」と言っている。

人生において、一番長く付き合っていくのは自分自身だ。自分が一番の理解者となり、励ますことができればそんなに心強いことはない。

他人に承認や励ましを求めるより、手っ取り早い上にメンタルも安定するに違いない。

ストイシズムとは、決して自分を厳しく律することではなく、自己理解を通して他人への接し方や困難に立ち向かう勇気を身につけるための方法なのだ。

ストア哲学者たちの善く生きるためのヒントに耳を傾け、満ち足りた人生を送りたいものである。