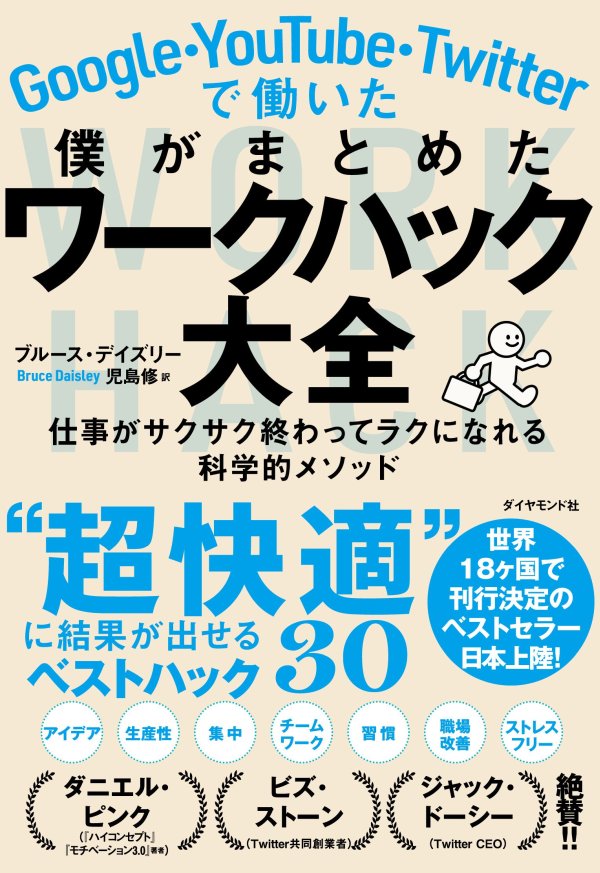

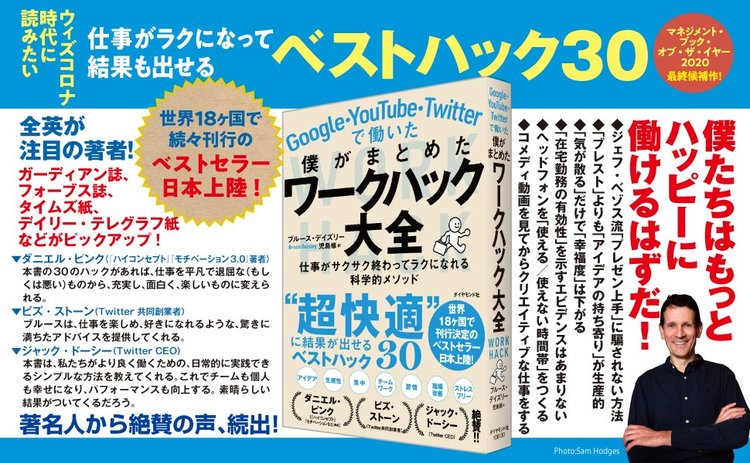

「でも、自分は悪くない」と言いたくなる瞬間がある。だが、職場の信頼を築くのは、完璧な人間ではなく、自分の間違いを素直に認められる人だ。『ワークハック大全』は、Google・YouTube・Twitter(現・X)で働いた著者が、科学的エビデンスに基づいて「チームの幸福と生産性を高める30の方法」を解説した一冊。本記事では、世界18か国で刊行された本書の「学習メソッド」から、“間違いを認める”ことでチームに信頼と活力を生む方法を紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「でも…」が信頼を壊す瞬間

会議でミスを指摘されたとき、つい「でも…」と反論してしまう。この一言が、チームの信頼をじわじわと崩していく。

本書で紹介されている心理学者エイミー・エドモンドソンの研究は、「優れたチームは失敗が少ない」という常識を覆すものだった。

むしろ、間違いを報告できるチームこそが成果を上げるというのだ。

優れたチームほどミスが少ないどころか、最高のチームは最悪のチームよりもミスが多かったのだ。業績がトップクラスだった「メモリアル病院1」のチームの投薬ミスは1000患者につき1日当たり約24件だったが、業績が悪かった「メモリアル病院3」ではその10分の1程度の2.34件のミスしか記録されていなかった。(『ワークハック大全』より)

この結果は、心理的安全性が高いチームほど、ミスを隠さず報告していたことを意味する。つまり、失敗を共有できるチームこそが、信頼で結ばれた強いチームなのだ。

リーダーが「謝る」とチームは成長する

では、なぜ多くの人は自分の間違いを認められないのか。本書は、その根に「自己防御」という心理を見出している。

僕たちは職場で、エドモンドソンが「自己防御」と呼ぶものに取り憑かれている。常に他人の目を気にして、自分のイメージを良いものに保とうとする。無知や無能、否定的といった印象を持たれたくないので、そのように振る舞う。(『ワークハック大全』より)

「間違いを認めること=無能と見られること」という恐れが、私たちを黙らせているのだ。

しかし、リーダーが率先して自分の失敗を認めるとき、部下は安心して本音を話せるようになる。

たとえ小さなミスでも、「ごめん、これは私の判断ミスだった」と一言添えるだけで、空気は変わる。

その姿勢こそが、チーム全体の成長を促すリーダーシップである。謝るリーダーは、信頼を失うどころか、信頼を創るのだ。

「間違いを認める力」は最高のマネジメントスキル

エドモンドソンの研究は、それとは別にもう一つの真実も示している。

それは、優秀なチームほど「間違いを議論できる時間」が多いということだ。

その理由は何か? データが不正確だったのか、それとも実験の前提そのものが間違っていたのか? エドモンドソンがデータを調べていくうちに、その答えが見えてきた。「私はふと気づいた。優れたチームは多くの間違いを犯していたのではなく、間違いについて議論することが多いのではないだろうか。」(『ワークハック大全』より)

この「議論できる空気」こそが、心理的安全性の正体だ。完璧さよりも率直さを大切にするチームは、早く、深く学び続けられる。

本書の理論を職場に応用するなら、次のような小さな行動から始めたい。

・指摘を受けたときは「ありがとう」と返す

・会議での失敗談を笑い合う文化をつくる

・謝罪のあとに「でも」をつけない

「でも」を封印する勇気が、チームを動かす第一歩だ。それは、信頼を築くための最も人間的なマネジメントスキルでもある。