「さっきの面接、絶対に落ちた…」面接官の表情や反応から、落ちたのではないかと不安になることもありますよね。

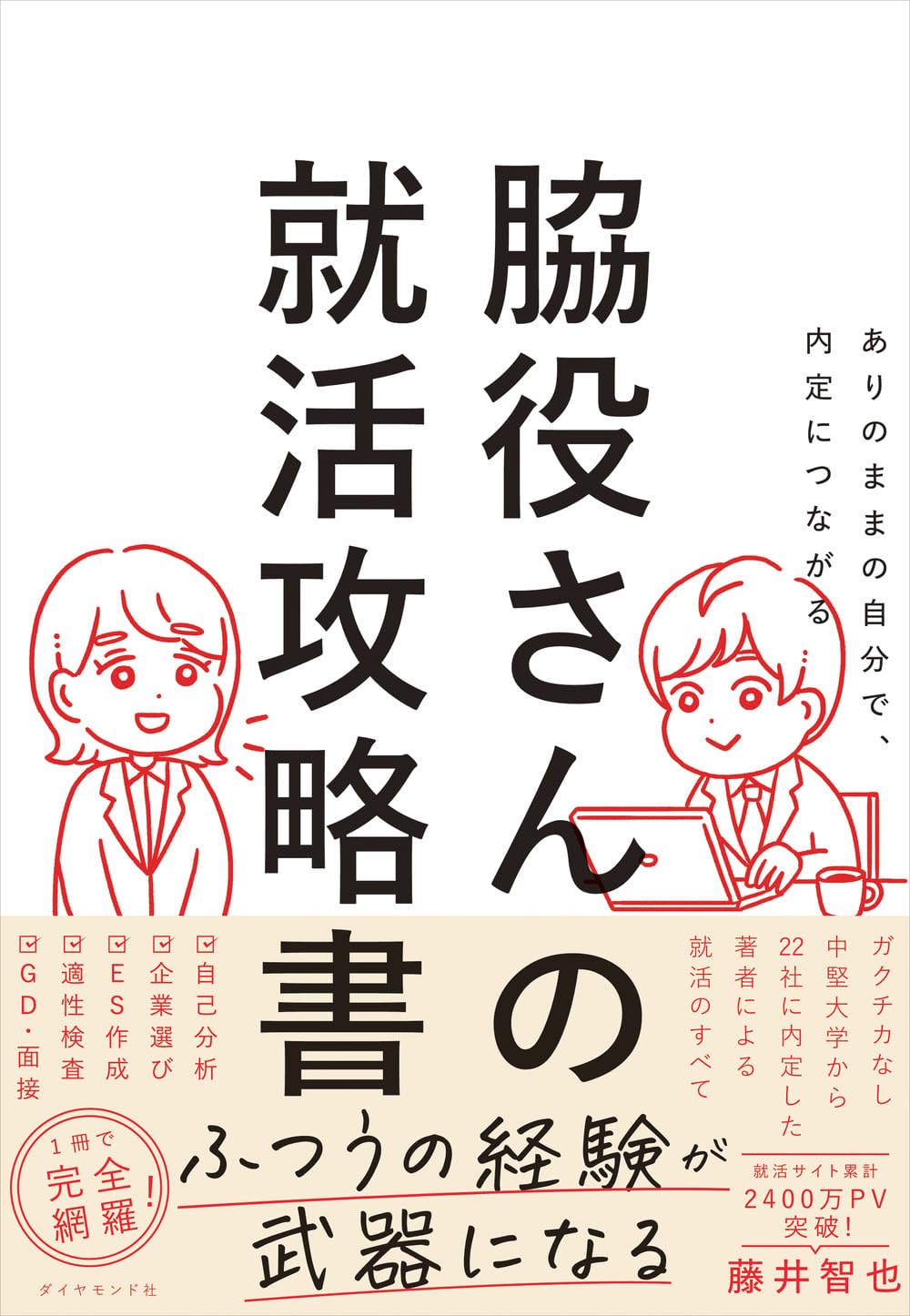

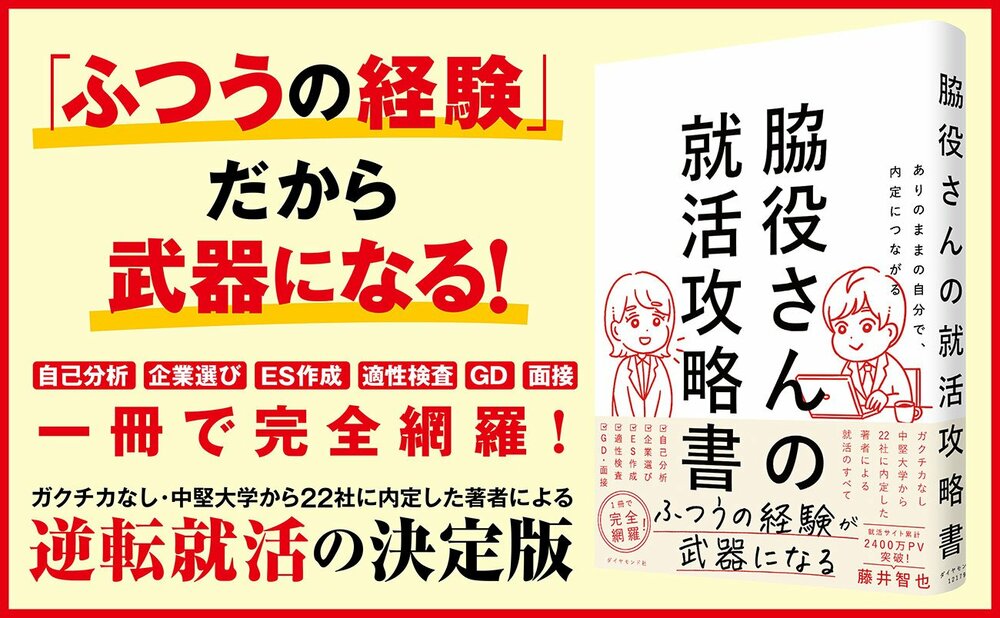

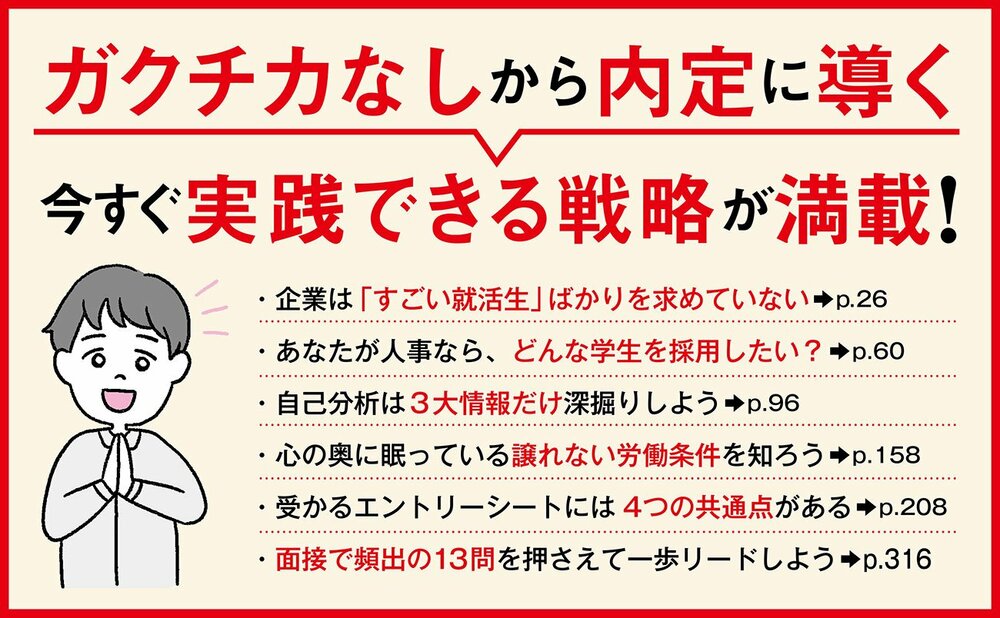

『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が就活生に出すと言われている「落ちたサイン」について著者である藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「絶対に落ちる」というサインは存在しない

僕が就活生をしている時、面接で「これは落ちたかも…」と感じたことがありました。

具体的には、挫折経験を聞かれたときに親の離婚の話をしたのですが、それに対して「なるほど…」と悪い雰囲気になったんですよね。面接官の顔には「家庭環境が悪いのか」と書いてあるようでした。

これに対して、ああ…これは落ちたなと感じたのです。

しかし、結果は「内定」でした。

挫折経験の話から、最後まで雰囲気が少し重かったので落ちたかなと思っていたのですが、内定につながったんです。

一方で、別の企業で同じようなことがありました。その企業でも挫折経験で親の離婚の話をしたのですが、同じく重い雰囲気に。

そして結果は不採用だったんですよね。

このように「面接中の雰囲気が重くなった」というサインがあっても、結局のところは企業によって採用、不採用は異なります。

だからこそ、絶対に落ちるサインというのは存在しないんですよね。

面接中のNG行動

一方で、面接でこれをしてしまうと落ちるという行動が存在します。

集団面接で話が長いことです。

拙書『脇役さんの就活攻略書』でも書いたのですが、集団面接でなかなか話が終わらない人がいたんですよね。彼に対して、面接官は「もう少し簡潔にお願いします」と指摘が入りました。

それでも本人は「しっかり話さないといけない」とかしこまっていて、その後も話が長かったのです。

結果、次の選考で彼の姿を見ることはありませんでした。

このように面接中にされた指摘に対して、すぐに対応できないと落ちる可能性は高くなります。

またそもそも面接で落ちる人の特徴(この場合は「回答が長すぎる」という特徴)を先に押さえておいて、それを避けることが大切ですよね。

拙書『脇役さんの就活攻略書』では、面接に受かる人の特徴ではなく、それ以上に「落ちる人の特徴」をまず把握すべきだと書いています。

そして落ちる人の特徴を詳しく解説しました。

特に僕のように就活に自信のない人は、受かる人ではなく、落ちる人に着目することが成功の鍵となります。

ぜひ事前に対策しつつ、面接に積極的に参加しましょう。

面接後に「あれは落ちたサインかな?」と悩むよりも、エントリー数を増やして面接の場数を踏むほうが大切です。

この記事が就活の助けに少しでもなれたなら嬉しいです。皆さんの就活を心から応援しています。