「怒りモード」は、破壊的な悪影響を生み出すことがある

怒りモードにもリスクがあります。

上図にあるとおり、怒りモードにあるときは、「自分の消耗が大きく、周囲への悪影響も大きい」という傾向があります。かつて志の高いベンチャー企業を率いていた衣川さんは、その典型です。

彼は、学生時代に滞在した途上国で、子どもたちが学校に通えずに働かざるを得ない姿を目の当たりにしました。

「生まれた場所が違うだけで、なぜこんなにも可能性が奪われてしまうのか」。その理不尽さに強い怒りを覚え、「貧困の連鎖を断ち切る仕組みをつくりたい」とベンチャー企業の設立を決意。途上国の教育支援につながるサービスを立ち上げたのです。

彼の情熱は半端ではありませんでした。朝早くから夜遅くまで仕事をし、短期間で事業は急成長。その情熱は周囲を巻き込み、活動はどんどん広がっていきました。

ただ、その情熱はそのままメンバーに向かってしまうことがありました。たとえば、若手社員が作成した企画書を見た瞬間、衣川さんは「こんなレベルでいいと思ってるの?」「本当にやる気あるの?」と声を荒げたりするのです。

その指摘自体は間違っていないため、誰も言い返すことはできません。それだけに、頻繁に繰り返される厳しい叱責に、メンバーは次第に疲弊を深めていきました。そしてあるとき、退職したメンバーから「衣川さんから、パワハラを受けた」と訴えられるという事態を招いてしまったのです。

このように、怒りという感情は、私たちにとてつもないエネルギーをもたらすことがありますが、その怒りが周囲に向けられたときには、破壊的な悪影響を及ぼしかねないということです。

「自分はもうダメだ」という自己否定感が生まれる瞬間

もちろん、恐れモードや怒りモードが「悪い」というわけではありません。

それらは、私たちのなかに自然と生まれる感情ですし、黒木さんや衣川さんのように、それらを原動力にして大きな成果を生み出すことがあるのも事実です。

特に、プレイヤーであるときは仕事の範囲も限られており、周囲に対する影響力を考慮しなくていいケースも多いため、恐れモードや怒りモードの弊害が生じたとしても、それほど大きな問題にはならないことが多いものです。

むしろ、若いうちは、これらの感情がもたらすエネルギーを生かして、その人の可能性を最大限に広げるのがいいのかもしれません。

しかし、リーダーの場合はそうはいきません。

リーダーの仕事は複雑で、周囲に対する影響力もあるだけに、もしも恐れモードや怒りモードに支配され、その弊害が目立ち始めると、チームに取り返しのつかない問題を引き起こしかねないからです。

恐れモードが行き過ぎれば、黒木さんのようにチームのメンバーにうまく頼れずに、リーダー自身が過大な負荷を引き受けて限界を迎えてしまうかもしれません。一方、怒りモードが行き過ぎれば、衣川さんのように、メンバーへの攻撃的な態度が問題を引き起こしかねません。

そして、自分や周囲への悪影響が重なった結果、それまでは自分のエネルギー源だった恐れモードや怒りモードが機能しなくなると、「自分はもうダメなのかもしれない」という自己否定的な感覚が生まれます。その結果、エネルギーを失い、省エネモードへと陥ってしまうこともあるのです。

このように、自分の「エネルギーのモード」は、リーダーとしての影響力を決定づけます。だからこそ、リーダーは時折、「自分は今、どのモードにあるか」を振り返る必要があるのです。

そして、もしも、自分が恐れモードや怒りモードに陥っていて、自分や周囲に悪影響を及ぼしていると感じるならば、なんらかのアクションを取るべきタイミングなのかもしれません。

日常の小さな喜びに「意識」を向ける

そんなときは、少しずつでも構いませんので、希望モードでいられる時間を増やしていってください。

なぜなら、希望モードは唯一、自分にもチームにも悪影響を与えることの少ない、持続可能な「エネルギーのモード」だからです。

そして、そのためには、「不安」「恐れ」「怒り」などの感情にとらわれるのではなく、自分の心のなかに隠れている「ワクワクするような願い」を探してほしいのです。

長年、恐れモードや怒りモードに支配されていると、「ワクワクする」とか、「楽しい」といった感覚に鈍感になってしまっているものです。しかし、日常のなかには、小さなことかもしれませんが、喜びの瞬間は必ずあります。

「お客様の喜んでいる顔を見ると嬉しい」

「大きな案件を取れるとワクワクする」

「学びを発見するとテンションが上がる」

こんなふうに、自分の心のなかで、少しでもポジティブな感情が湧き、エネルギーが満たされる瞬間があれば、それを記録して、その裏側にある「願い」に意識を向けてみてください。

「締め切りに間に合わない不安」ではなく「お客様の喜んでいる顔」に、

「あいつらに負けてたまるか」ではなく「大きな案件を任される高揚感」に、

「うるさいことを言ってくる上司」ではなく「そこから得られる学び」に、

意識を向け直してみると、少し消耗が軽くなるのを感じないでしょうか。

怒りや恐れの裏側にも、必ず「願い」があります。その「願い」が自分を支配する時間を、たとえ1分でも増やしてみることで、自分と周囲に与える影響を変化させることができるのです。

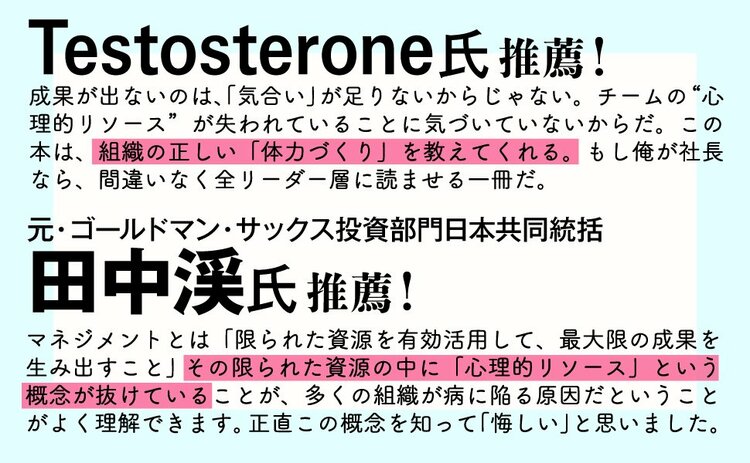

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。