チームが疲れているように見える……。みんな一生懸命に働いているし、能力が足りないわけでもない。わかりやすいパワハラがあるわけでもなければ、業務負荷が過剰になっているわけでもない。だけど、チームは疲弊するばかりで、思ったような成果を出せずにいる……。なぜだろう? そんな悩みを抱えているリーダーが数多くいらっしゃいます。

その原因は、心理的リソースの消耗かもしれません。心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起する心のエネルギーのこと。メンバーの心理的リソースを無意識的に消耗させていると、徐々に活力が削がれ、場合によっては崩壊へと向かっていきます。そのような事態を招かないためには、チームの心理的リソースを活用していくマネジメント力を身につける必要があります。

櫻本真理さんの初著作『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』では、そのための知識とノウハウをふんだんに盛り込んでいます。本連載では、その内容を抜粋しながら紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

あなたを動かしてる「原動力」は何か?

少しの間、目を閉じてみてください。

そして、今のあなたを動かしている「原動力」が何かについて思いを巡らせてみてください。

もしかすると、「いま進めているプロジェクトを成功させたい」という願いやワクワク感が、あなたの「原動力」になっているのかもしれませんし、「あの人のようになりたい」という憧れが、あなたを突き動かしているのかもしれません。

あるいは、「このままいったら、プロジェクトが失敗に終わるかも……」という不安にかられているでしょうか。はたまた、自社商品をパクってばかりいるライバル会社への怒りが、あなたのやる気を掻き立てているということもあるかもしれません。

いや、もしかすると疲れが溜まって、エネルギーが湧いてこない状況に陥っているかもしれないですね。

いかがでしょうか。

みなさんの「原動力」はどんなところにありそうですか?

人間のエネルギー状態には、「4つのモード」がある

私は、リーダーにはときどき、こうして自分を振り返ることをお勧めしています。

なぜなら、何を「原動力」にしているかによって、自分やメンバーに与える影響が異なるからです。場合によっては、リーダーがエネルギーに溢れているがゆえに、自分やメンバーの心理的リソースを消耗させてしまっていることもありえるのです。

これはどういうことなのでしょうか。

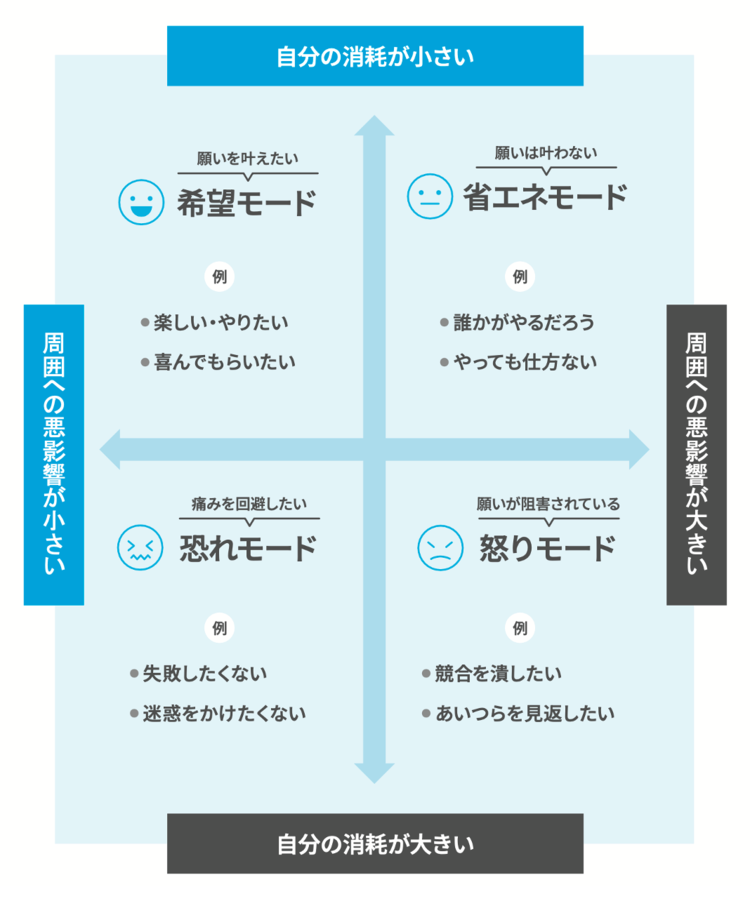

まず、下図をご覧ください。これは、人間のエネルギー状態を4つのモードで整理したものです。

【希望モード】「願いを叶えたい」というワクワク感がエネルギー源になっている状態

例:「プロジェクトを成功させたい」「あの人みたいになりたい」

【恐れモード】「こうなりたくない」という恐れがエネルギー源になっている状態

例:「このままでは失敗してしまう」「締め切りに間に合わない」

【怒りモード】「否定・攻撃したい」という怒りがエネルギー源になっている状態

例:「競合他社を絶対に倒したい」「今の社会が許せない」

【省エネモード】「願いは叶わない」と意気消沈し、エネルギーが湧いてこない状態

例:「何をしたいとも思わない」「意味を感じられない」

このように、希望モード、恐れモード、怒りモードは、「エネルギーの生まれる源となる感情」が異なります。一方、省エネモードは、そのエネルギー自体が湧いてこない状態です。

ご注意いただきたいのは、ひとりの人が特定のモードに固定されているわけではないということです。仕事のときは怒りモードで、プライベートでは希望モードという状態のときもあれば、普段は希望モードで働いているけれども、締め切り前は恐れモードに入るという人もいます。このように、通常は、ひとりの人のなかに複数のモードが存在しているのです。

健全なリーダーシップは、「希望モード」で発揮される

上図の縦軸には「自分の消耗が大きい/小さい」、横軸には「周囲への悪影響が大きい/小さい」という尺度を設定しているように、この4つのモードは、「自分自身の心理的リソースに与える影響」と「周囲の心理的リソースに与える影響」の2×2の軸で整理することができます。

そして、このなかで最も望ましい状態は、言うまでもなく、「自分の消耗が小さく、周囲への悪影響も小さい」に該当する希望モードです。これは、みなさんの実感にも合致するのではないでしょうか。

想像してみてください。「これを実現したい!」「この人のようになりたい!」という願いやワクワク感を原動力に頑張っているときは、精神的・肉体的に心地よい疲れを感じることはあっても、心をすり減らすような感覚には陥らないでしょう。そして、一晩ぐっすりと眠ればエネルギーは回復して、再び全力で仕事に取り組むことができるはずです。

また、そのようなピュアな「願い」を原動力に溌剌と働くリーダーがいれば、周囲の人たちも自然と元気になって、「この人と一緒に頑張りたい」というエネルギーが湧き起こってきます。これこそがまさに、チームの心理的リソースを満たすリーダーシップそのものなのです。

「恐れモード」は自己犠牲的な働き方につながる

一方、恐れモードと怒りモードは、強いエネルギーをもたらしてくれる一方で、自分や周囲に悪影響が生まれることがあります。

まず、恐れモードから見ていきましょう。

上図にあるとおり、恐れモードにあるときは、「周囲への悪影響は小さいが、自分の消耗が大きい」という状態に陥りやすいと言えます。

ある広告会社の企画部門を率いるリーダーの黒木さんは、その典型的なケースでした。彼は、大手クライアントの担当者と深い信頼関係を築いてきた、きわめて優秀な人物でした。責任感も強く、リーダーでありながら、誰よりも遅くまでオフィスに残って、企画を磨き上げる毎日を送っていました。

ただ、その姿がメンバーの刺激になっている側面もありましたが、一方で、黒木さんは仕事をメンバーに任せきりにすることができず、仕事を抱え込んでしまいがちでした。失敗への恐れが強すぎるために、クライアントへのプレゼン直前になると、メンバーが作成した企画書を全部見直し、修正を加えるのが常だったのです。

「新卒から今まで、夜9時より前に家に帰ったことはほとんどありません」

そうおっしゃる黒木さんに、私は、「どうして、そんなに頑張れるんですか? そんなに仕事が楽しいんですか?」とお聞きしたことがあります。

すると、黒木さんはこんなふうにおっしゃいました。

「いや……、仕事が楽しいとか思ったことはほとんどないですね。きついですよ。でも、クライアントの期待に応えるのが仕事なので……。それでお金をもらっているわけですから、仕事はきっちりやらなければいけないと思っています。仕事が終わるとホッとします。強いていうなら、仕事を終えて飲むビールが唯一の楽しみかもしれないですね」

その後しばらくして、黒木さんとは連絡が取れなくなってしまいました。

周囲の方にお話を伺うと、その後、黒木さんはうつ病で休職され、別の部門に異動になったとのことでした。

黒木さんは、年次を重ねるとともに部下が増えたのですが、そのメンバーをうまくマネジメントしきれなかったのだそうです。「間違ってはいけない」という責任感から、メンバーに仕事を任せきれず、毎日のように深夜まで働き続けた末に、突然会社に来ることができなくなったとのことでした。恐れモードで自己犠牲的に働き続けた結果、ご自分を追い詰めてしまったのです。