集団指導体制ではない中国

台湾問題はさらに予測困難に

習近平の不信と恐怖は、外交にも影響を及ぼしている。米中対立は、経済摩擦とともに、価値観の対立だった。もともとはアメリカの民主主義と中国の強権主義(中国共産党至上主義)の対立であったが、トランプ大統領の登場によって、AIを中心とする技術覇権における対立に変化している。

習主席はデカップリングが進む現状から、先端半導体チップを含むすべての技術を国内で調達する「自前主義」を進めようとしているが、国内が必ずしも習一強体制でまとまっているわけではない。

そこで、国内の不安を外部の圧力に転嫁し、強硬な対米姿勢を取ることで「愛国」を演出して、それを自前主義に結びつけようとしている。

台湾問題についても、軍腐敗に苦慮する習主席の焦燥感がにじみ出ている。

福建閥の失脚は、台湾有事を担う東部戦区の信頼性を大きく揺るがした。習主席は軍の忠誠を確保するため、監視と粛清を強化しているが、もともと、北京に本部がある中部戦区以外は、北京政府に対して反発心があるという見方もある。

習主席が信頼して軍中枢に据えてきた福建閥が崩壊したことで、各軍の士気を低下させており、実情として「今は台湾併合どころではない」という状態だと考えられる。

ただし、集団指導体制でない今の中国の行動を予測するのはかなり難しくなっている。外交政策が指導者の心理に左右されるため、「今は台湾併合どころではない」という状態だからといって、「台湾有事がない」とは言い切れない。

想定外の突発的な衝突から、いつ台湾有事に発展するかはわからない。すべては習主席の決断しだいである。

習主席は在外中国人を利用するのか

すべての可能性からリスク分析が必要

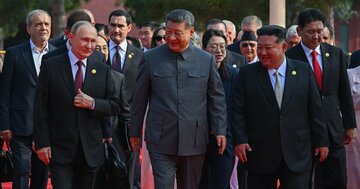

中国の「集団指導」は表向きはともかく、現実には崩壊している。今重要なのは一人の指導者の心理である。習主席が何を信じているか、誰を信用しているかを常にあぶり出す必要がある。

習近平の場合、信頼の中心にあった福建閥が軍腐敗によって失脚した。地方や同郷のつながりに依拠して政権基盤を固めるという、これまでの中国政治の常套(じょうとう)手段は、少なくとも今後の習主席のもとでは使われることはないと考えられる。

私たちは、習近平という一人の国家トップの心理から、今後の中国対策を展開するしかない。

国家の意思決定が一人に集中する個人独裁は、柔軟性に欠け、誤った判断が修正されにくくなる。経済政策や外交戦略においても、習主席の個人的な信念や不安が色濃く反映されれば、日本にとって大きなリスクとなる。

日本にとってもう1つ重要なのは、日本にも在日中国人コミュニティがあり、SNSを介したデジタル小中華圏が形成されつつあるという事実だ。いわば、日本国内にも中国の「飛び地」があり、その中心に中国共産党が監視・管理するSNSがあるということである。

中国には、国家情報法(2017年成立)、国防動員法(2010年成立)、反スパイ法改正(2023年成立)によって、海外に住む中国人・中国企業に対して「国家の活動への協力義務」を課している。このため、習主席が在外中国人を侵略目的に活用することは、少なくとも制度的には可能だ。

最大の問題は、習主席が在外中国人を利用しようとしているのか、あるいはそんなことはやる気がないのかは今のところ誰にもわからないことだ。とはいえ、わからないことは「ない」ことではない。すべての可能性からリスクを分析し、重要度の高いものについて順次対策を立てていくしかない。

(評論家、翻訳家、千代田区議会議員 白川 司)