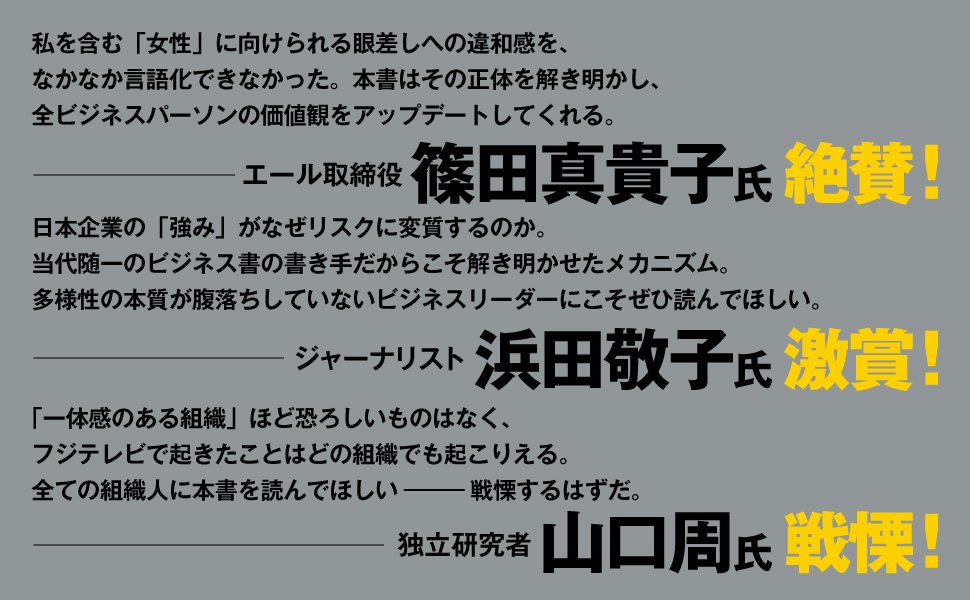

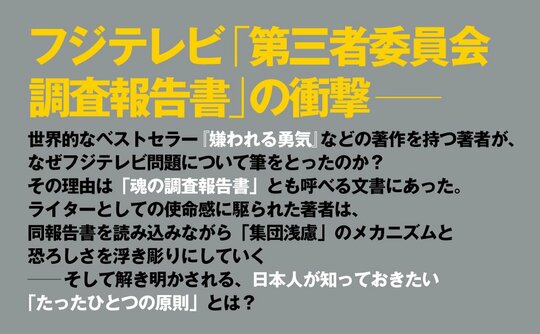

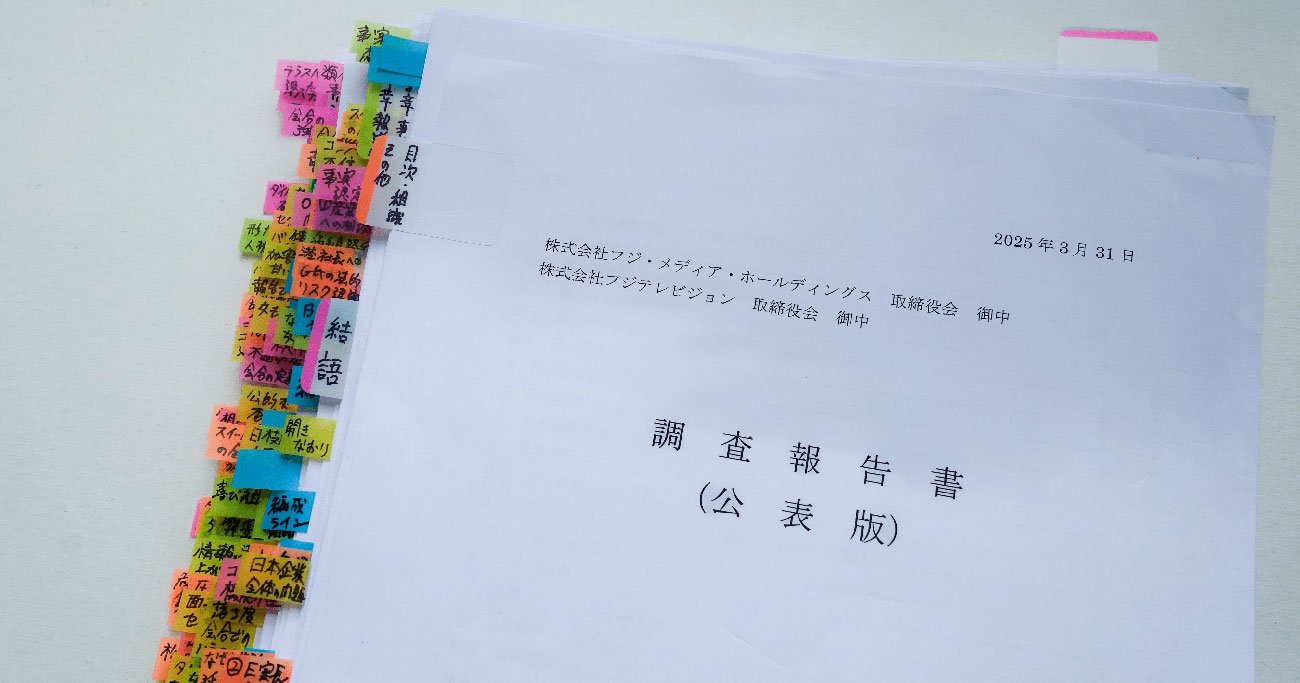

世界的なベストセラー『嫌われる勇気』の著者である古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』が発売されました。自著としては「最初で最後のビジネス書かもしれない」という同書のテーマは、2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」です。

最近は中学生向けの書籍でも注目を集めた古賀氏が、なぜ「ジャーナリズム」とも思えるようなテーマを選んだのか? またそれがなぜ「ビジネス書」と言えるのか? その理由の1つが、「第三者委員会調査報告書」の中にあった「集団浅慮」という言葉でした。

Photo by Fumitake Koga

Photo by Fumitake Koga

なぜ人は集団になると暴走してしまうのか

今回の調査報告書を読んで、フジテレビやその経営陣を批判することはたやすい。特に第三者委員会が再三にわたって指摘する経営陣の「人権意識の低さ」や、社内に蔓延するハラスメントのありようは、とても令和のプライム上場企業とは思えないものがある。SNSやワイドショーでも、この点はたびたび槍玉に挙げられた。

一方、そうやってフジテレビの前時代性を他人事のように、言わば安全地帯から批判するだけでは、なにも変わらない。どうすれば彼らの失敗を「わが身」と捉え、社会全体の変革につなげていくことができるのか。その答えが調査報告書のなかに記された「集団浅慮」の四文字だと、直感した。

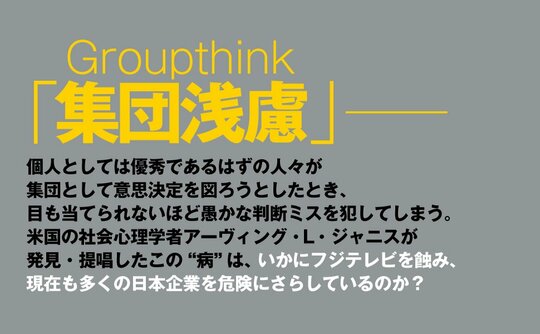

集団浅慮(Groupthink)とは、米国の社会心理学者アーヴィング・L・ジャニスが、1972年にその主著『Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes(集団浅慮の犠牲者たち―外交政策の意思決定と失敗に関する心理学的研究)』のなかで提唱した概念である。

人は、組織は、なぜ誤った決断を下すのか。

ジャニスは、ケネディ政権によるピッグス湾侵攻、トルーマン政権と朝鮮戦争、ジョンソン大統領によるベトナム戦争のエスカレーション(軍事的拡大)など、米国の歴代政権が犯した重大な失策をつぶさに分析していった。その結果導き出されたのが、集団による意思決定プロセスに潜む「集団浅慮」という罠だった。ここではひとまず「優秀であるはずの個人が『集団』になったときに発現する、あまりにも愚かな意思決定プロセス」とでも定義しておこう。

調査報告書を読めばわかる。フジテレビ経営陣は今回、典型的な集団浅慮に陥った。

組織を守るため、「オレたち」を守るため、そのちっぽけなプライドを守るため、集団浅慮は加速していった。見て見ぬふりを決め込み、被害に遭った女性の人権をないがしろにし、ステークホルダーへの説明責任を果たそうとせず、結果として330社以上ものスポンサー離れを招いた。

19世紀に記された集団心理研究の古典『群衆心理』(櫻井成夫訳/講談社)のなかでギュスターヴ・ル・ボンは、「群衆」のなかに呑み込まれた人間は「個人を抑制する責任観念が完全に消滅」し、「自分の意志をもって自分を導く力のなくなった一箇の自動人形」と化す、と指摘した。そして「群衆は知能の点では単独の人間よりも常に劣る」のだと。さらに同書では、「群衆」となった人々がいかにしてカリスマ的指導者に扇動されていくかも考察され、後のファシズムを予見した一冊とも、ファシストたちの教科書になった一冊とも言われる。

一方、「集団浅慮」はカリスマ的指導者を必要としない。

独裁者がいるわけでもないのに、まさしく「集団」の、ぼんやりとした、熱狂や興奮とは無縁の生ぬるい空気のなか発現するのが、集団浅慮だ。

今回、「集団浅慮」関連の文献を読み漁り、その内実やメカニズムを知るに至って僕は、これこそが日本社会の宿痾だと確信した。企業、学校、政界、スポーツ界、ほぼすべての集団・組織には「集団浅慮」の現実があり、少なくとも芽がある。

ならば、フジテレビの過ちを関係者への取材に基づくノンフィクションとして描くのではなく、「どんな組織にも起こりうる集団浅慮」との観点から振り返り、その構造や打開策を考えていくことはできないか。そうすればフジテレビ問題を対岸の火事としない、まったくあたらしい「ビジネス書」が誕生するのではないか。それこそがノンフィクション作家ではないビジネス書ライターの自分に課せられた仕事ではないか。そんな仮説のもと、本書は執筆された。

『集団浅慮』は、単なるフジテレビ批判の書ではない。日本の誰もが知るフジテレビという巨大メディア企業をモデルケースに、あらゆる組織に潜む「集団浅慮」の罠を考察する書である。つまり、あなたの組織に潜む「フジテレビ的ななにか」を、共に考えていきたいのだ。

※この記事は『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』の一部を抜粋・変更したものです。