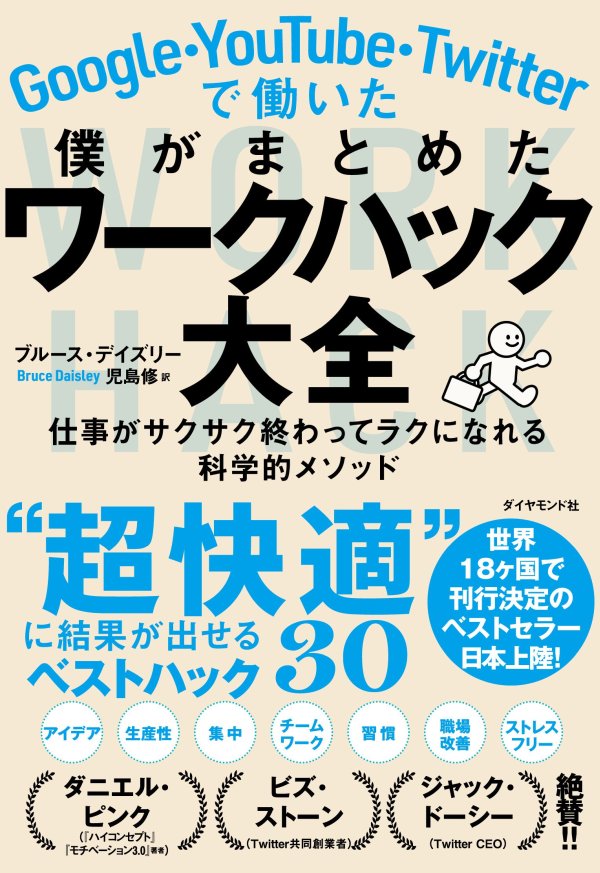

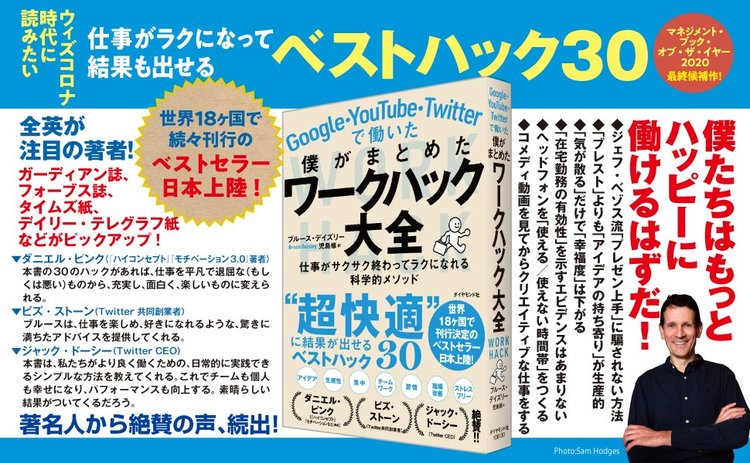

大人数での会議やプロジェクトほど、なぜか遅れがちになる…。そんな経験はないだろうか。『ワークハック大全』によれば、チームの人数を減らすだけで生産性が数倍にも跳ね上がるという。本記事では、世界18ヶ国で刊行された本書の科学的なメソッドから、チームを少人数にする効果と実践のヒントを紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「生産性が高い組織」の特徴とは?

エール大学のスタンリー・アイゼンスタットが学生の課題時間を調べたところ、最速の学生は最も遅い学生の10分の1の時間で終えていた。

その一方で、課題に費やした時間と点数の間には相関関係はなかった。

この結果に注目したソフトウェア開発者ジェフ・サザーランドは、企業のプロジェクトにも同じ差があるのではないかと考え、調査したところ、衝撃的な結果が出た。

最も優秀なチームが1週間でできることを、遅いチームは10週間かけてもできていなかった。(『ワークハック大全』より)

サザーランドは、遅いチームのパフォーマンスの悪さにショックを受け、「スクラム」と呼ばれる新しい開発手法を生み出した。

スクラムは少人数のチームで短期間(スプリント)ごとに目標を設定し、迅速に成果を出す仕組みだ。

実際、スクラムを導入したチームのなかには、「生産性が8倍、品質が2倍」も向上したところもあるという。

チームはなぜ小さいほど強いのか

サザーランドは理想的なチーム人数を「7人前後」とする。その理由は、人数が増えるほどコミュニケーションが爆発的に複雑になるからだ。

人数nに対し、会話の組み合わせは「n(n-1)/2」で増えていく。

我々の脳は一度に多くの人間に対処できないようにできている。だから人数が多いと、全員が何をしているのかがすぐにわからなくなる。(『ワークハック大全』より)

たとえば、5人で済む会議に15人が参加すれば、議論は脱線し、発言の順番を待つ時間が増える。しかも「保身的な意思決定」が増え、誰も責任を取らない空気が生まれるかもしれない。

呼ばなくてもいい人まで会議に参加しているのだとすれば、「会議に呼ぶ人数を減らす」だけで生産性が劇的に上がるだろう。

経営チームも「9人ルール」で動かす

少人数原則は、現場チームだけでなく経営層にも当てはまる。

世界的コーチのパトリック・レンシオーニは、幹部チームが10人を超えると、「真実を言いにくくなる空気が生まれる」と指摘する。人数が多いほど、率直な意見交換が難しくなるのだ。

経営幹部は8人から9人までに抑えておくほうが合理的だとレンシオーニは主張する。「その人数を超えると、誰もが質問するより自分の意見を主張するようになる」。(『ワークハック大全』より)

小さなチームほど信頼関係が密になり、素早い意思決定と実行が可能になる。

小さなチームが未来を変える

AI化やリモートワークが進む現代においても、「少人数で動く強いチーム」の原理は変わらない。

むしろオンライン環境では、少人数のチーム作りがより重要になっている。

ぜひ次に会議を開くとき、メンバーを一度見直してみてほしい。

プロジェクトに関わるすべての人を呼ぶのではなく、「本当に必要な人だけ」に絞る。それだけで、チームのスピードと集中力が大きく変わるはずだ。