「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか?

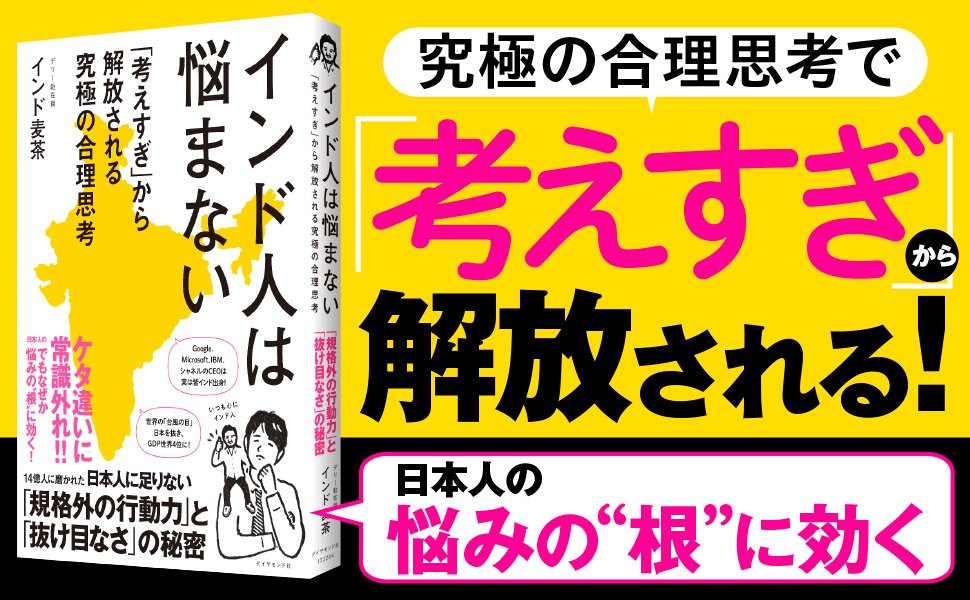

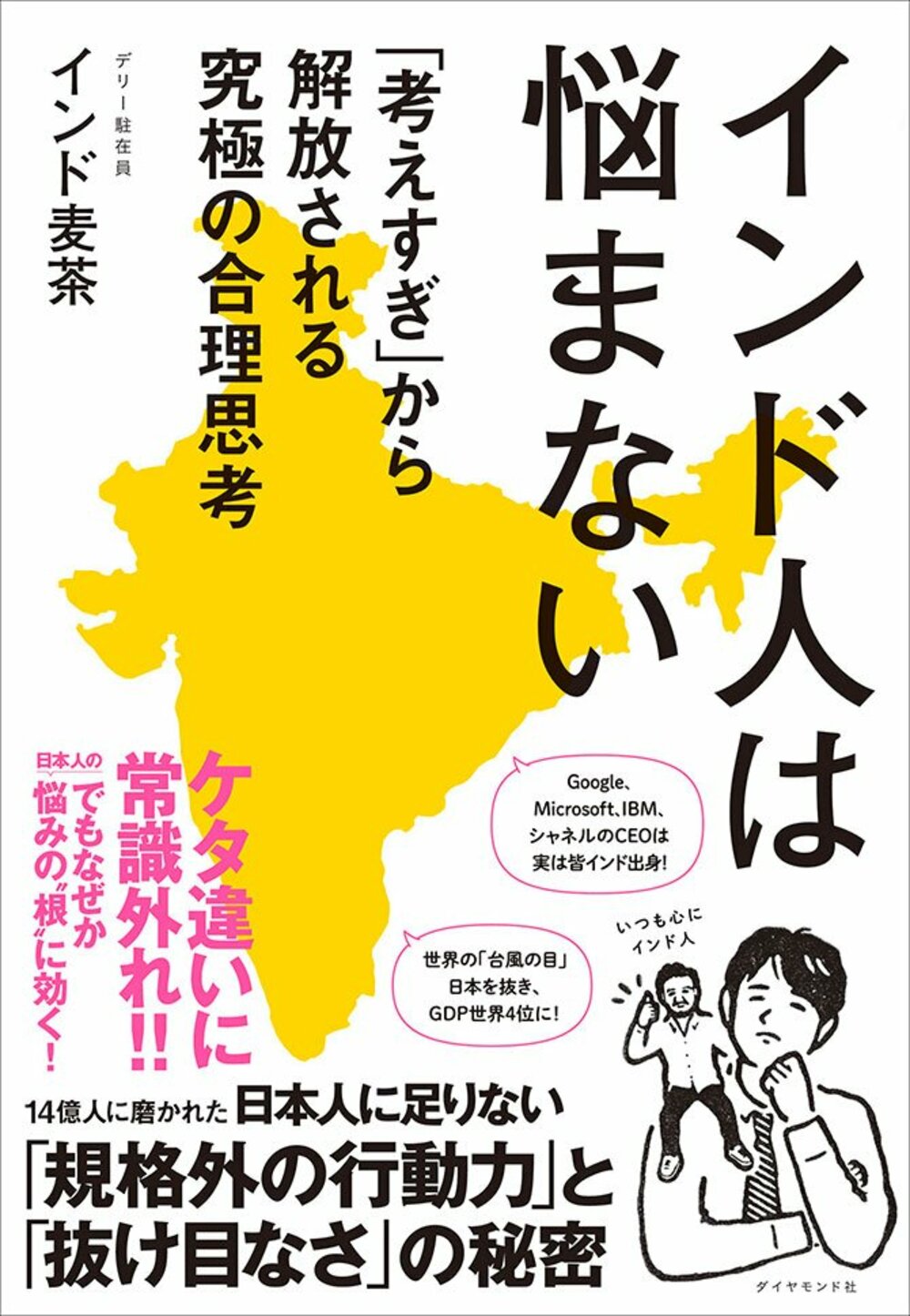

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

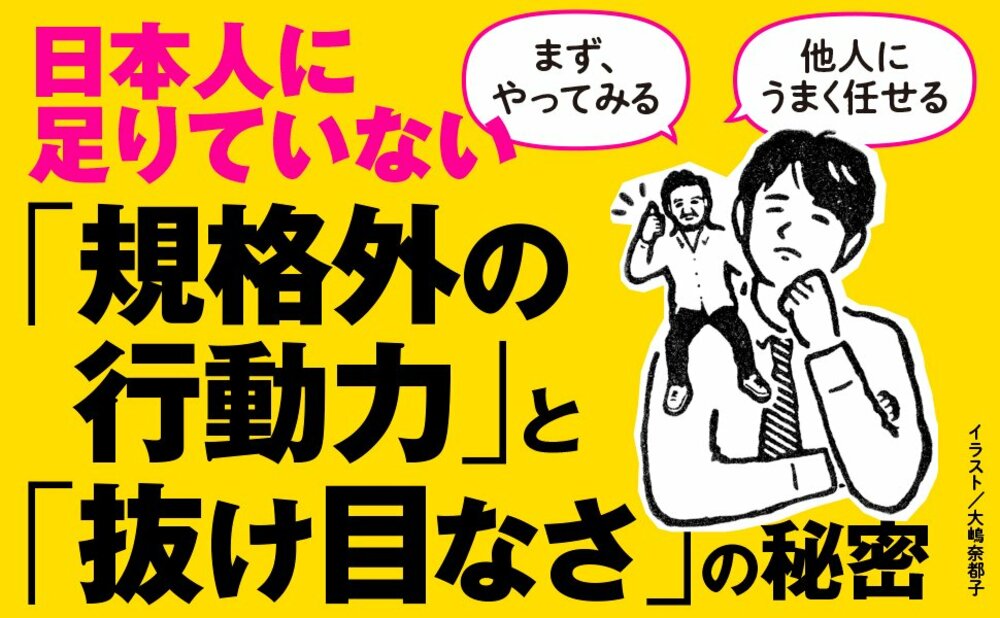

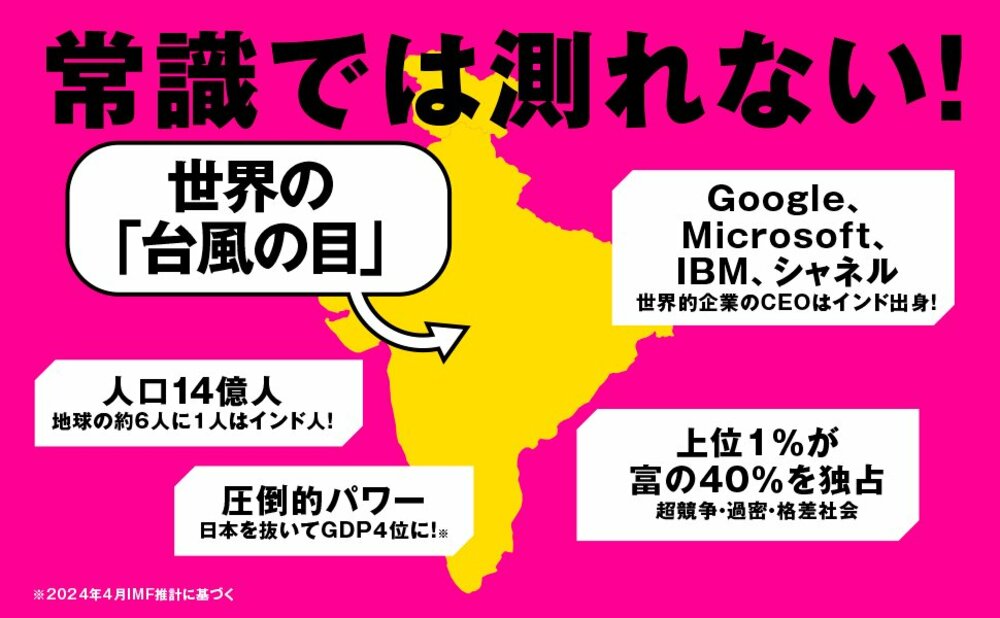

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1%が富の40%以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・榛村光哲)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「インド的下請け文化」の正体

最近の日本では、「管理職は罰ゲーム」、「管理職になりたくない若者」が話題になっているらしい。その理由を聞くと、「管理職は割に合わない」とか、「管理職のような苦労や残業はやりたくない」と答えるという。

そんなことをインド民に話したら、間違いなく不思議そうな顔をするだろう。人を使って自分の仕事をやらせるほうが絶対的に楽だし、なぜそれができる立場になれるのを嫌がるのか、と言ってくるはずだ。

「人を使う」に不慣れな日本人

これはインド社会に、本書でも登場する「インド的下請け文化」が広く浸透していて、インド民が息を吸うように人を使い人に使われているからに他ならない。

日本人は、人を使うことに慣れていない。個人として慣れていないだけでなく、社会として慣れていない。上司が大変な仕事を部下に任せて先に帰ったら、部下であるあなたは、なぜあの人は大変な仕事を自分に押し付けて帰っているのだ、と苛立つかもしれない。

「地位の高い人間が楽をするのは当然」

しかし、インド民にしてみると、あなたはこのように映る。

「あなたは、所詮は使われる立場に過ぎない。あなたは命令を受けて働く立場で、上司は命令をする権限もあるし、何なら義務もある」

「当然のように地位が高い人間が楽をして、地位が低い人間は彼らに使われるから苦労する。楽をしたければ出世して人を使う立場になればいいじゃないか。」

インド民の思考法からすれば、「管理職になりたくない人」は、こんな感じに捉えられてしまう。

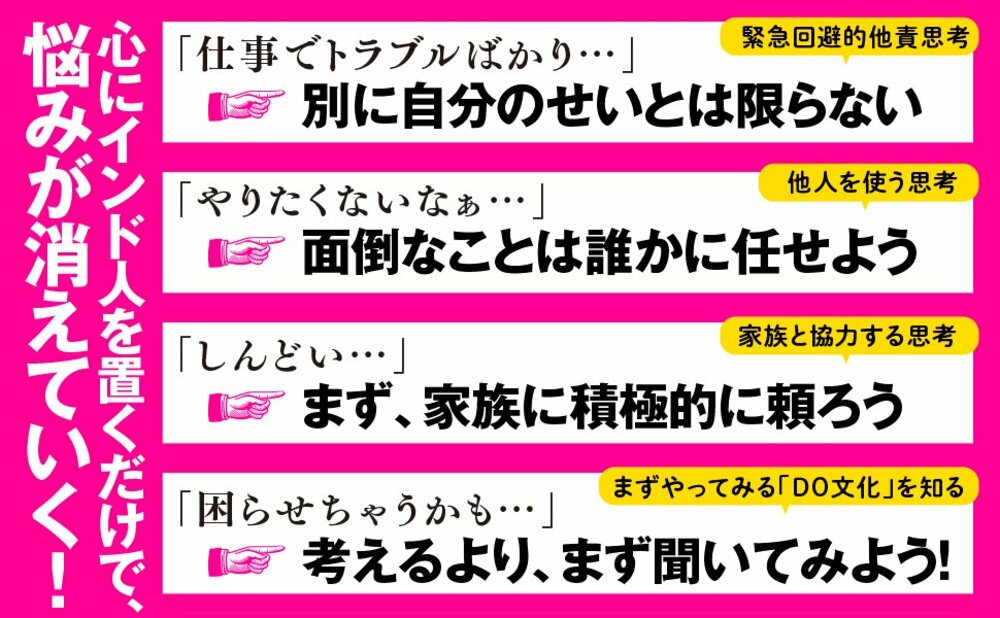

本書の目的は、「考えすぎ」によって思い通りに人生を生きられない現代日本人の悩みへの特効薬として、インド民の暮らしと思想を見つめ、「ひたすら自分のために人生を生きる“幸せな合理思考”」の習慣(以後『習慣』)を読者の皆さんに身につけてもらうことである。

「自分のため」を追求することが異常に苦手な現代の日本人にとって、インド民の驚くべき思考習慣を知ることは一種のショック療法的に作用するだろう。

(本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)