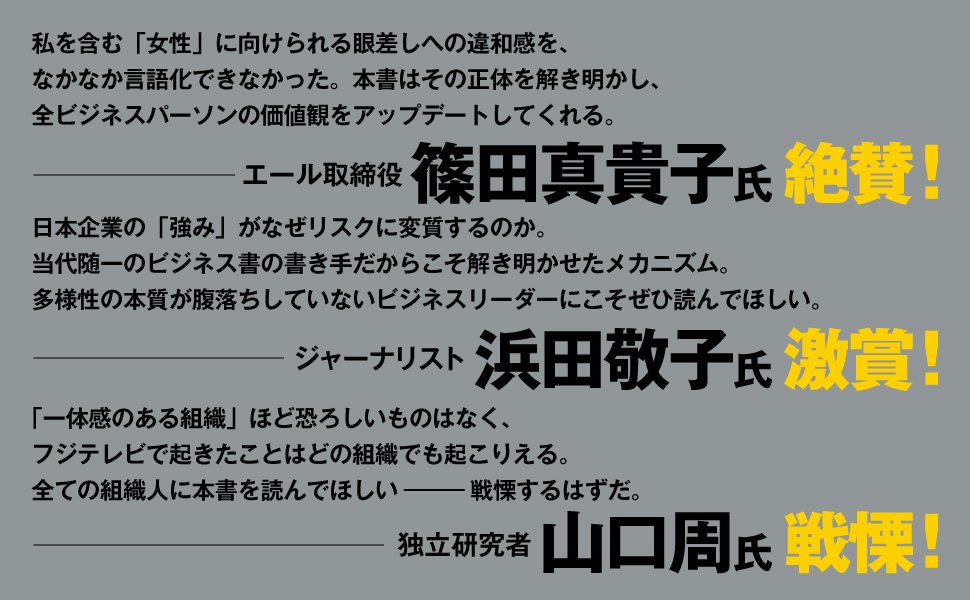

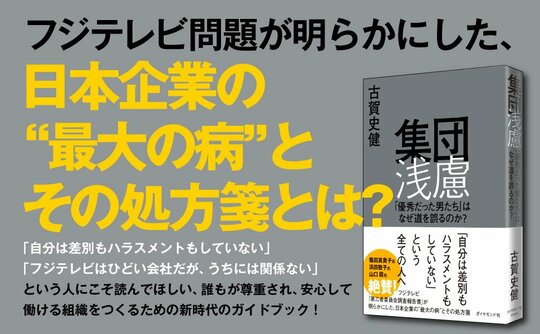

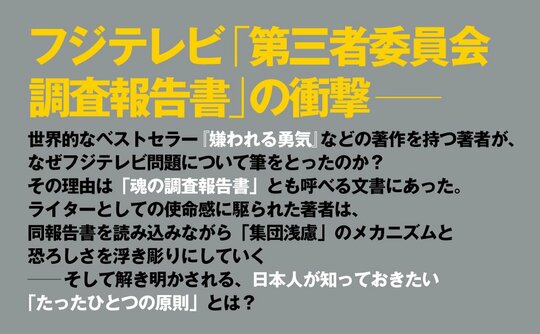

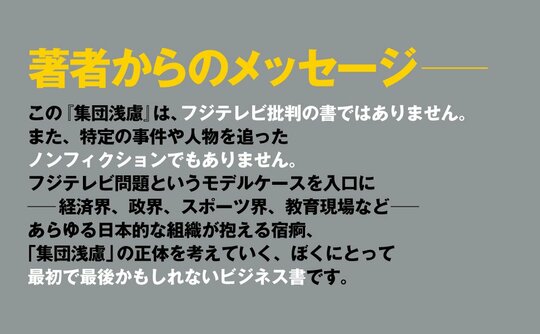

2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」をきっかけに執筆された古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』が発売直後から大きな反響を呼んでいます。

「集団浅慮」は、米国の社会心理学者アーヴィング・L・ジャニスが提唱した概念です。ジャニスは集団浅慮に陥った組織がどのような状態になるのかを、8つの症状をあげて解説しました。この記事では、後半4つの症状を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

集団浅慮と「全会一致への圧力」

続いて、第三カテゴリーの「全会一致への圧力」に関しては、同調圧力の流れから軽く述べたとおりだ。ここではその詳細を見ていくことにしよう。

⑤批判の自己検閲

凝集性の高い組織に所属するメンバーは、組織に依存する傾向が高まっていく。

会社のことが好きで、会社が長く存続することを信じていて、よもや自分が「排除」されるようなことがあってはならない。それは単なる失職ではなく、自らのアイデンティティに直結する問題でもあるのだ。

そのため、たとえ組織の方針に疑問が生じたとしても、彼らは「自発的な検閲」によって自身を納得させる。

会議の席で、参加者の議論がおかしな方向に進んでいたとしよう。どう考えても失敗する新規事業のプランが意気揚々と語られていたり、会社のブランドイメージをおおきく毀損しそうな広告戦略が話し合われていたとしよう。

もちろん、異を唱えるべき場面だ。しかし、ここで「逸脱者」として声を上げた場合、周囲から白い目で見られ、場の空気を乱し、場合によっては「排除」されてしまう。そのため沈黙を貫き、賛同したフリをする。―多くの人が身に覚えのあるシチュエーションではないだろうか。これは同調圧力というよりも「批判の自己検閲」である。

もっとも、葛藤はあるだろう。いくら保身のためとはいえ、自分が言いたいことを言えないのは苦しいものだ。大好きな会社が間違った方向に進んでいくことも避けたいだろう。

では、どうやって折り合いを付けるのか。

ジャニスはここで働く心理を、「相互不可侵条約」だと語る。

凝集性の高い組織で働くメンバーは、暗黙のうちに「相互不可侵条約」を結ぶ。他人の意見に口を挟むことは―場の空気を乱すという以前に―条約違反なのだ。相手がなにをしていようと、そこでは相互不可侵が求められるのだ。

この前提に立つと、沈黙を守ることは保身でもなんでもなくなる。自分はみんなの(愚かな)決定に賛同したわけではなく、ただ相互不可侵の原則に従っただけなのだ。そして「相互不可侵条約」がある限り、自分も誰かに咎められたり、それによって心理的ダメージを受けることもなくなる、というわけである。

⑥全会一致の幻想

会議の最終盤、出席者を見回しながら議長が「ほかにご意見のある方は?」と訊ねる。出席者たちは互いの顔を見合わせつつも、誰も口を開こうとしない。やや気まずい沈黙が流れた後、議長が「ありがとうございます。それでは本件、全会一致で承認といたします」と締めくくる。―会社の会議からマンション管理組合の理事会まで、さまざまな場で見られる光景だ。

会議における沈黙は「同意の証」と見なされる。そして「沈黙という同意」があるからこそ、全会一致は成立する。もしもここで無記名投票などやっていたら、なかなか全会一致には至らないだろう。

どうして人は、会議の場で沈黙を守り、結果として同意するのか。「相互不可侵条約」だけが、その理由なのか。

ここでおもしろい集団心理を紹介したい。元ハーバード教育大学院教授の心理学者、トッド・ローズが提唱した「集合的幻想(Collective Illusions)」である。

たとえば会議で、新規事業への(かなり無謀な)投資計画が話し合われていたとしよう。この計画について、出席者の6割は内心反対している。しかし、誰も反対の声を上げようとしない。いったいなぜか。

その6割が、揃いも揃って「自分は反対だけど、他のみんなは賛成しているんだろう」と思い込んでいるからだ。ローズはこれを「集合的幻想」と呼んだ。

これはぜひ、ご自身で試してほしい。著書『なぜ皆が同じ間違いをおかすのか「集団の思い込み」を打ち砕く技術』(門脇弘典訳/NHK出版)のなかでローズが挙げるのは、次のような質問だ。あなたはAとB、どちらの生き方に賛同するだろうか。

A 自分の興味と才能に沿って行動し、好きなことを最大限追求する

B お金持ちになり、輝かしいキャリアを築いて、名声を得る

ここで「自分はAを選ぶけれど、多くの人はBを選ぶだろう」と考えたとしたら、あなたは「集合的幻想」に陥っている。

というのも、ローズが共同代表を務めるシンクタンク「ポピュレース」が2019年に米国民5200名以上を対象におこなった調査によると、「自分はAを選ぶ」と答えた人が全体の97%を占めた一方、そのうち92%の人が「けれど、多くの人はBを選ぶだろう」と答えたというのだ。

誰しも身に覚えのある話ではないだろうか。

内心では「おかしい」「それは違う」と思いながらも、「けれど、みんな賛成しているのだろう」と思い込んで、沈黙を守る。そして議論らしい議論もないまま、ぼんやりとした全会一致のなか、物事が進んでいく。まさしく全会一致は「幻想」なのである。

⑦逸脱者への圧力

では、会議の席であなたが「自分は反対だけど、他のみんなは賛成しているんだろう」と考え、沈黙を守っているとしよう。そしてそこに、勇気ある逸脱者が現れたとしよう。堂々と手を挙げ、「私は反対です。なぜなら」とその理由を語りはじめたとしよう。さあ、これで拍手喝采、場の空気は一変するだろうか。

―残念ながら、ならない。むしろ気まずく、重たく、一刻も早く終わってほしいものになる。逸脱者を擁護する意見は、ほとんど出ないだろう。

というのも、集団凝集性の高い会議で期待されているのは「首尾よく会議を終わらせること」であって、「正しさを議論し合うこと」ではないからだ。彼らが守りたいのは「クラブのような雰囲気」であって、組織としての正しさではない。「余計なことを言うな」が、メンバーの内心である。

結果、逸脱者は逸脱者として扱われ、その声が聞き入れられることはないだろう。

凝集性の高い集団のなかに、いかにして「異なる声」を呼び込んでいくか。これは『集団浅慮』第3章でも詳しく論じる、重要なテーマだ。

⑧「心のガードマン」の出現

心のガードマンとはなにか。

ジャニスは「マインドガード(Mindguards)」という造語で説明しているのだが、ここではわかりやすく「心のガードマン」の訳語を使おう。

これは組織を守るため、組織にとって都合の悪い情報をシャットアウトする「門番」のような人間であり、多くの場合は自発的に現れる。

たとえば、アナウンス室のE室長は典型的な「心のガードマン」である。

H人事局長に本事案を報告した際、彼は「中居氏はどう認識しているのか?」と問い詰められていた。これは人権問題であり、社員に対する安全配慮義務が問われる問題であり、会社として中居氏へのヒアリングが必要だ、との認識を突きつけられたわけだ。

しかしE室長は、大多専務への報告でも、港社長への報告でも、H人事局長の認識について触れなかったし、中居氏へのヒアリングを提案することもしなかった。それどころか、H人事局長に報告した事実さえ、黙っていた。―これ以上問題を「大ごと」にしないため、組織と自分を守るため、その場の空気に流されて、「心のガードマン」となったのである。

結果として組織は、偏った情報に基づき、誤った道を進むこととなる。