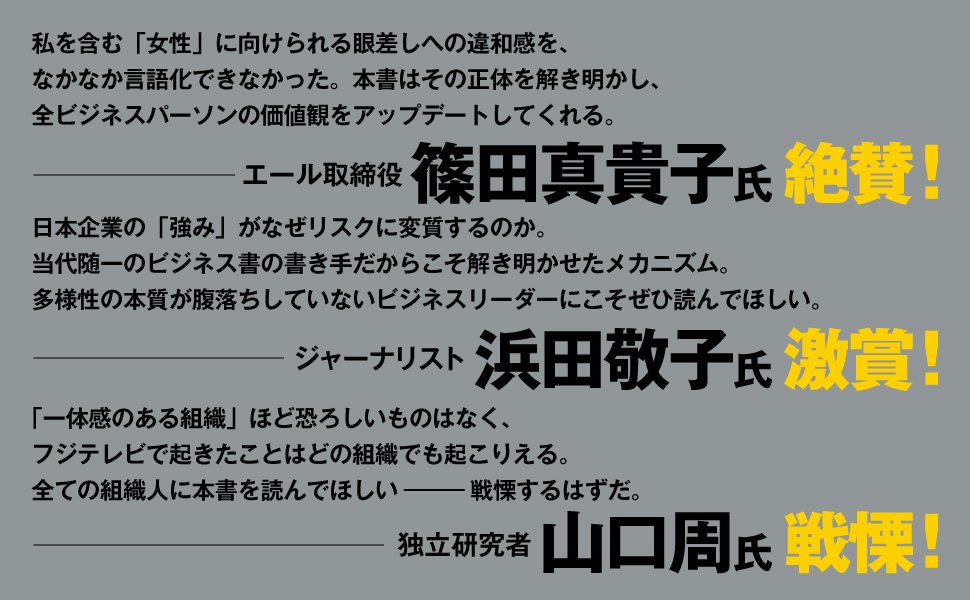

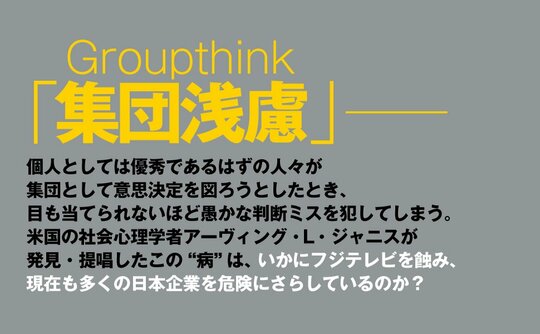

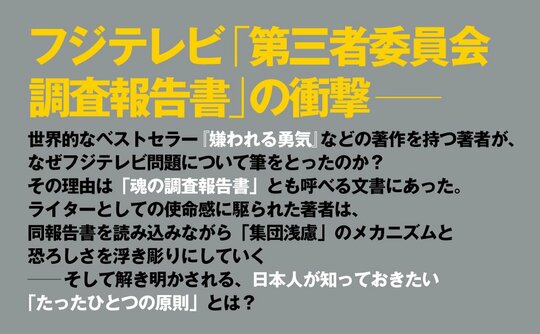

世界的なベストセラー『嫌われる勇気』の著者である古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』が発売されました。自著としては「最初で最後のビジネス書かもしれない」という同書のテーマは、2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」です。

古賀氏は同書の「はじめに」で、フジテレビ問題を考えるためにフジテレビの歴史を振り返り、自らの中にもある「フジテレビ性」とともに、考察を進めていくことを明かします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

フジテレビの歴史と黄金時代

さて、ここで本論に入る前に、フジテレビの歴史を振り返っておこう。

フジテレビの成り立ちを知り、そこで培われてきた企業風土を知り、彼らが謳歌してきた黄金の1980年代を知ることは、今回の調査報告書を読む上での基礎となるはずだ。

フジテレビはもともと、「民放第4のテレビ局」として出発した後発ランナーである。

日本初の民放テレビ局、日本テレビ(1953年開局)。「ラジオ東京」を前身とし、東京初のテレビ・ラジオ兼営局としてスタートしたTBS(1955年開局)。教育専門局として、他とは一線を画すかたちで開局した日本教育テレビ(1957年開局、後のテレビ朝日)。そしてニッポン放送と文化放送を設立母体として1959年に産声を上げた、フジテレビ。

そのころ日本テレビは、プロ野球やプロレスなどのスポーツ中継に圧倒的な強みを持っていた。そして開局以来『東芝日曜劇場』を筆頭とするドラマ制作に力を入れてきたTBSは、「ドラマのTBS」として盤石な地位を固めつつあった。当然ながらフジテレビとしては、他局とは異なる何らかの独自路線を打ち出さなければならない。

そこで掲げられたキャッチフレーズが、「母と子のフジテレビ」だった。テレビっ子たちの心を掴み、その母親層の心を掴んでいこうとしたのである。

実際、フジテレビには優れた子ども向け番組が少なくない。日本初のアニメーション番組『鉄腕アトム』もそうだし、ギネス認定の長寿番組『サザエさん』もそう。『ママとあそぼう!ピンポンパン』や『ひらけ!ポンキッキ』、その後続となる『ポンキッキーズ』など、世代ごとに思い出深い番組があるはずだ。名作と名高い『ムーミン』『アルプスの少女ハイジ』『フランダースの犬』『母をたずねて三千里』『赤毛のアン』『トム・ソーヤーの冒険』などの「世界名作劇場」シリーズは、いずれもフジテレビだ。

しかし、1960年代のフジテレビは、一貫して日本テレビやTBSの後塵を拝していた。しかも1964年の東京オリンピックを契機にカラーテレビの普及が進み、民放各局はカラー放送に向けて莫大な設備投資を迫られていた。

そこで1970年、フジテレビは思い切った組織変革に着手する。

それは、子会社として4つの制作プロダクションを設立し、報道と生放送番組を除くすべての制作部門をそこに移管する、という大胆なものだった。制作部門を切り離し、全社員の3分の1にあたる約150名の社員を出向させることで、経営の合理化を図ろうとしたのだ。

ところが、この改革は大失敗に終わる。

突如として出向を命じられた社員のモチベーションは上がらないし、フジテレビ本体に残ることが許された編成局員とのあいだに「発注者」「受注者」の溝もできた。嫉妬、コンプレックス、あるいは上下意識。同じフジテレビ社員だったころにはなかった反目が生まれてしまった。また、プロダクションごとの独立採算となったため、目先の赤字を恐れてリスクのある企画が出されなくなり、他局の人気番組を模した二番煎じの番組ばかりがつくられるようになる。フジテレビ社史のなかで、1970年代が「暗黒の時代」とされる所以だ。

これを受けて1980年、フジテレビは再度の大改革に乗り出す。

最大の目玉は、プロダクション制度を廃止し、出向していた社員たちを本社に呼び戻す制作部門の一元化だ。しかもここでは各プロダクションのプロパー社員までがフジテレビ社員として迎え入れられた。出自の異なる個性豊かな若手たちが、フジテレビ社員として自由に活躍できる場を整えたのだ。

さらに翌1981年、当時42歳の若さで編成局長に抜擢された日枝久氏が、フジテレビ黄金期を象徴するキャッチフレーズを掲げる。

今回のフジテレビ問題でもたびたび話題になった「楽しくなければテレビじゃない」である。

本来このキャッチフレーズは、対外的に打ち出されたものではなかったという。これは暗黒の70年代を経て消極的になった社員を鼓舞するように「楽しい番組づくりをしよう」「他局を真似た番組はやめよう」と掲げられたキャッチフレーズだ。つまり「楽しい番組」をつくるという以前に、「楽しく」番組をつくっていこう、と呼びかけるものだった。

そしてここからフジテレビは型破りなバラエティに活路を見出し、独走態勢に入る。

明るくて、楽しくて、軽薄で、ギョーカイ的。

1980年代から1990年代前半にかけて、フジテレビは日本の軽薄な大衆文化を象徴するメディアだった。

これはまったく悪口ではない。軽薄は、フジテレビ自らが「軽チャー路線」(1984年春のキャッチフレーズ「軽チャーっぽい。春の8チャンネル」より)として標榜したものだ。

たとえば『笑っていいとも!』の前身番組である『笑ってる場合ですよ!』(1980年)。当然ながらこれは「笑ってる場合じゃないだろ!」と叱りつける旧世代を嘲笑するものとして付けられたタイトルである。

また、『オールナイトフジ』(1983年)や『夕やけニャンニャン』(1985年)など、タレント未満の若い女性たちをフィーチャーした、まさに軽薄を地で行く生放送番組。完成品としての「つくられたアイドル」に飽き足らない若者たちは、ここに登場する素人同然の女性たちに夢中になった。

あるいは「CX」という略称も然りだ。

これは本来「JOCX-TV」というフジテレビのコールサイン(識別信号)の略称であり、「CX」は広告業界・テレビ業界での符丁的な言葉、つまり業界用語だった。しかし80年代の広告ブームに合わせてフジテレビは、自社を「CX」と呼ぶブランディング戦略に乗り出す。その都会的で「ギョーカイ的」な響きは、若者たちの心を鷲掴みにした。

こうしてフジテレビは栄華を極める。

1988年夏のキャッチフレーズ「誠に勝手ながら8月8日はフジテレビの日とさせていただきます」などは、その象徴である。いかにも内輪ノリの、ほとんど藤原道長に等しい慢心ぶりを示す宣言文だが、当時はこれが「おもしろい!」とされ、「フジテレビらしい!」ともてはやされていた。なんといっても1982年に獲得した「視聴率三冠王」の座を、1993年まで12年連続で守り通したのである。

フジテレビ世代に潜む「内なるフジテレビ性」

さて、かく言う僕自身、当時のフジテレビ文化にどっぷりと浸かった世代のひとりである。

漫才ブームの先駆けとなった『THE MANZAI』(1980年)。その漫才師たちをシャッフルして、ライブ感あふれるコントやパロディに挑戦させた『オレたちひょうきん族』(1981年)。あるいは、体育会系の内輪ノリで暴走する『とんねるずのみなさんのおかげです』(1988年)。

率直に言って、いずれの番組も大好きだった。時代の追い風を受けた芸人たちによる、既存の秩序を破壊する笑いに喝采を送っていた。それはほとんど、ロックコンサートや流血をともなう格闘技を観るような快感だった。

近年しばしば言及されるように、これらの番組内に数えきれないほどのハラスメントがあふれていたのは事実だ。いじめも、差別も、暴力も、パワハラも、セクハラも、すべてが「楽しくなければテレビじゃない」の合言葉のもと、「笑い」の包装紙に包まれて提供されていた。

しかし、これを現在の倫理規範に立って糾弾するつもりはまったくない。それは事後法で過去を裁く遡及処罰と同様、アンフェアな行為だ。

ただ、今回の調査報告書を読んで思うのだ。

当時のフジテレビを知る中高年層はもちろんとして、いまの若い世代のなかにもどこか、「内なるフジテレビ性」が残存していないだろうか。

たとえば、お笑い芸人たちに見られるホモソーシャル的な仲間意識。「いじめ」と「いじり」の曖昧な境界線。露骨な下ネタ、セクハラ、パワハラ発言を軽い冗談として笑い飛ばす高圧的空気。暴力的で、恫喝的な言葉遣い。なんらかの「業界人」を自任し、業界を知らない「素人」を蔑む心性。―これらはすべて、現在のインフルエンサーやSNS空間にも見られる態度であり、多くの人々がその「フジテレビ的なノリ」に喝采を送り、加担し、溜飲を下げている。

僕自身のなかにも間違いなく、「おおらかだったあの時代」への郷愁が残っている。コンプライアンスに厳しく、ポリティカル・コレクトネス最優先な昨今の言論空間を息苦しく思い、あのころの自由を求める自分が残っている。時代は明らかに変わったはずなのに、肝心の「人」が、あるいは「心」が、まだ追いついていない。

今回の調査報告書には、フジテレビ社内に残存するさまざまな「フジテレビ的なノリ」が報告されている。そしてなにより、本事案で批判の的となった港浩一社長や大多亮専務は、80年代から90年代にかけて「フジテレビ的なノリ」をつくってきた張本人でもあった。彼らはその価値観をアップデートできないまま、令和の組織を率いていた。いったいなぜ、彼らは自分を変え、組織を変えることができなかったのか。彼らの陥った「集団浅慮」をつぶさに追っていくと、きっとわが身のフジテレビ性を振り返る瞬間が訪れるはずだ。

それでは『集団浅慮』の構成を紹介しよう。

序章と第1章では、フジテレビ第三者委員会の調査報告書をもとに、同社の女性アナウンサーが性暴力被害を申告してから退社を決意するまでのおよそ1年間を追っていく。

続く第2章では、フジテレビ問題を例に「集団浅慮」のメカニズムを掘り下げ、日本社会全体に潜む集団浅慮の罠を考察する。本書の中核を成す部分だ。

ここから第3章では、集団浅慮の処方箋としての「多様性」について考える。多様性とは決して、道徳的・倫理的・ポリコレ的な文脈で語られるべき綺麗事ではない。そうではなく「同質性の高さ」と「多様性の欠如」こそが集団浅慮を招くことを、ここで明らかにする。

そして最終章では、この調査報告書の裏テーマともいえる「ビジネスと人権」について考えを深めていく。人権とはなにか。なぜビジネスの現場で、「人権」の二文字が語られるようになったのか。人権尊重と集団浅慮のあいだにはどのような関係があるのか。他者の人権を侵害しないためには、どのような知識と心構えが必要なのか。

いまは無関係に思えるこれら一連の章テーマも、最後まで読んでいただければすべて一本の糸でつながっていることがわかってもらえるはずだ。

なお、本書におけるフジテレビ役職員の肩書き、部署名等はすべて本事案の発生した2023年当時のものである。そして役員を除く職員の個人名はすべて、第三者委員会の調査報告書に沿ったイニシャル表記としている。

ただ唯一、調査報告書のなかで「F氏」とされていた当時のアナウンス室部長については、その後放送された同社の検証番組『検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~』でも実名が明らかにされていたことから、「佐々木恭子アナウンサー」と実名表記にすることとした。彼女は「週刊文春」の報道によって多くの誹謗中傷にさらされており、公正な実名表記による名誉回復が必要だと判断したためだ。

また、読みやすさを優先して、ヒアリング時の発言については、意を損なわないかたちで一部表現を改めていることも付記しておく。

この調査報告書に込められた切なる思いが、ひとりでも多くのビジネスパーソンに届くことを願っている。