部下や後輩の声に救われる

ある東証一部上場の食品メーカーの常務Fさんは、新卒入社ではなく10年ほど前に40代半ばでその会社に入った。大手証券会社に約20年間勤めた後、仕事の関係で知り合った現在の会社の社長に引っ張られたわけだ。

地方に本社と工場のある地味で泥臭い会社なので、なかなか外部からの人材はなじみにくい。ところが、Fさんは学生時代ラグビー部で培われた体育会的なノリと義理人情の親分肌で、一年を経ずしてすっかり社内の人心を掌握。役員就任後、間もなく常務にもなり、文字どおりの社長の懐刀になった。

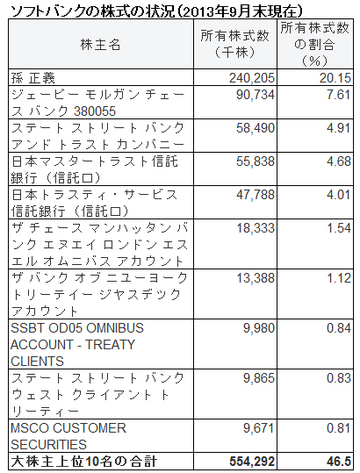

ところが、社内の人望の厚さが社長の目に触るようになった。この社長はオーナー系で、上場時にほとんどの株式を手放しているので、明確に人事権を握っているわけではない。オーナー社長とサラリーマン社長の中間くらいの存在だ。自分の地位もまったくの安泰というわけではない。となれば、あまり立派過ぎる部下も困るという気持ちはわからないではない。

昨春、海外企業の買収を巡って、この二人の意見が対立した。海外ビジネスを拡大させ、「グローバル企業」という姿に変身させたい社長と、十分な調査もなく、受け入れ体制もできていない状態で莫大なお金を注ぎ込むことに反対の常務。両者の間で、激しい議論が続いた。

折しも定時株主総会が近づくなか、社長にとっては買収の是非よりも常務の存在自体がうっとうしくなってきた。「取締役としての再任を認めたくない」との思いを強める一方、社内世論も気になるところだ。そこで社長は、他の役員のみならず一般社員からも、Fさんの悪い風評を探し始めた。ところがこれがいっこうに出てこない。「思いやりのある立派な人物」「会社のことをいつも真剣に考えている」「下の人の面倒見がいい」など、褒め言葉ばかりなのだ。

これには社長も困り果てた。どんなに権力があっても「大義」のない人事はみずからを滅ぼすからだ。

「ウチが100年近くやってこられたのは、考えてみれば、会社に尽くしてくれる社員の意見や気持ちを大切にしてきたからだったのだろう」

社長も改めてこの点に思い至る。結局、Fさんは取締役として再任され、買収案件は一旦白紙に戻された。

日本企業の人事部で長く仕事をしてきた経験でいえば、会社の中間管理職の仕事ぶりや人物を評価するのに際して、最も的確で冷静に見ているのは上司ではなく部下や後輩だ。なぜなら、誰しも自分の下の人に対しては、意識しないうちにすべてをさらけ出しているからだ。上に対しては身構えてしまうが、下に対しては無防備である。したがって、人事的に言えば360度評価の下の180度(または90度くらい)は大変参考になる。

Fさんが常務を務める食品会社のケースは、この下の部分の意見が世論となって結果的に顕在化し、会社(社長)の行動に大きな影響を及ぼしたということなのだろう。そして、さらに重要なのは、この会社が長年の歴史のなかで「下の人の意見や社内世論に耳を傾ける」という社風を持っていたことだ。オーナー系で代々一族から社長が出るとなれば「当たり外れ」はつきものだ。その「外れ」に対応すべく、社内に「耳を傾ける」ことで乗り越えてきた歴史が、経験則としてこのような社風をもたらしたに違いない。買収を白紙に戻した相手先は、その後、米系の投資ファンドが買収したようだ。いい買い物だったのか、高い買い物になるのか、数年先が見ものだ。

◆ダイヤモンド社書籍編集部からのお知らせ◆

『日本の人事は社風で決まる』 好評発売中!

日本の会社員なら誰でも口にしたことがあるものの、明確な定義がない「社風」という言葉。実は組織の人事制度を貫くDNAや暗黙知とも言える重要なものだ。本書ではその正体から対処法までを解説する。組織で働く人なら誰でも「あるある!」とうなずく人事にまつわるエピソードも満載で、軽いエッセイとしても楽しめる。

ご購入はこちら! [Amazon.co.jp] [紀伊國屋書店BookWeb] [楽天ブックス]