今年2月。東京都小平市が開いた市民講座は熱気に包まれていた。予定していた定員の2倍以上の応募があり、小平市は急遽、会場を変更して対応したほどだ。

講座名はずばり「消費税8%目前 今こそ家計を見直すチャンス!」。「消費増税時代のやりくり術」「年金、保険、公的制度あれこれ」「人生の三大資金と生命保険」といった5つのテーマごとにファイナンシャルプランナーを招き、講演してもらうという内容だ。

夜間講座にもかかわらず、毎回、定員オーバーの盛況ぶり。参加者は、主婦やサラリーマンなどで、熱心にメモをとったり、質問したりしていたという。

今、こうした講座が全国各地で開かれている。それもそのはず。2014年は〝大負担時代〟の幕開けともいえる年だからだ。

何といっても、インパクトが大きいのは、4月1日から始まる消費増税。内閣府によると、消費税率を5%から8%へ引き上げると、14年度の家計は年6.3兆円の負担増となる。

6月からは東日本大震災の復興予算を賄う住民税増税がスタートする他、年金支給額が年8000億円減る一方で、年金保険料などの負担は年5000億円増える。また、70~74歳の高齢者の医療費窓口負担が段階的に1~2割上がるし、高校授業料無償化にも所得制限が課される。

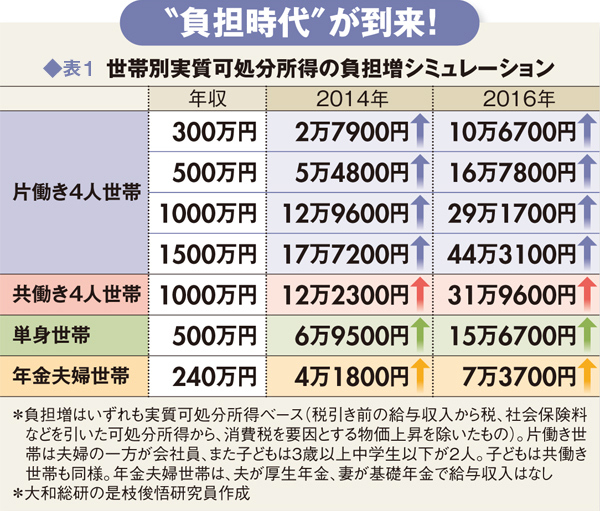

年収1400万円の片働き4人家族で

14年は13万円の負担増に!

では、実際の家計負担はどの程度なのか。大和総研の試算を基に、税引前収入から税金や社会保険料などを差し引いた今後の「実質可処分所得」を13年と比較、負担増をまとめてみた。下の表1をご覧いただきたい。