『週刊ダイヤモンド』3月26日号の第1特集は「ニッポンご当地まるごとランキング」。転勤や入学で「民族大移動」が巻き起こるこの時期、生まれ育った故郷や、新たに生活を送る土地、何かと気になるライバル都市などについて、数字を元にその強さ、弱さ、知られざる魅力を再確認してみませんか。

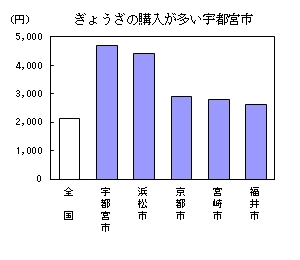

栃木県宇都宮市と静岡県浜松市、どっちが日本一のギョーザの街か──。毎年、総務省の家計調査(年報)が発表になるたび、話題になる対決だ。

家計調査とは、国民生活の実態を把握し、個人消費の動向などを分析するための資料として、総務省統計局が実施・提供している統計調査である。全国168市町村、約9000世帯から調査世帯が選ばれ、収入・支出について詳細な家計簿を付けてもらうことで集計されている。

特に家計支出に関しては、食品ならどんな食材を何グラム、幾らで購入したか。衣服なら誰が着るものをいつ買ったか、外食は中華か和食か……など、調査は詳細にわたる。

調査結果は、地域別では都道府県庁所在地と政令指定都市のデータが公表される。主な都市での消費実態が明らかになるわけだ。

1月29日に公表された昨年1年間の調査結果によると、1世帯当たりのギョーザ購入額は浜松市が4646円で1位、宇都宮市が3981円で2位となった。

しかし、あまり知られていないが、それ以外にも幾つかの分野で都市間競争が繰り広げられている。例えばその一つが、牛肉や豚肉、鶏肉などと共に調査されている「その他の生鮮肉」である。

ここ10年の都市別ランキングを見ると、その他の生鮮肉の購入額で、札幌市と熊本市が1、2位争いをしていることが分かる。これは、札幌はジンギスカンに代表される羊肉、熊本は馬刺しとして食べられる馬肉であろうことは想像に難くない。

「高校卒業まで札幌で暮らしましたが、月に1度はジンギスカンを食べていました。花見、夏祭り、夏の海、お盆に秋祭り、何かというと親戚一同集まって庭で七輪を囲んだものです。なので上京してきて、スーパーにラムもマトンも『ベルのたれ』(定番のジンギスカンのたれ)もないことにがくぜんとしました」

ジンギスカン恋しさのあまり、同好の士たちと東京のジンギスカン専門店などの情報を発信するウェブサイト「東京ジンギス倶楽部」を立ち上げた霜野史明さんはそう言う。

北海道で羊毛生産を目的に羊の飼育が始まったのは1918年のこと。その後、羊肉が食肉としても普及した。鉄かぶと形のジンギスカン鍋は必ずしも北海道発祥ではないとの説が有力だが、ジンギスカンが北海道の名物料理であることは事実である。