広告企画

クラシック回帰への潮流がますます強くなった今季、ドレススタイルではあらためて正統派のネイビースーツの価値が見直されている。コンテンポラリーな感性を絶妙にさじ加減した大人の男性ならではの着こなしで、王道といわれるネイビースーツを楽しんでみてはいかがだろう。

活性化が続く一方で、勝ち組と負け組とで二極化が進む不動産市場・市況。単に立地が良かったり、物件が新しいというだけではなく、『立地×ライフスタイル=販売・投資機会』という新たな視点こそが大切、と言う不動産エコノミストの吉野薫氏。大きく変化する土地活用と不動産投資、その変化に備えるために、どのような視点を持つべきか話を聞いた。

企業の設備投資が戦略的に行われるようになった今、企業誘致は進出企業の活動をサポートする環境整備や、地域資源を活用した誘致施策が求められる。地元企業の技術力や人材の高度化を進め、魅力のある地域づくりを行うことが、企業の進出を促すとともに、地域経済の発展につながっていく。

日本の伝統文化を見直す機運が盛り上がっている。一部の好事家にとどまっていたクラフトマンシップに新鮮な解釈を加えることで21世紀のライフスタイルに溶け込ませようという頼もしい試みである。モダンのさじ加減もさることながら、その取り組みに対する真摯な姿勢に好感を覚えるのが、三越伊勢丹が総力を挙げてスタートさせた『SEKItoWA=セキトワ』だ。

BTM(ビジネストラベルマネジメント)という言葉はある程度、浸透したが、企業への導入は意外と進んでいない。 コスト削減やガバナンスの向上に利点があるBTMは、グローバル経営では必須の項目となる。 日本企業におけるBTMの現状と課題はどうなっているのか。

マンション大規模修繕工事は従来12年サイクルといわれてきたが、施工技術や部材の進歩により、延長できる可能性が出てきている。一方で、高経年マンションの耐震化は、急務となっている。限られた資金の中で、長く暮らせる住まいのための最善策を探る。

高度経済成長期に集中的に整備が進められた社会インフラのストックが、今、一斉に老朽化している。今後インフラの維持管理や更新は、いかにして推進されるべきなのか?

社員に英語力を求める企業が増えている。昇進の条件に英語テストの成績を加味したり、社内の公用語を英語にして「できない社員」のやる気を奮い立たせるケースも。そして英語力の差は年収や地位の差となって自分に跳ね返る。

日本で3PL(Third Party Logistics)など物流ソリューションの導入が本格化して約15年。ITの技術向上も背景に急速に拡大を続けている。その流れを振り返りつつ、見えてきた課題や物流改革に取り組む視点を考える。

ゴルフというスポーツは、他のそれとは趣がかなり違うものだ。そのベースには、クラブライフというものがあり、ゴルフはただ単にプレーするだけのものではなく、プレー前後の語らいや催し物なども含めて、そこで行われる全てのことを意味するのである。

「こうしてあげたい」という子の気持ちは、親にとって「余計なお世話」なのかもしれない。高齢の親は何を望んでいるのか。国の高齢者対策の基礎となる各種調査から、親世代の本当の気持ちを探る。

現在、文部科学省だけでなく政府全体が理工系大学に注目している。そこで期待されている要素は、理工系人材の戦略的育成とイノベーション(技術革新)の創出だ。企業側は大学に、より高度な人材を求めるようになり、大学側も戦略的な研究力の発展に力を入れている。

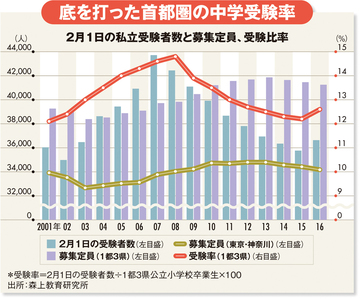

中学受験は、長年続いた受験率の低下が止まり、今春の学校説明会は活況を呈しています。大学入試の変革もあり、来年2016年の受験は、従来とはやや異なる様相です。この変化に受験生はいかに対応したらいいのか。2015年入試動向や中長期の変化から、来年の受験を見通していきます。

「文は人なり」「大人の顔は履歴書」と言われる。時計もまた然り。ビジネスパーソンにとって最も重要な装身具の一つである腕時計は、仕事の舞台で持ち主の人となりを、趣味嗜好を雄弁に物語る。1998年からスイス時計見本市取材を敢行してきた本誌は、今年も1月のバーゼル、3月のジュネーブを取材。新機軸にあふれ、いま旬な54本をここにご紹介する。あなたの大切なビジネスパートナーとなる一本を、ぜひ見つけていただきたい。

新卒採用で売り手市場が続く中、人材確保に苦労している企業は多い。採用に対する危機感の高まりを背景に、新しい手法にチャレンジする企業も出てきている。近年の採用活動の動向と課題などについて、「採用学」を提唱する横浜国立大学大学院の服部泰宏准教授に聞いた。

東日本大震災から ほぼ5年後に発生した熊本地震を目の当たりにし、 防災に対する意識が改めて高まっている。 災害への備えと対策は、どのような視点から追求すべきなのか?

女性が能力を発揮し活躍できる環境を整備することを目的とした女性活躍推進法の一般実施が始まった。ダイバーシティの浸透とともに、企業は女性の活用に積極姿勢を見せている。

戦後の住宅不足を解消するために急ごしらえの住宅が大量供給された日本。当時の住宅は20年くらいしか持たなかったといわれている。住宅政策が「量より質」に転換されたのは1970年代のこと。以降、「強くて快適な家」を造るための施策が継続的に打ち出されハウスメーカーなど供給サイドの開発努力も加わって日本の住宅は飛躍的に進化、長寿命化も実現してきた。「あらゆる技術を駆使して今ようやく100年住宅が完成したところ」こう指摘する住宅評論家の櫻井幸雄氏に、最新住宅の特長と傾向を聞いた。

「G7伊勢志摩サミット」(第42回先進国首脳会議)に先立つ5月15日、富山県富山市に丸川珠代環境大臣、ジーナ・マッカーシー米環境保護庁長官、カルメヌ・ヴェッラEU環境・海事・漁業担当欧州委員らG7とEUの環境担当閣僚が集まっていた。7年ぶりに開催された「G7環境大臣会合」に出席するためである。

住まいのリフォームの本来の目的は、雨漏りのような目先の問題を解決することではない。将来にわたって家族が快適に過ごすための環境を手に入れるために行うものだ。専門家に失敗しないリフォームのポイントを聞いた。