楠木 新

第5回

定年になると生活パターンが変わる。会社という、それまでの主たる居場所がなくなるので、家にいる時間が増えるケースも多い。しかし、会社にいたときと同じような振る舞いを家でするのはかなりまずい。家の中の時間と空間は、すでに妻や家族による文化が支配しているからだ。どうすればいいのだろうか。

第4回

定年になると生活パターンが変わる。会社という、それまでの主たる居場所がなくなるので、家にいる時間が増えるケースも多い。しかし、会社にいたときと同じような振る舞いを家でするのはかなりまずい。家の中の時間と空間は、すでに妻や家族が支配しているからだ。どうすればいいのだろうか。

第3回

現役サラリーマンは、自分で自分の生活と人生の時間を簡単にはコントロールできない。しかし、定年になれば話は別だ。自ら裁量を発揮できる定年後は、好きなことに思う存分、取り組める。60歳から、そんなイキイキした時間を謳歌するには、どうすればいいのだろうか。

第2回

定年退職の直後に感じるのは、「現役時代は、いかに社会と関わりが持てていたか」ということだ。組織から切り離されたときから、人は「名前を呼ばれない」日々を生きることになる。60歳からを「黄金の15年」にするために、このリアリティショックを乗り越える必要がある。

第1回

60歳が定年だとすると、家族の扶養義務からも解放されて、かつ他人の介助も受けずに裁量をもって活動できる75歳位までは案外と長い。それを「黄金の15年」にできるなら人生の後半戦として素晴らしいものになる。では、その15年をどのように生きるか。その時が来てから慌てないために、いつから、どんな備えをすればいいか。

全国の地方議会で相次いでいる政務活動費の不正問題。話題の書『経理部は見ている。』の著者が、適正運営のための改革案を示す。

2011年に刊行され、ベストセラーになった『人事部は見ている。』。その著者であり、組織と個人の関わりをテーマに執筆を続けてきた作家の楠木新さんが、次に注目したのは経理部である。9月9日に発売された『経理部は見ている。』(日経プレミアシリーズ)は、サラリーマンにとって、怖い一冊。経費の支出や管理の仕方を通して、その人の人柄やふるまい方を見る経理部の目の付け所に迫っている。

第7回

2016年就活は採用スケジュールが前年までより4ヵ月後ろ倒しになったが、いよいよ8月、選考が解禁された。とはいえすでに多くの企業が、実質的な選考をスタートさせており、8月1日からの選考は、セレモニーのような「内定出し」であるのが一般的だ。しかし、ここで就活が完了する学生ばかりではない。

第6回

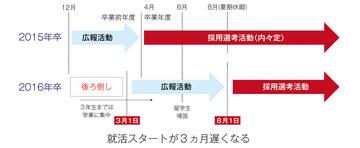

2016年新卒採用がスタートした。今年度より3月1日に採用広報活動が解禁となり、8月1日から選考がスタートする新しいスケジュールとなる。新卒一括採用の弊害はかねてから喧伝され、さまざまな批判もあるが、それでも続いているのは採用する企業にとって合理性があるからだ。その背景には日本型経営の特質である「能力平等主義」と「年功序列的な人の結びつき」がある、と筆者は指摘する。長期雇用を前提に、「働く仲間」を求める企業のニーズに、新卒一括採用という仕組みは合致しているのである。

第5回

新卒採用の面接官は、どのような姿勢で学生と相対し、人物を見抜くのか。一回の面接プロセスを4つのフェーズに分け、解説する。

第4回

学生は企業のことを驚くほど知らない。筆者の経験によれば、東証1部上場企業のリストのうち、学生が知っていた企業名は、せいぜい10%程度だったという。ここにも企業と学生との間には、すれ違いがあるように見える。では、よい採用のために、企業は何をすればいいのだろうか。

第3回

平成28年(2016年)度から、採用スケジュールが変わる。実質的な選考期間が短くなるため、優秀な人材を求める企業は採用手法を多様化させることになるだろう。そのなかで「リクルーター制」の復活もしくは強化を検討している企業が増える見込みだ。就職サイトを活用した一括応募方式に比べれば手間もコストもかかるリクルーター制によって、企業の採用精度は向上するのだろうか。

第2回

自社に合った人材をいかに確保するか。ベストセラーになった「人事部は見ている。」をはじめとする多くの著作を通して会社組織と働く人のありようを分析し、論じてきた著者が、自らの経験に加え、多くの企業へのヒアリングをふまえて新卒採用の方法論を提示する。

第1回

自社に合った人材をいかに確保するか。ベストセラーになった「人事部は見ている。」をはじめとする多くの著作を通して会社組織と働く人のありようを分析し、論じてきた著者が、自らの経験に加え、多くの企業へのヒアリングをふまえて新卒採用の方法論を提示する。

最終回

4月後半に私の就職活動は終わりました。「父と娘の就活日誌」を読みながら振り返ると、この数ヶ月間はいろいろなことがあったなぁと感慨深くなります。就職活動中は、嫌になるほど自分と向き合いました。

第27回

娘は金融機関B社に引き続き、倉庫会社D社、エネルギーのC社からも内々定をもらった。昨日までは金融機関B社に決めていたが、2日間迷った末に金融機関B社ではなく、エネルギーC社に決めたようだ。

第26回

本来、働く動機は就活で求められるよりももっとシンプルなもの。「多くの人に出会いたい」など自分の中から湧き出た素朴なことが本当のパワーになる。理屈や頭で考えたことは、どうしても力を失いやすい。

第25回

娘にもようやく初の内定が出た。4月に入ってから疲れがピークに達していたのか「ほっとしたのが正直なところ」だという。街中で多く見かける就活生もその顔は相当疲れており、就活は消耗戦のようだ。

第24回

B社での面接でのこと。「何のために働くのか」と聞かれた娘は自分の気持ちを正直話したところ、面接官はそれを正面から受け止めてくれたという。嬉しさのあまり娘は号泣してしまったらしい。

第23回

4月2日―A社テスト、3日―B社面接、4日―C社小論文と、娘の就活にも4月初めに具体的な日程が入ってきている。就活は4月から本格化。嵐の前の静けさか、3月末は落ち着いた状況のようだ。