Photo : DW

Photo : DW

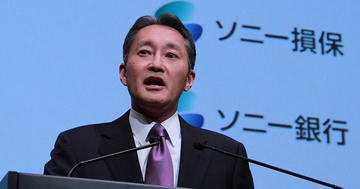

ソニーが2018年3月期の連結決算の純利益が前期比で3.5倍の2,550億円に達するとの見通しを発表した。為替レートの見通しは1ドル=105円前後と円高を前提にしているが、収益予想を見る限りソニーの「収益力」は向上している。その秘密は本業のエレクトロニクス事業への回帰。半導体や薄型テレビの好調で、17年1-3月期は、同事業の営業利益が19年ぶりに黒字化した。このところの円高傾向にもかかわらず、日本の大手製造業の業績はおおむね良好だ。ソニーがかつての強さを取り戻すことができれば、日本経済全体に希望を与えるだろう。

15年前の「ソニーショック」は

モノ作り日本迷走の始まりだった

かつてソニーは、技術力とデザイン性の両方に強みを持ち、多くの斬新なヒット商品を生み出した。新しい技術力用いた製品のコンセプトをまとめ、それを先進的なデザインと組み合わせることが、ソニーの強さであり、最も強い部分=コアコンピタンスだったといえる。

だからこそ、ソニーは多くの人が「ほしい!」と思う商品を作り、需要を生み出すことができた。高画質と平面な画面の両立に成功した“トリニトロン”テレビ、世界の若者の心を鷲掴みにした“ウォークマン”、ビデオカメラの小型化の口火を切った“ハンディカム”は、ソニーにしかできない、ソニーならではの製品だった。

ところが、1990年代半ば以降、ソニーはそのコアコンピタンスを見失ったように見えた。韓国や台湾などの新興国メーカーの台頭に伴い競争が激化する中、ソニーは技術力を重視した経営から、映画やゲームなどのエンターテインメント、IT、金融などにまで事業の範囲を拡大した。

ソニーはかつての米ゼネラル・エレクトリック(GE)社のような複合事業体=コングロマリットを目指すことで、収益源を分散・強化しようとしたのである。

しかし、この戦略は想定通りの成果を上げることはできなかった。2000年代前半、米国のITバブルに支えられて一時的に業績は回復したが、それも続かず業績が悪化し、2003年4月には株式市場にショックが走った。いわゆる“ソニーショック”だ。

03年3月期決算の内容が従来の予想を大幅に下回ったことが投資家を失望させたのである。

直前の第4・四半期(03年1-3月)の営業損益が赤字に落ち込み、04年度の通期の営業利益見通しも1000億円以上も下方修正された。一時、ソニーの株は売買が成立しないほどに売られただけでなく、株式市場では、パナソニックやパイオニアなどの株も売られて、平均株価は20年ぶりに7700円を割りこんだ。

「ソニーがだめなら日本の企業全体がだめだ」と言わんばかりの悲観論が国内の株式市場全体を覆ったのである。