日々のニュースを追うだけじゃなく、大局観を持った俯瞰的なものの見方ができないか――。そんな悩みにピッタリなのが、『週刊ダイヤモンド』3月2日号の第1特集、「人類欲望史1万3000年で読み解く 相場・経済・地政学 今が全部ヤバい理由」です。「10年」と「1万3000年」という二つの時間軸で「今」という時代のヤバさを読み解くと、私たちが今どんな世界を生きているのかが新しい視点で見えてきます。壮大なテーマですが、4コママンガやイラストをたくさん散りばめて、やさしくかみ砕きました。さらに、『ホモ・デウス』やピケティ本、『銃・病原菌・鉄』など、語れるとカッコいいこと間違いなしのベストセラー30冊が、特集を読みながらざくっと理解できるお得なつくりにしました。

二つの時間軸を自在に使い分けられれば

「アップルショック」の見方が変わる

人類の歴史を大きく変えた三つのリンゴがある。一つは、アダムとイブが食べた禁断の果実(知恵の木の実)とされるリンゴだ。これを、二人がエデンの園から追われる原因となった人類の原罪とするキリスト教の広がりは、人類史の転換点といえる。

次の一つは、英国の物理学者であるアイザック・ニュートンのリンゴ。創作だという説もあるが、木から落ちるリンゴを見て万有引力の法則を発見した、というエピソードは有名だ。科学の発展を通した人類への貢献は色あせない。

最後の一つは、かつてロゴマークにリンゴの木の下で本を読むニュートンをあしらっていた米IT企業の巨人、その名もアップルだ。今では多くの人のポケットに入っているスマートフォンを“発明”。人類の生き方を変えたといっても過言ではない。

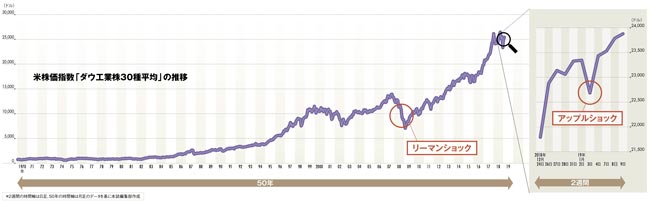

年初、三つ目のリンゴの“落下”がきっかけとなって、右肩上がりを続けてきた株式市場がついに“エデンの園”から追われることになったのではないか、と世界中が身構える出来事が起きた。いわゆる「アップルショック」だ。

©ダイヤモンド社 2019 禁無断転載 拡大画像表示

©ダイヤモンド社 2019 禁無断転載 拡大画像表示

GAFAレンジャーやマジシャン黒田総裁が登場!そして、あの人も……? Illustration by Yuuki Nara 拡大画像表示

GAFAレンジャーやマジシャン黒田総裁が登場!そして、あの人も……? Illustration by Yuuki Nara 拡大画像表示

1月2日に業績を下方修正すると、翌日に米株価指数のダウ工業株30種平均は2万2686ドルと660ドル急落(図の右側参照)。世界が一時パニックに陥った。

昨年から市場の不安材料には事欠かなかった。世界の2大経済大国である米国と中国による経済戦争。混迷を極める英国の欧州連合(EU)離脱交渉。そして、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)が、景気の過熱を防ぐために、昨年中4回実施した政策金利の引き上げなどだ。

どれも相場には悪材料だったが、崩壊の決定打にはならなかった。ただ、漠然とした不安は募り、昨年末にかけてダウがジリジリと下落を続けていた。そんな中でのアップルショックだったので、多くの人々がリーマンショック以来の「次の危機」を意識したのだ。

今回は杞憂に終わったわけだが、ここで1970年から直近までの約50年にわたるダウの値動きを月足(月末の終値)で取った図の左側に目を移してほしい。

左右のグラフを見比べてもらったのは、アップルショックの後講釈を垂れるためではない。短期の値動きから一気にズームアウトして、長期トレンドという大局観を持つと、印象が大きく変わることを感じていただきたかったのだ。