「18年改選の目玉も同じ構図で、スルガ銀行の前会長、岡野光喜氏と、大林組の大林剛郎会長の当落でした」と別の塾員。言わずもがなスルガ銀は、不正融資問題で大揺れ。片や、大林組はリニア談合事件で有罪判決が下った。だが、両名の選挙結果は“天国と地獄”になった。卒業生評議員候補者56人のうち、新たな評議員名簿に名前がなかったのが唯一、岡野氏だ。

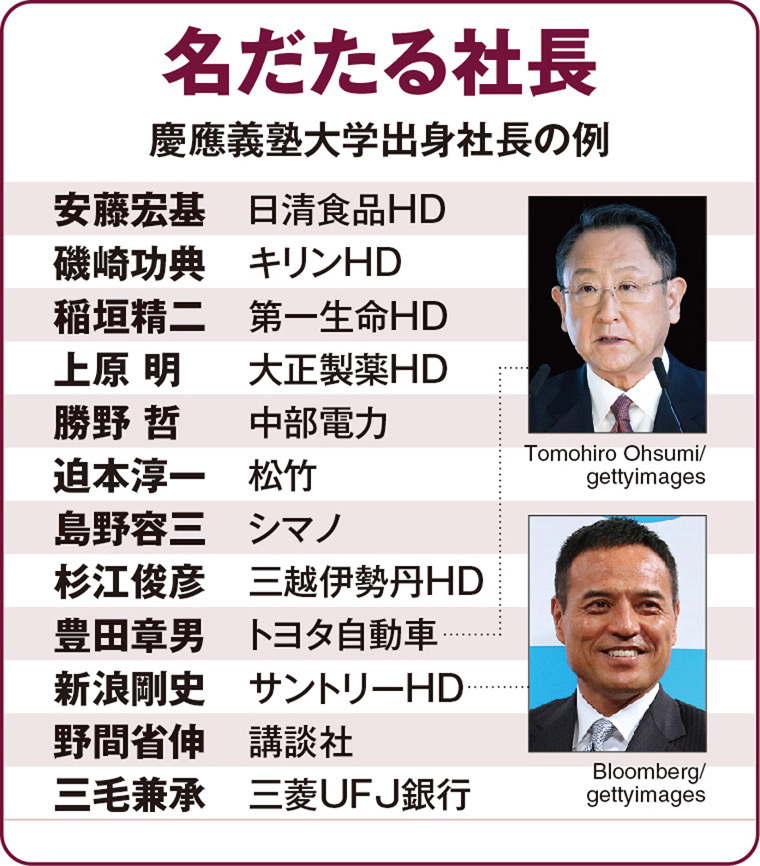

三田会の学閥再生産システムにおいてまず特筆すべきは、慶應出身社長の人数だ。上場企業の社長は260人(18年6月時点)と2位の東京大学、早稲田大学の各172人を大きく引き離す。しかも、単なる上場企業ではない。年商が大きくかつ老舗の企業になるほど慶應出身社長は強い。つまり、量と質の双方に優れる。必然的に、日本を代表する大企業の経営者が多く輩出されることになる。今で言えば、トヨタ自動車の豊田章男社長やサントリーHDの佐治信忠会長など、そうそうたる面々だ(図参照)。

彼らの多くが評議員に就くことで、経済界における慶應ブランドが高まる。一方、清水氏や岡野氏のようにブランドを損なうとの烙印を押された候補者は、三田会ネットワークからはじかれるわけだ。

そして、この慶應ブランドを背にする学生は、無論のこと就職に有利だ。例年、多くの新卒者が金融を始めあらゆる業界の大企業に散り、その企業の三田会に入会して各企業の学閥を強化する(図参照)。

その結束を維持し、強めるシステムこそが、前出の卒業生評議員の選挙戦だ。「改選の時期になればいや応なしに自分が塾員であることを再認識する」とは別の塾員だ。