歴史をひも解くと、感染症は「非連続的な変化」をもたらすトリガーだった。今回の新型コロナウイルスも同様に、このパンデミックが契機となって、日本でも一気にデジタル化が加速し、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)に本腰を入れ始めている。ただし、DXは「企業変革プロジェクト」であり、デジタル化は必須ながら、それだけでは企業変革には至らない。DXの本質は、D(デジタル)ではなく、X(トランスフォーメーション)にある。

では、そのトランスフォーメーションに向けて、企業はどのようにデジタル化を実践すべきなのか。100年超の老舗企業である「出光興産」と「味の素」のCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)が、自社の具体的取り組みとポイントについて語った。

【出光興産】

お客様に寄り添った企業変革で「DX Native Company」に生まれ変わる

事業構造の大転換の中で求められる

新たな価値創出

YUKIO SAEGUSA三枝幸夫

YUKIO SAEGUSA三枝幸夫出光興産 執行役員 デジタル変革室長

1985年ブリヂストン入社。生産システムの開発、主に制御システムや生産管理システム開発、工場オペレーション等に従事。2013年に工場設計本部長となり、生産拠点のグローバル展開を推進。2016年に執行役員となり、マーケットドリブン型のスマート工場へと工場のインテリジェント化などを推進後、2017年よりCDO・デジタルソリューション本部長となり、全社のビジネスモデル変革とデジタル・トランスフォーメーションを推進。2020年1月より出光興産執行役員デジタル変革室長。

出光興産は1911年に北九州で石油販売業としてスタートしてから、今年で109年を迎えています。昨年4月に昭和シェル石油と経営統合を行ったことで売上高6兆円超の企業グループとなり、出光・シェルの両ブランド合わせて、サービスステーションのネットワークは国内約6400カ所に上ります。油田や鉱山などの資源開発に加え、太陽光発電や風力発電、地熱発電やバイオマス発電など、さまざまな再生可能エネルギー事業にも取り組んでいます。さらに、テレビやスマートフォンの画面に使われている有機ELや、車のバンパーなどに使われているエンジニアリングプラスチックといった素材の開発製造なども行っています。

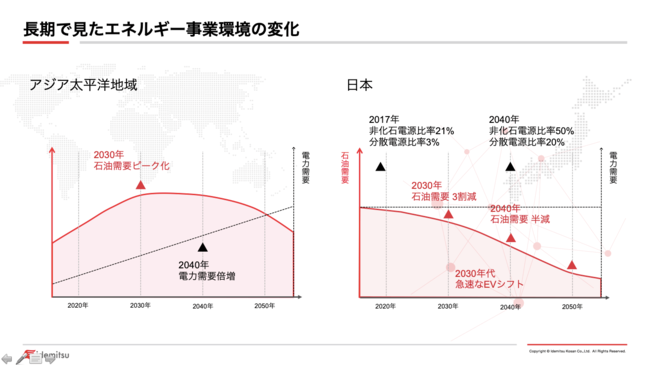

では、こうした歴史あるエネルギー会社がなぜいまDXに真剣に取り組み始めたのか——。その背景には、我々を取り巻くビジネス環境の激変があります。当社が昨年策定した長期の未来シナリオ(下図)では、主力事業である石油販売においては、アジア太平洋地域全体では途上国の経済発展もあって石油需要は今後も伸び続けて10年後の2030年にピークを迎えるものの、その後ゆるやかに需要が減少していくと想定しています。一方、日本だけに目を向けると、大きく状況が違います。10年後の2030年には2017年比で3割減、2040年には半減、2050年には7割減まで石油需要が落ち込むと想定しています。今回のコロナ禍によって、その流れはますます加速するかもしれません。脱化石燃料・脱炭素という世界的な変化の波は確実に当社にも打ち寄せており、事業構造の大転換が迫られているのです。

こうした転換期においても、当社とお客様とをつなぐ大事な拠点となっているのが、サービスステーションです。しかしこの数は、20年前の全国6万カ所以上から、現在3万カ所にまで半減しています。地域のエネルギーインフラを支えるという観点からも、サービスステーションネットワークの維持はとても重要です。そこで、本格的なCASE(コネクティッド・自動運転・シェアリング・電気自動車)時代に向けて、サービスステーションに新たな価値を付け加え、地域から選ばれる拠点へと進化させる取り組みも進めています。これはサービスステーションに限った話ではなく、当社グループ全体に新たな環境に即した価値創出が求められているからです。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)