社外取比率が高い銀行でも不祥事頻発

16位みずほ、2位山口FG…

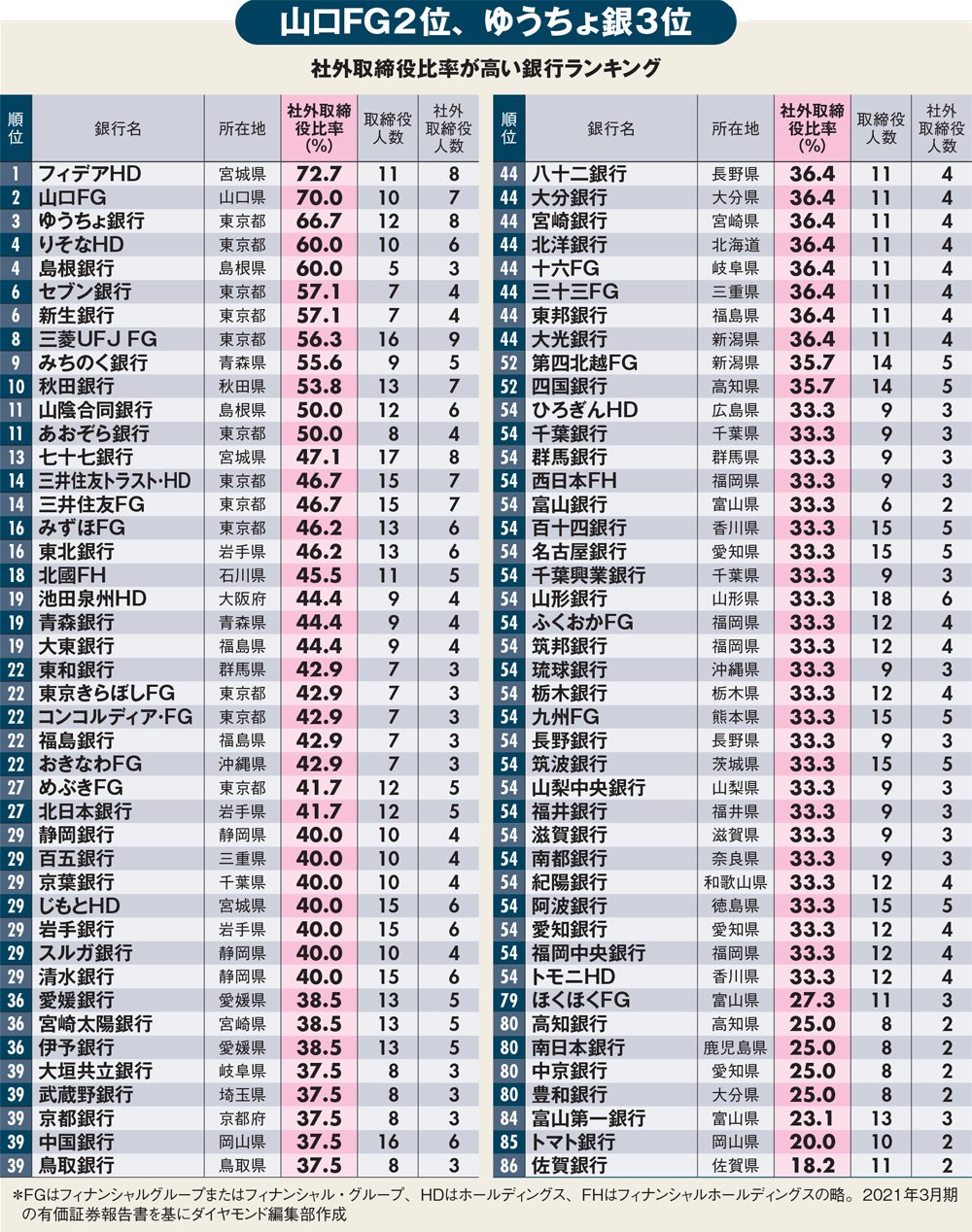

「社外取締役比率が高い銀行ランキング」は次の通りだ。

最も高い比率だったのが、荘内銀行や北都銀行を傘下に持つフィデアホールディングス(HD)の72.7%(11人中8人)だ。指名委員会等設置会社のフィデアHDは、取締役会議長や指名委員長、報酬委員長なども社外取が務める。

6位の新生銀行は昨年末にSBIHDの傘下に入り、2月の臨時株主総会を経てSBIHDの川島克哉副社長が社長、五味広文・元金融庁長官が会長に就く。

取締役会メンバーも刷新されるが、社外取比率については前回有価証券報告書提出時と変わらず、57.1%(7人中4人)のままとなりそうだ。

社外取を増やす理由について、各社はおおむね「会社情報を適切に開示し、透明性を確保する」「取締役会による業務執行の監督機能をより実効化する」(フィデアHDのコーポレートガバナンス原則より)ことなどを挙げる。

ただし「銀行内乱」の現状を俯瞰すれば、実際にそれが成果を発揮しているかどうかは疑わしい。

山口フィナンシャルグループ(FG)は、社外取比率が70%(10人中7人)とフィデアHDに次いで高い。その山口FGで昨年6月に起きたのが、トップの解任劇だ。

取締役会で会長兼グループCEO(最高経営責任者)だった吉村猛氏の再任に反対した取締役監査等委員の国政道明弁護士は「ガバナンスが利いた、会社法のあるべき結論に至ったというのが私の考えだ」と述べるが、その解任プロセスに不透明感は否めない。ある株主は「株主総会で信任されたトップを即日解任するのは異常としかいえない」と話す。

社外取増=優れたガバナンスの誤り

取締役の「質」低下が内乱誘発

やはり社外取比率が46.2%(13人中6人)と高いみずほFGでも、ガバナンス不全が明るみに出た。

システム障害を繰り返したみずほ銀行と親会社のみずほFGに対し、金融庁は昨年11月、業務改善命令を出し、社外取を含めた取締役会の「問題点」を指摘した。具体的には「構造改革に伴うシステムリスクに係る人員削減計画と業務量の状況について、十分に審議を行っていない」というものだ。

言うまでもなく取締役会の使命は経営執行の監督にある。しかしその取締役会が経営の実態を把握せず、審議すら行っていないのであれば、その存在意義はない。

「社外取が増えるほど、取締役会の議論の質は低下する」。そう指摘するのは、一橋大学大学院経営管理研究科特任教授の藤田勉氏だ。

銀行のみならず、東芝や三菱電機など不祥事を起こした大企業は、優秀な社外取が多い。だが藤田氏によれば、「社外取増=優れたガバナンス」とはならず、その効果は限定的だという。

その理由について藤田氏は「一般論として月に1、2回の会議に出席するだけの社外取に会社の重要な人事などを任せるのは無理がある。報酬を支払うのは会社なので、波風を立てずに長く務めたいと考える社外取がいても不思議ではない」と話す。

社外取には、会社の業態や業界に関する専門的な知識も必要だ。だが、ある上場企業の経営者はこう嘆息する。「取締役会でプロジェクトを提案したら、社外取から『それは企業価値の向上につながるのか』と尋ねられた。それをチェックするのが取締役の仕事のはずなのに……」。

社外取の数合わせだけでは真のガバナンス改革につながらない。重要なのは経営と監視の双方の質の向上だ。「量」から「質」への深化を、いち早く進めなければならない。