『週刊ダイヤモンド』7月9日号の第1特集は「13業種400社 5年後の業界地図」です。今、日本企業には円安、金利高、インフレ、資源高の4つが一気に襲いかかっています。これまでと同じことをしていては決して生き残れません。そこでダイヤモンド編集部では、市場が見通す「5期先までの予想利益」や各業界のトップアナリストなど第一人者への取材により、5年後の業界地図を作成。そこからは、業界内の序列、業績や給料が激変する姿が見えてきました。(ダイヤモンド編集部 竹田幸平)

ゴールドマンサックスが見通す

「新たな相場サイクル」の到来

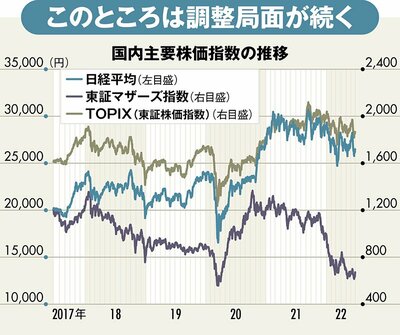

「相場の新たなサイクルが始まった」。あのゴールドマン・サックス(GS)が最近、こんな展望を示し始めた。グローバルな株式市場が、中期的に見て新次元に突入したというわけだ。

今後5年の日本株投資を考える上で押さえるべきキーワード、さらには、日経平均株価「2026年4万円」シナリオの根拠まで一挙に明らかにしていく(写真はイメージです) Photo:PIXTA

今後5年の日本株投資を考える上で押さえるべきキーワード、さらには、日経平均株価「2026年4万円」シナリオの根拠まで一挙に明らかにしていく(写真はイメージです) Photo:PIXTA

いわく、金融危機があった2009年からコロナ禍に苛まれた昨年ごろまでは、金融緩和などを背景に低物価・低金利環境が継続。市場では、米国のハイテク株などを中心としたグロース(成長)株にマネーが集中しやすく、一部ではバブル的な動きにつながった。

この局面で重視されてきたのは、「成長」への期待であり、それはつまるところトップライン(売上高)の伸びだ。何しろ、物価が上がりづらい「ディスインフレ」的な環境では、トップラインを飛躍的に伸ばせる企業が相対的に少なく、それ自体が差別化要素になりやすかった。

しかし、「コロナ後」を本格的に見据え始めた市場では、こうした環境が一変。金利が上昇に転じ、インフレが加速する中では、成長への期待よりも、いかに実際の「利益」を確保できるかどうかが、株価の観点でも重要となっている。

GSでは世界経済や市場の行方に多大な影響を与える米長期金利について、今後5年は3%程度と、過去10年より高い水準を想定。こうした中では、以前より市場全体として株価が上がりづらい一方、ボラティリティ(変動)は激しくなりやすいという。

GS証券の建部和礼日本株ストラテジストは「グロース株かバリュー(割安)株か、どの国や地域で事業を展開しているか、といった単純な切り口は以前ほど重要ではない」と指摘する。では、もっと重視すべきポイントとは何だろうか。

次ページでは、その内容に加え、今後5年の日本株投資を考える上で押さえるべきキーワード、さらには、日経平均株価「2026年4万円」シナリオの根拠まで一挙に明らかにしていこう。