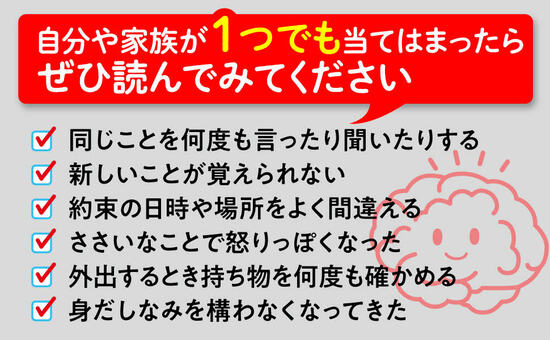

「あれ? いま何しようとしてたんだっけ?」「ほら、あの人、名前なんていうんだっけ?」「昨日の晩ごはん、何食べんたんだっけ?」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、もの忘れが激しくなってきた。「ちょっと忘れた」というレベルではなく、40代以降ともなれば「しょっちゅう忘れてしまう」「名前が出てこない」のが、もう当たり前。それもこれも「年をとったせいだ」と思うかもしれない。けれど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いかもしれない……。

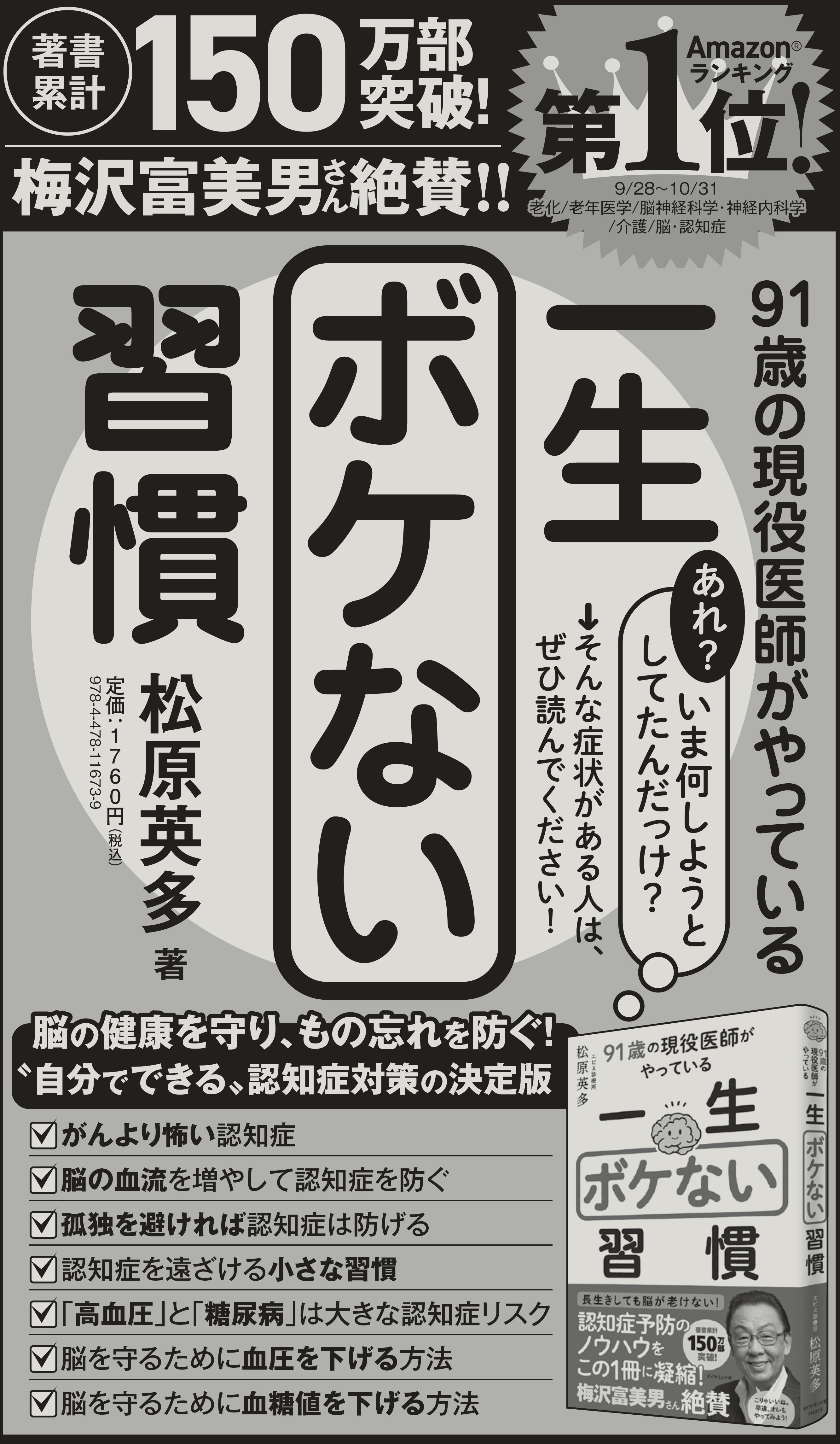

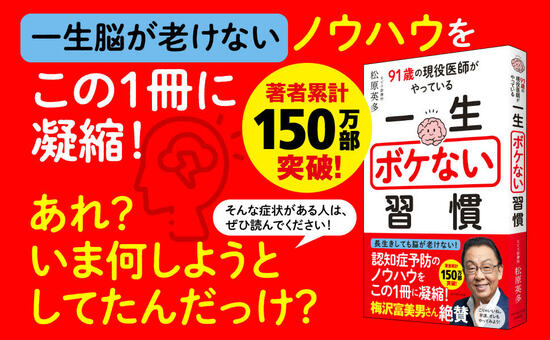

そこで参考にしたいのが、認知症患者と向き合ってきた医師・松原英多氏の著書『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』(ダイヤモンド社)だ。

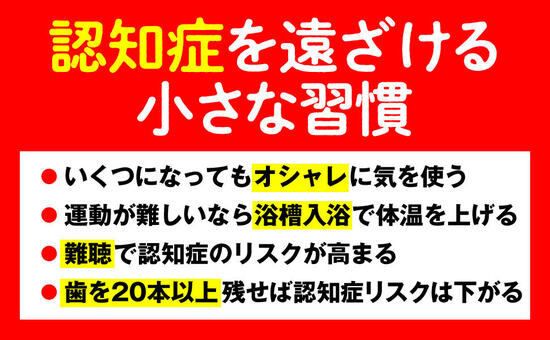

本書は、若い人はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも脳が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、脳の衰えを感じている人が陥りがちな勘違いと長生きしても脳が老けない方法を解き明かす。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

医者とは“話す動物”だ

【前回】からの続き 私が医者になるための教育を受けたのは、70年ほど前のことです。いまのようにコンピューター断層撮影装置(CT)もなければ、磁気共鳴画像装置(MRI)もありませんでした。血液検査でわかることも限られていました。

そこで医者には、自らの「五感」を最大限に駆使して、患者さんの健康状態を探り出すことが求められていました。若い頃は、父や先輩医師たちから、「患者の声を聞け」「医者とは話す動物だ」などとよく諭さとされたものです。

その時代の診察は、漢方の診察方法である「四診(ししん)」に近いといえるでしょう。四診とは、「望診(ぼうしん)」(視覚による観察)、「問診(もんしん)」(患者さんに状態を尋ねること)、「聞診(ぶんしん)」(患者さんの声や音を聴覚で聞くこと、嗅覚でにおいを嗅ぐことも含まれる)、「切診(せっしん)」(触覚で患者さんに触れて診察すること)の4つを指しています。

会話に込められた

情報量の多さが脳を活性化

何を聞き、何を話すかという内容も重要ですが、それ以上に肉声には声の高さ、明るさ、大きさ、話すときの速さ、口調といった多くのリアルな情報が含まれています。CTもMRIもなかった時代の医者は、肉声から患者さんの状態を探り出そうとしていたのです。

診察の際、問診票に健康状態を書き込んでもらうことはあります。ですが、あらためて患者さんと話し、その声を聞いてみると、問診票では得られなかった情報が手に入ります。同様に、メールやLINEで文字をやりとりするより、電話で会話するほうがはるかに情報量は多いです。

即座の機転をきかすから

脳を鍛えられる

文字のやりとりより、当意即妙の受け答えが必要ですから、それだけ脳も活性化されやすいのです。どんなに年をとっても親は親、子は子です。わが子から電話がかかってくると、親御さんは自分のことはそっちのけになり、子どもの声から健康状態などを探ろうとするでしょう。

音声でのコミュニケーションは情報量が多い分だけ、親御さんの脳はより活発に働いて血流量も増えると期待されます。

※本稿は、『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』より一部を抜粋・編集したものです。(文・監修/松原英多)