売上を減らしたら、利益が1億円アップした会社をご存じだろうか?

「いずみホールディングス」は、食品流通事業とB to Bマネープラットフォーム事業を展開する企業グループ。食品流通事業6社は、水産・畜産・農産商品を全国の飲食店、量販店、卸売市場に販売。また、B to Bマネープラットフォーム事業では「oneplat」というサービスを展開している。同社は近年、経営改革を進め、利益を1億円アップさせた。

その秘密は、ベストセラーとなっている、木下勝寿(北の達人コーポレーション社長)著『売上最小化、利益最大化の法則』と『時間最短化、成果最大化の法則』の掛け算にあったという。

『売上最小化』は「2021年 スタートアップ・ベンチャー業界人が選ぶビジネス書大賞」を受賞、『時間最短化』は、「がっちりマンデー!!」のツイッターで、「ニトリ」似鳥会長と「食べチョク」秋元代表が「2022年に読んだオススメ本3選」に同時選抜された本だ。

今回、その掛け算の秘密をいずみホールディングスの泉卓真代表が初めてメディアに語った。1回目は「売上を最小化したら、利益が1億円アップした話」をお届けする。(構成・橋本淳司)

「利益につながる売上」vs「赤字につながる売上」

――『売上最小化、利益最大化の法則』というタイトルを見て、「なぜ、売上を少なくするんだろう」と思う人は多いようです。「売上が多くて何が悪いのか!」と。

当社では、単純に売上が増えることを「いいこと」とは思っていなかったのですが、「悪いこと」とも思っていませんでした。

ですが、木下社長の『売上最小化、利益最大化の法則』を読んで「ハッ」としました。

売上の中には利益もありますが、下手したら赤字もあります。

それを初めて明確に意識しました。

食品卸の業界では、粗利益率を中心に見ることが多く、粗利は多いほどいいとされています。たとえば、粗利18%と粗利10%では前者のほうがいいと。

ただ、ここで問題なのは、そのほかの経費については、ほとんど考えられていないということです。

当社も、これまで、数字にこだわった経営をしてきました。計数管理、工数管理などのフローに関して数値化してきたほうだと思っていました。

ですが、この本を読んで、まだまだ精度が足りないと感じたのです。

「5段階利益管理」で「隠れたコスト」の見える化

――シリーズ12万部を突破した『売上最小化、利益最大化の法則』の中で、実際、どんな内容が役に立ちましたか?

第3章で紹介されている「5段階利益管理」です。

これを社内で徹底的に研究しました。

「5段階利益管理」は「隠れたコスト」が一発で見える化され、利益体質になるツールです。

「5段階利益管理」では、「売上総利益(粗利)」から「注文連動費」(注文や受注ごとに必ず発生するコスト。カード決済手数料、送料、梱包資材等)、「販促費」(広告、営業の人件費など受注を獲得するのにかかったコスト)、「ABC」(Activity-Based Costing:商品ごとの人件費等)、「運営費」(家賃や間接業務の人件費等)を順に差し引き、最後に「商品ごと営業利益」を導き出します。

私は全部で7つの事業会社を運営しているのですが、まず、ホールディングスの取締役と事業会社の社長(7つの事業会社の社長)とともに、時間をかけて「5段階利益管理」を研究しました。

そして、次のステップとして、私たちなりの「5段階利益管理表」をつくったのです。

――実際に「5段階利益管理」を導入して、会社はどう変わりましたか?

毎日、社員一人ひとりが、「売り先」「売る商品」「売り方」ごとに、営業利益率、営業利益高を見ることができるようになりました。

「粗利」にフォーカスしていた会社が、一気に「営業利益額、営業利益率にフォーカスする会社」に生まれ変わりました。

たとえば、売上500万円、仕入値400万円、粗利100万円というAと、売上500万円、仕入値450万円、粗利50万円というBのケースがあるとしましょう。

一見すると、Aのほうがいいと判断しがちです。

顕在化された赤字の「売り先」「商品」「売り方」

――はい、普通はそうですね。

ですが、さらに経費を細かく見ると、まったく別の数字が見えてきます。

たとえば、粗利が高くても、その後の配送コストが高かったり、ピッキングの工数がかかったり、経理伝票の発行枚数が多いなど、管理工数が多いと営業利益がマイナスになることもあります。

さらに、売上500万円が1日1回の注文で来たのか、1回20万円×25日で来たのかでも全然違います。

1回か25回かで配送費や関連する業務工数は大きく違うので、25回の場合、営業利益はどんどん下がっていきます。

――粗利が多くても赤字になることがあるのですね。先ほどの「B」のほうが利益が上がることもありますか?

あります。

Bは粗利50万円ですが、配送コストや経理処理が10万円なら、営業利益は40万円になります。

本当に大事なのは、ココです。

すべての工数がコストとして入っていなければ、原価とはいえない。

この原則が最も大事なことですが、日々の業務に忙殺していると忘れてしまいます。

これを教えてくれたのが、『売上最小化、利益最大化の法則』なのです。

当社では、幹部でこの本を研究しつくした後、あらゆる固定費、変動費について社内のシステムをつくり、各々の原価に割り振っています。

1000円で仕入れたものの原価が、人によっては1143円だったり、1078円だったりします。

細かく分析したら、赤字の「売り先」、赤字の「商品」、赤字の「売り方」がこんなにあるのかと驚きました。

それらを整理し、利益が出ないものをやめただけで、売上は最小化され、利益は最大化しました。

自分たちなりに「5段階利益管理」をやってみると、利益が出ない仕事をしなくてよくなりました。

(つづく)

【泉卓真氏略歴】

株式会社いずみホールディングス 代表取締役社長。

複数の飲食チェーン店勤務を経て2004年に海産物専門卸のいずみを創業。その後、畜産物卸や農産物卸にも参入し、2012年にいずみホールディングスを設立。2019年、株式会社Oneplatを設立し、代表取締役社長に就任。SBIや三菱UFJ、政府系の官民ファンドなどから総額10億5000万円の投資を集め、銀行をはじめとした金融機関と提携し、日本初のスキームで構築された、BtoBマネープラットフォームを構築。

(本稿では、ベストセラー『時間最短化、成果最大化の法則』と『売上最小化、利益最大化の法則』をフル活用し、大きな成果を上げた事例を紹介しています)

『時間最短化、成果最大化の法則』では、「がんばっているのに成果が出ない」悩みへの、45の法則が解説されています。

また、『売上最小化、利益最大化の法則』では、本稿のテーマ「5段階利益管理」についてもさらに詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

[著者]

木下勝寿(きのした・かつひさ)

株式会社北の達人コーポレーション(東証プライム上場)代表取締役社長

株式会社エフエム・ノースウエーブ取締役会長

1968年神戸生まれ。大学在学中に学生企業を経験し、卒業後は株式会社リクルートで勤務。2002年、eコマース企業「株式会社北の達人コーポレーション」設立。独自のWEBマーケティングと管理会計による経営手法で東証プライム上場を成し遂げ、一代で時価総額1000億円企業に。フォーブス アジア「アジアの優良中小企業ベスト200」を4度受賞。東洋経済オンライン「市場が評価した経営者ランキング2019」1位。日本政府より紺綬褒章8回受章。著書に『売上最小化、利益最大化の法則』(ダイヤモンド社)、『ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング』(実業之日本社)がある。

【株式会社北の達人コーポレーション】 https://www.kitanotatsujin.com/

【一緒に働きたい方積極採用中!】 https://www.kitanotatsujin.com/recruit/

【ツイッターで最新情報配信中】 https://twitter.com/kinoppirx78

★最大化法則シリーズ12万部突破!★

★【がっちりマンデー!!】

「ニトリ似鳥会長が2022年に読んだオススメ本3選」に選抜!★

★有隣堂横浜駅西口店「週間総合」ベスト3入り(1/2~7)★

★谷島屋書店員が選ぶビジネス書大賞2022受賞★

★☆★連載175万PV突破! 人気ランキングベスト3★☆★

【第1位】 管理職が絶対言ってはいけない言葉【ワースト1】

【第2位】 「頑張っているのに仕事が遅い人」に共通する3つのクセ

【第3位】 メールに「2つのフレーズ」を足すだけで、誰でも仕事がデキる人に変われる

【著者からのメッセージ】

このたび「最短時間で最大の成果を出す方法」

を本にしました。

私が短い時間で成果を出せるのは、

他の人に比べて「悩む時間」「迷う時間」が

圧倒的に少ないからです。

なぜ悩んだり迷ったりしないかというと

一回一回いちいち考えているのではなく

「法則」に当てはめ、次から次へと

ジャッジしていっているからです。

今までもツイッターで、

「法則」をいろいろとツイートしてきて

多くのフォロワーさんに支持をいただきましたが、

今回公開していない法則も含め

「45の法則」を一冊の本に凝縮しました。

この本で

「最短時間で最大の成果を出す方法」

を今すぐ手に入れてください。

『時間最短化、成果最大化の法則』

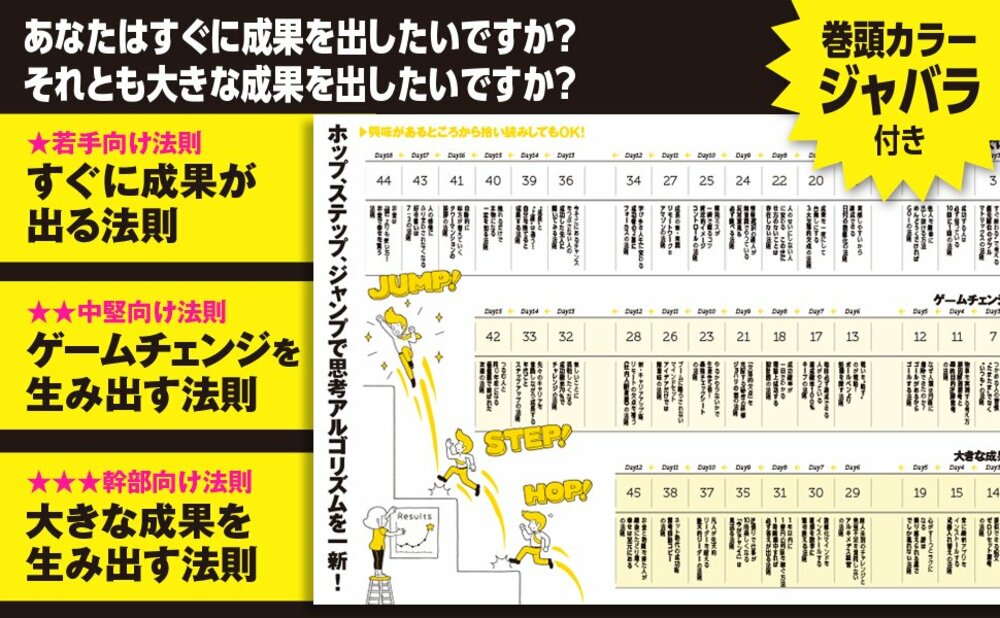

【もくじ】

★プロローグ──短時間で成果を上げ続けるための黄金法則

★第1章──すぐやる人の思考アルゴリズム

1.行動量が10倍アップする【ピッパの法則】

2.仕事が速い人に共通する【後でじっくり考えない】法則

3.“重要度×緊急度×すぐ終わる”で考える【優先順位のダブルマトリックス】の法則

4.一目でデキる人と思われる【期限に絶対遅れない人】の法則

5.成功する人は必ず知っている【10回に1回】の法則

6.世の中はチャンスしかない!【一発一中は狙わない】法則

7.チャンスをつかめる人の習慣【“たまたま”でなく“いつも”】の法則

8.他人を簡単に出し抜ける方法【めんどうくさければGO!】の法則

9.プロ経営者がやっている【お客様目線】の法則

10.「弱点」が「強み」に変わる【異性のスーパーパワーを活用する】法則

★第2章──必ず目標達成する人の思考アルゴリズム

11.物事を実現する考え方【原因解消思考と最終目的逆算思考】の法則

12.なぜ人類は月面に着陸できたのか?【ゴールがあるからゴールする】法則

13.戦いを“略す”のが戦略!【ボールペンより鉛筆を探す】法則

14.もっと大きな価値を提供できる呪文【ゼロリセット思考】の法則

15.常に最新アプリをインストールする【武器入れ替え】の法則

16.実感しやすいから達成できる【日付の数値化】の法則

17.毎回必ず達成できる人がやっている【達成確率100%キープ】の法則

18.成功確率が一目でわかる【理論上成功する設計図】の法則

19.心がす〜っとラクになる【壁は乗り越えられる高さでしか現れない】法則

★第3章──ノーミス人間になる思考アルゴリズム

20.成果を一夜にして台無しにする【3大欠落的欠点】の法則

21.「欠落的欠点」を克服する秘密の研修【ジョハリの窓の法則】

22.人のせいにしない人に変わる【この世に仕方のないことは存在しない】法則

23.やるかやらないかで生産性5倍!【最強チェックシート】の法則

24.情報選択の達人が無意識でやっている【反対意見も必ず調べる】法則

25.頻発ミスが一瞬で直るコツ【肯定的イメージコントロール】の法則

★第4章──自分で考え行動する人の思考アルゴリズム

26.ブームに踊らされないマインドセット【アイデアだけでは無意味】の法則

27.成長の新・常識【リモートワーク=アマゾン】の法則

28.新・キャリアアップ術 リモートの欠点を補う《社内人脈資産》の法則

29.前人未到のチャレンジと勉強不足を混同しない【アルキメデス経営】の法則

30.数値化マインドをインストールする【直感を数字に置き換える】法則

31.1年以内に1億円の利益を稼ぐ方法【1時間集中すれば必ず答えが出る】法則

32.新しいことに挑戦したくなる【成功確率70%でチャレンジ】の法則

33.先々のキャリアを意識しながら成長する【年代ごとステップアップ】の法則

34.学び多き人生に変わる【成功者の2割にフォーカス】の法則

35.逆張りで仕事が10倍楽しくなる【「今がチャンス」は見送る】法則

36.今そこにあるチャンスをつぶさない人の【成功した先人に聞いてみる】法則

37.凡人が先天的リーダーを超える【後天的リーダー】の法則

★第5章──成功者の思考回路をコピーする

38.ネット時代の成功術【思考回路コピー】の法則

39.“成長”と“上達”は違う!【自分を捨てると成長する】法則

40.触れるだけで本物になる【一流を知る】法則

41.自動的に味方が増えていく【タワーマンションの挨拶】の法則

42.つるむ人と同じ年収になる【価値観で結ばれた友達】の法則

43.人の感情にふりまわされなくなる【好き嫌いは7:3】の法則

44.お金は「額」よりも使い方!【お金で幸せを買う】法則

45.お金と時間を得た人が最後にたどり着く【幸せは足元にある】の法則

★エピローグ──今日から「できる人」へ変身するあなたへ

【ダイヤモンド社書籍編集部からのお知らせ】

『時間最短化、成果最大化の法則

――1日1話インストールする“できる人”の思考アルゴリズム』

木下勝寿:著

価格:1760円(税込)

発行年月:2022年11月16日

判型/造本:四六型・並製、326ページ

ISBN:978-4-478-11582-4

ご購入はこちらから!→[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店BookWeb][楽天ブックス]