その後も『ゆとりですがなにか』(日本テレビ系、2016年放送)では、世間から「ゆとり世代」と揶揄される若者たちの揺れ動く心情を、『俺の家の話』(TBSテレビ系、2021年放送)では、家族が直面する親の介護の問題を、どちらもコミカルなタッチを交えながら活写した。大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』(NHK、2019年放送)において描かれた、菅原小春演じる人見絹枝が抱える女性アスリートの先駆者ならではの苦悩などもそのひとつだろう。

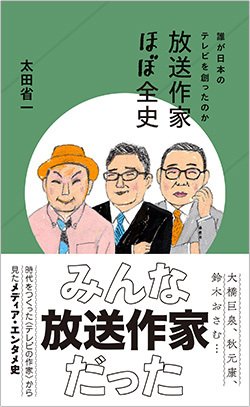

『誰がテレビを創ったのか 放送作家ほぼ全史』(星海社新書)

『誰がテレビを創ったのか 放送作家ほぼ全史』(星海社新書)太田省一 著

宮藤官九郎の原点は

「男子の絆」とテレビ

こうして、いまや成熟度と深みを増す宮藤官九郎の脚本だが、その原点にあるものはずっと変わっていないように思える。

ひとつは、男子同士の絆である。歴史研究などでホモソーシャル(恋愛や性を伴わない同性間の絆)という概念があるが、そうした意味での濃い関係性が、バリエーションはあるにせよ、宮藤官九郎脚本では物語のベースにあることが多い。前出の『池袋ウエストゲートパーク』、『木更津キャッツアイ』、『タイガー&ドラゴン』など、男性を中心にしたリアルな青春ドラマの書き手として宮藤官九郎の右に出る者はいないと言ってよいほどだ。

そこには、バンカラが校風だった地方の男子校出身ということも影響しているだろう(彼自身、高校時代は詰襟に下駄で学校に通っていた)。硬派を気取ってはいるものの、思春期ゆえに異性への関心は抑えられず強まるばかり。そこに生まれるたくましくもどこか滑稽な妄想が、ギャグの大きな源泉になっている。

「男はみんな元童貞じゃん」というセリフが『木更津キャッツアイ』のなかに出てくるが、クドカンドラマに出てくる男たちは、“素人童貞”という設定の『池袋ウエストゲートパーク』の主人公マコトにしても、みな年齢に関係なく童貞感をまとっている(同書、71‐72頁)。

そして、宮藤のような地方で悶々とする少年たちにとって、妄想の糧を供給してくれるとともに、都会への夢をかきたててくれる最大のメディアが、当時はテレビだった。少年時代にまだインターネットなどなかった宮藤官九郎の世代にとって、テレビが生活の中心だったことが、彼の書いた自伝的小説やエッセイなどを読むとよくわかる。以前、三谷幸喜の脚本にうかがえる「テレビっ子」的感性について書いたが、宮藤官九郎の脚本にもまた、そのような面が発見できる。