「正しいブランド戦略さえ

描けば勝てる」の勘違い

ブランドコンサルタントとして駆け出しの頃の私は、正しいブランド戦略さえ描けば自ずとブランド力は上がり、業績は向上していくものだと考えていました。そして、ブランド力の向上が業績向上や企業の成長とはリンクしないと考えている経営者に、そうでないことを証明してみせると息巻いていました。

振り返ると何と浅はかな……と恥じ入るばかりですが、だからこそ私は徹底したマーケティングリサーチをもとに、ターゲットを明確に描き、マーケット内で立つべきブランドポジションを突き詰め、魅力的なブランド価値を論理的・構造論的に規定し、その結果、どのような業績の向上が予測されるかを数字で示すことに取り組んできました。

こうした経験が私のブランディングに対する考え方やブランドコンサルティングをするうえでの基礎となっていることは間違いありません。ほかのブランドコンサルタントやブランドコンサルティング会社で、クライアントの財務諸表を読み込んで成長戦略の仮説を立てたり、経営におけるブランドの役割を定義したりすることを標準業務として組み込んでいるところを寡聞にして知りませんが、私は必ずそうしてきました。そのことがありがたくも、現在、多くのクライアントから相談・依頼してもらえる理由にもなっていると自負しています。

ただし、いくら正しい戦略を描いても、それを組織の仕組みに落とし込み、現場で運用していくには、さまざまな困難が伴います。以前の私はそのことに気づいていませんでした。

こうしたことを自覚したのは独立起業を考えていたタイミングでした。過去に支援した複数のクライアントと対面する機会が立て続けにあり、当然、取り組んだプロジェクトの行方が話題に上るわけです。そこでじつに半数近くのクライアントから聞かされたのは「あのプロジェクト、しばらくして会社の方針転換によってストップしてしまいました。申し訳ない」というものでした。当時、私がプロジェクトから離れるときには、「伊佐さんのおかげで未来に希望が持てました」などと前向きな言葉をかけていただいたのにもかかわらずです。

詳しくお話を聞いてみると、頓挫したクライアントの多くは、「体制変更」「セクショナリズム」「社員の無理解や共感不足」「スキルや経験不足」などによって一貫・継続したブランディングができなくなってしまったというのです。

正しい戦略だけではブランディングを経営の軸として機能させ、業績向上につなげることはできない。戦略を実現できる強い組織があって初めて実現可能になることを、この出来事から学ばされました。

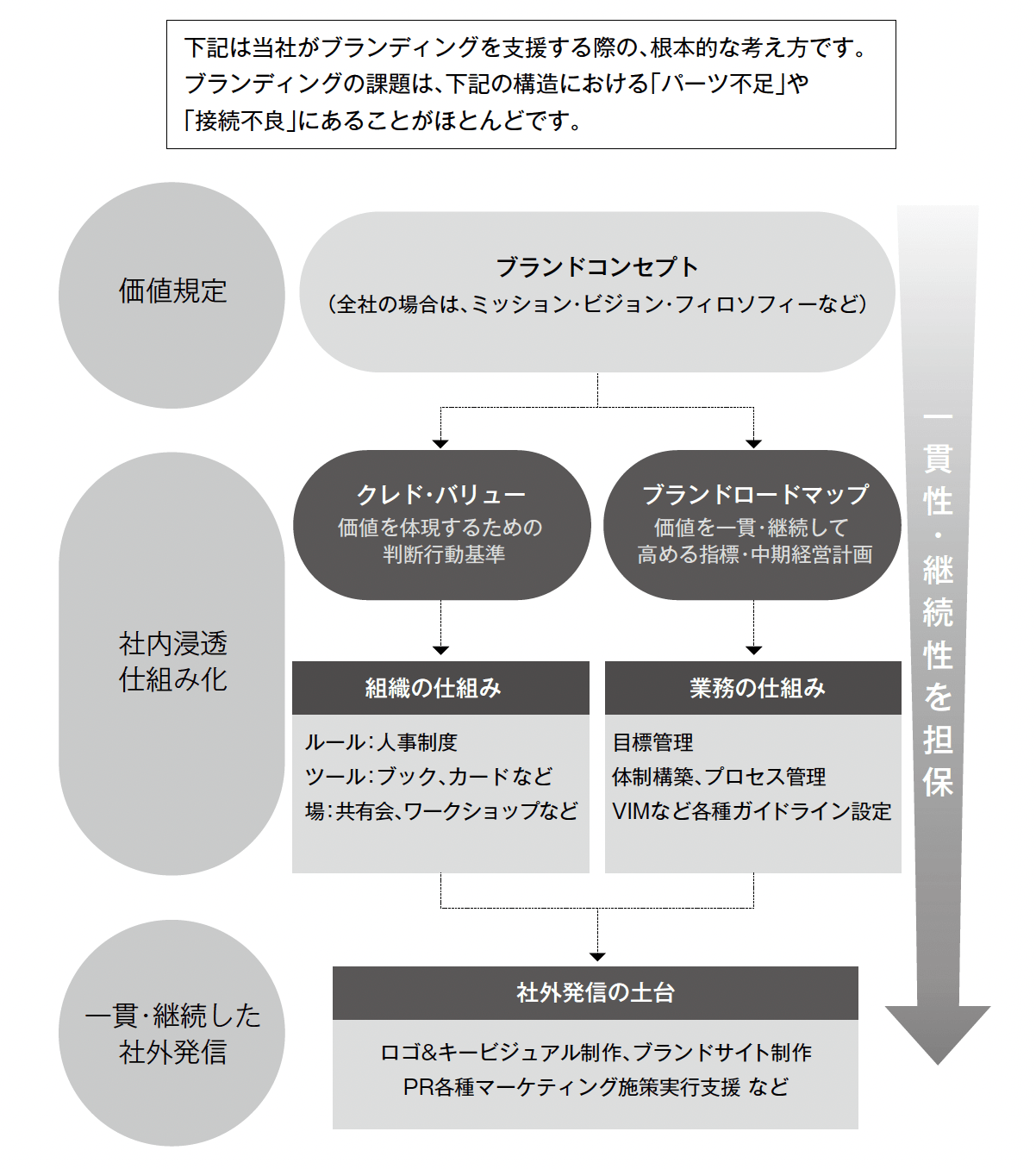

図 ブランディングのセオリー

図 ブランディングのセオリー拡大画像表示

つまり、「機能・性能差がないのに売れ続けるものは何が違うのか」という問いに対するアンサーとして、先ほど挙げた3つに、さらに以下の3つを加える必要があります。

(1)ブランディングには「正しい戦略」が必要であり、企業の成長戦略の中に「ブランドの役割」を位置づけなくてはならない

(2)「ブランディングへの投資」と「企業の成長」を明確に接続する必要がある

(3)一貫・継続したブランディングには、それを可能にする組織づくりが必須である

こうした思いが、ブランドコンサルタントとしての私の根底にあります。