3 読む前から得られる感情がわかり、読みやすい

「余命もの」と言われるくらいだから、主要登場人物のうちの片方が死ぬことは決まっている。つまり、泣ける話であることは読む前からわかる。また、主要登場人物のうちのひとりが死に向かって病状が悪化していくのと、男女の仲が一進一退しながらも深まっていく過程だけを追えばいいから、筋としてもシンプルだ。

難病もの、純愛ブームから連綿と続く

また、「死者との再会・交流」ものとは、なんらかの超自然的な力を用いて、死者と遺された人間とが一時的に再会・交流し、また別れる、というタイプの作品である。

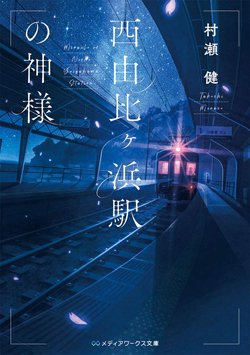

村瀬健『西由比ヶ浜駅の神様』(メディアワークス文庫)

村瀬健『西由比ヶ浜駅の神様』(メディアワークス文庫)

たとえば、西由比ヶ浜駅にいる女性の幽霊に頼むと過去に戻って電車の脱線事故があった当日の電車に乗ることができるという話を聞きつけた遺族たちが死者に会いに行くという村瀬健『西由比ヶ浜駅の神様』(メディアワークス文庫)や、一生に一度だけ死者との再会を叶えてくれるという「使者(ツナグ)」の仲介のもとで生者と死者とが一夜限りの邂逅を果たすさまを描いた連作である辻村深月『ツナグ』(新潮文庫)などである。

こちらも中高生の三大ニーズに引きつけて見てみよう。

1 正負両方に感情を揺さぶる

もう二度と会えないと思っていた存在に再会できれば、誰でも嬉しい。しかも、生前は聞けなかった本音、本心が語られ、見えなかった部分を知ることができれば、余計に心が動かされてしまう。しかし、再会や交流は一時的なものであり、関係がより深まったと思ったころ、すぐに再びの別れがやってくる。これを何組もの人物たちを扱った連作短篇形式で展開するから、読者の感情は忙しく揺れ動くことになる。

2 思春期の自意識、反抗心、本音に訴える

死者との再会に意味が生じるのは、生者と死者の双方に、お互いに対して言い残したこと、伝えきれなかったことがあるからだ。死者と生者はともに、そういう後悔を抱えていると、読者は無意識のうちに感じている。親しい相手であっても、あるいは親しい間柄だからこそ言えないこと、言わないことがある。しかしそこには本当は伝えたかったこと、伝えるべきものがある――そう、読者自身が思っている。死者との再会・交流ものでは、現実の読者がなかなか求めても得がたい、「言えない本音」を吐き出し合える関係性が描かれる。