トラブル回避の必須スキルは

リアルでもSNSでも「予防線」を引く

そして、自分自身が噓だと思っていなくても、相手からすると噓だと思われてしまうことがあると自覚して、コミュニケーションを取るようにしましょう。より具体的に言うなら、常に「予防線」を引く癖をつけましょう。自分の発言に対して、常に逃げ道を作り、いつでもそこに逃げられるようにするのです。

例えば、枕詞を作っておくのです。「こういう言い方が適切かはわかりませんが」とか「付け焼き刃の知識なので正直自信がないのですが」とか、そういう言葉を頭に付けておくことで、多少の間違いに目をつむってもらえるようになります。

「現在のこういう考え方を正したいと思います」という意見を言いたいなら、「まだまだ不勉強な自分の意見ではあるのですが、僕はどうしても、現在のこういう考え方は間違っているように感じるのです」と語るのです。

大切なのは、ここからの将来性を感じさせる内容につなげることです。「まだまだ甘い考えなので、ここからこの考えをしっかり整理していこうと思います」なんて具合に、自分がこれから進んでいくことを明示するのです。

ただ謙遜しているだけではなく、自分の至らないところを自覚しながらも前に進もうとする、「いい子」であるように見せることができるのです。

最近は、この予防線が非常に効果を発揮するようになってきました。というのも、SNSの発達で大学側が学生の炎上を恐れるようになったからです。

SNSが発達し、教授が面談して合格させた学生が炎上した場合、その大学のブランド価値が大きく毀損される可能性が生まれてきたからです。というか、何件かそういうことが実際に起こっています。だからこそ、昔よりも今の方が大学は「その学生に炎上リスクがないか」を確認するようになっているのです。

そしてもう1つ重要なのは、素直であることです。例えばみなさんは、教授にどうしても答えられない質問をされた時や、どうしても知識の量的に難しい質問を投げられた時にどう対応しますか?

こういう時、多くの学生はわからないということを隠そうとすると思います。しかしこういう場合、わからないことはわからないとはっきり言って、不勉強であることを認めた方がいい場合もあります。下手に知ったかぶってしまうと、それこそ噓になってしまうことがあるのです。

噓にならないコミュニケーションを取るためには、素直に相手の言うことを受け入れる必要があるのです。

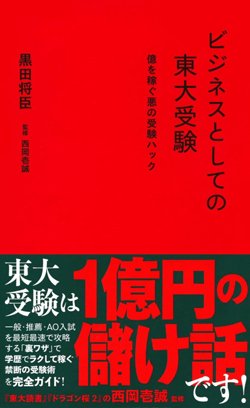

『ビジネスとしての東大受験 億を稼ぐ悪の受験ハック』(黒田将臣、西岡壱誠、星海社)

『ビジネスとしての東大受験 億を稼ぐ悪の受験ハック』(黒田将臣、西岡壱誠、星海社)