ところが、どうもそうではないのです。それに気づいたのは、零がひなたの同級生でプロを目指す野球少年の高橋君と語る場面でした。

彼は高橋君に、なぜ高校に編入したのかを問われ、「『逃げなかった』って記憶が欲しかったんだと思います」と答えます。これだけでは分かりにくいですが、高橋君はそれを、「ピンチの時に監督に『自分を信じろ』って言われるんですけど/でも自分の中にちょっとでも『逃げたり』『サボったり』した記憶があると『いや…だってオレあの時サボったし…』って思っちゃってそれができないんです/そういうのなくしたかったってことですよね」と解釈し、零は「通じた」と感動を覚えます(第二巻)。

人生や青春を取り返すための高校編入が

労働者としての自分を強化する手段に?

私はここに、ちょっと奇妙なものを感じました。というのも、高橋君は零の言う「逃げない」というのを、あくまで職業的な自己(高橋君は高校は強豪校に進んで、甲子園に出てプロになるということを具体的に計画しています)を完成させるためのものだと解釈し、零はそれを肯定するのです。論理的に考えると、そうすると、零が高校に入ったのは、棋士としての自分を完成させるため、ということになりそうです。これは、「職業以外の部分での人間的成長」とは真っ向から矛盾しています。

ここでは、仕事や労働とは別のものだと思われがちな「人格の完成」が、いつの間にか仕事のための能力になってしまっている、ということが起きています。これは、単に仕事が私生活までを侵食してしまう(残業だらけのサラリーマンのように)というのとは、異質なことです。どういうことでしょうか。

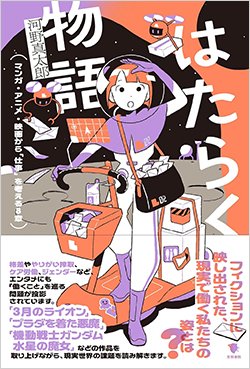

『はたらく物語: マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)

『はたらく物語: マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)河野真太郎 著

まず、零にとって将棋という労働は結局どのようなものでしょうか。幼くして家族を失い、幸田家に引き取られて、生きていくためには将棋をする、しかもそれに誰よりも秀でるしかなかった零にとっては(また学校ではいじめに遭い、友人関係もなく、まさに将棋しかなかった零にとっては)、否応なく放りこまれたサバイバルの空間です。

ですから、零にとって将棋は、若くして放りこまれた熾烈な労働の現場ということになるでしょう。そう考える限りでは、高校に編入するのはそのような労働に従事することで失われてしまったもの(賃金労働の外側の、人生や青春)を取り戻すための行為のはずです。ところがそれがぐるりと一回転して、結局は完全な棋士になるための行為になってしまっている。

ここには、現代の「働くこと」についての深い変化が表現されているように思えてなりません。