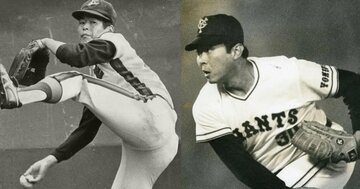

3年連続でパ・リーグを制し、黄金期を迎えたオリックス・バファローズ。1988年の球団買収以来、34年にわたってオーナーを務めた筆者にとっては、感慨もひとしおだ。球団の草創期を支え、のちに日米球界の至宝とたたえられたイチローと筆者の出会いを振り返る。※本稿は、宮内義彦『諦めないオーナー プロ野球改革挑戦記』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。

1992年2月、春のキャンプで

一際輝くダイヤの原石イチロー

Photo:SANKEI

Photo:SANKEI

1988年に阪急ブレーブスを買収してから4シーズン目を迎え、ようやくオーナーとしての振る舞いも覚えてきた1992年2月。春の陽気を求め、沖縄県糸満市と那覇市で行われていた春季キャンプを視察した時のことです。当時はオーナーがキャンプを視察すると、新人選手を紹介してくれるのが慣例でした。

「彼はいずれ中軸を打つ存在になりますよ」

2軍の練習場を訪れると、担当スカウトがこう声をかけてきました。その視線の先を見ると、線が細く色白で、少年のようないでたちの選手が打撃練習をしています。高校をまだ卒業していない18歳。即戦力ではなく、これからじっくりと育てていく選手です。

普通ならあまり印象に残らない選手かもしれません。ですが、どうも他と違う。

未完成な体つきながら、打球音が違うんです。確実に芯を食う、いわゆるシュアなバッティングができている。そんな不思議な存在こそが、背番号51を付けていた鈴木一朗選手。そう、「イチロー」です。

「彼は非常にスイングが速いんです。速球にも対応できて、もうちょっと体を鍛えたら中核バッターになるでしょう」。担当スカウトは熱を込めてプレゼンしてくれました。

担当スカウトにとって、自分が見つけてきた選手とはそういうものなのです。投球練習場を見にいくと、全然ストライクが入らないピッチャーでも、スカウトたちは「制球力をつけたら必ず先発の一翼を担います」と胸を張る。それだったらオリックスはエースだらけになって毎年優勝しているはずですが、そうはならないのがまたプロ野球の面白いところでもあります。

いずれにせよ、縁があってオリックスという組織に入ってきてくれた原石の存在は毎回、私に希望を感じさせてくれます。球団の選手も会社の社員も、です。自社や自軍にとってだけでなく、彼らの人生にとっても、素晴らしい結果につながってほしい。いつもそう願っていました。

新生スターの登場の裏に

スカウトの慧眼と編成の覚悟

イチロー選手は愛工大名電高時代、エースとして春の甲子園に出場を果たすも、あえなく初戦で敗退。当時中部地区を担当していたスカウトが、投手ではなく野手としての力量を見抜いて、91年のドラフト会議で4位指名しました。