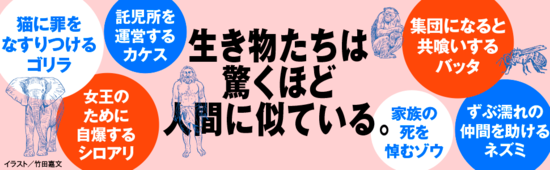

生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

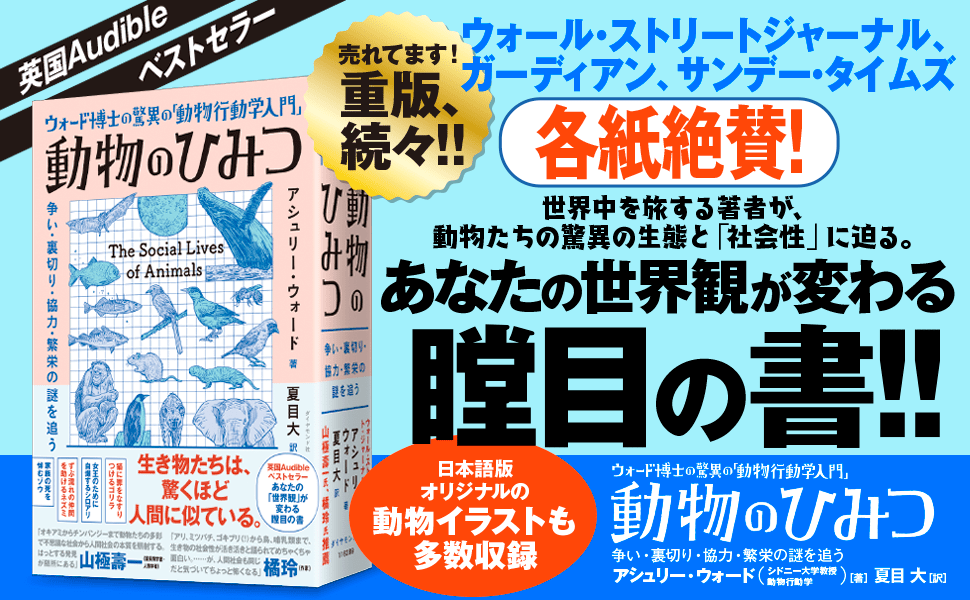

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。本稿では、ノンフィクション作家の片野ゆかさんに本書の魅力を寄稿いただいた(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

野生のイルカと泳ぐ

先日、初めて野生のイルカと一緒に泳ぐ機会に恵まれた。場所は伊豆諸島の御蔵島。直径約5キロの火山島の周辺には約140頭のイルカが生息していて、彼らへのインパクトに考慮したドルフィンスイムが重要な観光資源になっている。海岸から山が隆起する独特の地形などの影響でフェリーが着岸できないことも多いが、到着すればイルカとの遭遇率ほぼ100パーセントという世界有数のスポットなのだ。大海原でのアクティビティということで、事前にドルフィンスイムに特化したスキンダイビング講習を受けたのだが、もっとも驚いたのはイルカとの距離を縮める方法だった。「目を凝視してください」というインストラクター氏の言葉に、はじめは耳を疑った。

私はこれまで、人と動物の共生と動物福祉をテーマに複数のノンフィクションを書いてきた。取材対象は犬や猫などのペット動物、ペンギンやキリンが暮らす動物園、競馬を引退したサラブレッドの余生支援現場などだ。そうした場所では、動物たちに恐怖心や不快感を与えないことは最低限のマナーであり、“動物の目を凝視しないこと”は厳守事項といっても大げさではない。目の凝視は捕食動物にとって闘争の意思表示であり、非捕食動物には生命の危機である。フレンドリーな飼い犬でさえ、真正面から視線を合わせてストレスを感じないのは深い信頼関係を築いた飼い主だけだ。

覆されるハイエナのイメージ

だが、どうやらイルカは違うらしい。「瞳の奥を覗きこむようにするほど、彼らは人間に興味を示してくれる」という。世の中にそんな動物がいるのか! 私のなかでの長年の常識が崩れたとき、手にしたのが『動物のひみつ』だった。

全700ページ以上のボリュームに圧倒されたが、目次をチェックすれば魅力的なトピックスが満載で、どこから読もうか目移りするほどだ。ならば心のままに、と興味惹かれる章から読むことにした。最初は海の哺乳類を扱う8章だ。マッコウクジラの群れが、身体にハンディキャップを持つイルカを受け入れているエピソードに胸が熱くなった。

4章のカラスの話にも深い学びがあった。人間を含め多くの動物の知識は年長者から年少者へ伝達され、その逆は行動学的にはないとされている。しかしカレドニアガラスは例外で、餌である幼虫を捕まえる道具の改良において若い鳥に学ぶことがしばしばあるという。私も年齢を重ねるなかで、この姿勢を見習いたいと思った。

イヌ科動物好きには7章も見逃せない。ハイエナが卑劣な動物の烙印を押されていることに長年心を痛めていたのだが、ここでは高度で複雑な社会を築く優秀なハンターである事実が丁寧に描かれている。ネイチャー・ドキュメンタリーの影響で定着した“横取り”のイメージについて、実はライオンがハイエナの獲物を奪い、それを奪い返しているケースも多いという記述には思わずニンマリした。

ワクワクと爆笑

著者はシドニー大学の動物行動学者であると同時に、書き手としても超一流だ。簡潔でテンポの良い文章なので、専門的な内容がスルスルと頭に入ってくる。南極海の高波に翻弄され、深夜の中央ケニアで野生動物の声に怯え、大西洋の海に浮かびながらマッコウクジラと対面するなど、アドベンチャー要素にもワクワクさせられる。全編において、笑いとユーモアを忘れないところも最高だ。人間にとって魅力的な味ではないと断言しながら、ナンキョクオキアミの味を詳細に再現する描写には爆笑した。

さて、冒頭のドルフィンスイムについて。「イルカが来る」という船長の合図で海に入ると、子イルカを含む10頭ほどの群れが接近してくるところだった。“目の凝視”の効果を判断するには至らなかったが、躊躇なく人間と交流する野生動物に驚き、同時に温かな余韻が胸に残った。判断はすべてイルカに委ねられている。気分が乗れば人間と視線を合わせながら旋回し、丸めた藻のキャッチボールに誘うこともあるという。これは30年程前から地元の人々が少しずつイルカとの距離を縮め、人間がいかに泳ぎ下手か、つまり脅威に値しないことを彼らが学習し、それが何世代にもわたり引き継がれた結果なのだ。

我々が、動物に学ぶことは無数にある。新しい文化継承を成し得た野生動物たちを目の前にして、心からそう思った。

1966年東京都生まれ。大学卒業後、求人広告誌の営業職を経て文筆業に。

2005年『愛犬王 平岩米吉伝』で第12回小学館ノンフィクション大賞受賞。

『北里大学獣医学部 犬部!』はコミック化、2021年に映画化で話題に。

ほか著書に『ポチのひみつ』『アジワン~ゆるりアジアで犬に会う』『ゼロ! 熊本市動物愛護センター10年の闘い』『動物翻訳家』『保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいこと』『旅はワン連れ』『平成犬バカ編集部』『着物の国のはてな』など。

新刊は『セカンドキャリア 引退競走馬をめぐる旅』(集英社)と『愛犬王 平岩米吉』(ヤマケイ文庫)

元保護犬の愛犬マドと暮らす。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです。)